|

“从上海松江到青藏高原,我们横跨大半个中国,来到了这片美丽而神秘的土地。在西藏,我们与餐厅里的藏族同胞共同欢歌,与广场上的大爷大妈共同跳舞,大家安居乐业,生活欣欣向荣。西藏的发展变化,真正受益者是广大人民群众。跨越山海,我与西藏相遇,日月兼程,期待下次重逢。”国际经贸学院徐嘉欣在实地调研西藏新中国75年来的民生发展时感慨地说道。 “在本次暑期社会实践之中,我们团队通过走访了长丰县6个镇区,切实感受到了科技在城乡发展中的重要作用,也让我感到受益匪浅。推进新质生产力引领经济发展,人才是重中之重。我们青年一代都有责任、有能力、有义务为乡村振兴贡献出自己的智慧与汗水。”马克思主义学院王馨玮在安徽省合肥市长丰县调研新质生产力如何助力乡村振兴后这样说道。 今年是新中国成立75周年,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,上海对外经贸大学马克思主义学院与校团委合作开展“走城乡 看变化”——新中国成立75周年暑期专项社会实践活动。此次暑期社会实践活动共有校内外56支队伍,400余名学生参加,足迹遍布上海、贵州、安徽、浙江、新疆、西藏等全国20个省市自治区,由马克思主义学院思政课教师带队,师生共同深入城乡充分了解新中国成立以来在经济、政治、文化、社会、生态文明等各个领域的深刻变化,回顾和梳理新中国75年的光辉成就和宝贵经验,从而激发学生的爱国情、强国志、报国行。 立足西藏民生“小切口”,探究创新发展“大文章” 为探索新时代的西藏民生发展变化,由马克思主义学院张耿庆老师指导,国际经贸学院徐嘉欣同学带领的“藏缘西行”实践团队前往西藏拉萨市、日喀则市,对西藏的教育、医疗等民生领域进行了实地调研。

在西藏大学,团队成员们旁听了正在开展的本科课程,也与当地师生进行了充分的交流。通过西藏大学工商学院的博士生杨东林介绍,团队了解到西藏大学近年来不断加强科研建设,新增多座研究实验室和创新平台,组织团队广泛开展民生研究,让高等教育链接西藏振兴,以知识助力未来。 为更加深入走近当地居民生活,团队拜访了拉萨市八廓街道的绕赛社区居委会。该社区居民以老年人为主体,整体建成时间较长,是历史悠久的老社区。居委会的主要工作就是对社区内的老年人进行关照关怀,特别是独居孤寡老人,他们定期进行上门走访,为老人打扫卫生、剪指甲、做体检,同时,社区会定期举办一些文娱活动,让老人们住有所乐。居委会针对老社区惯有的规划不良、设施不足等问题,通过近年来的改建,特别是对垃圾投掷、公共厕所等领域做了专项治理,大大改善了居民们的生活环境。居委会工作人员介绍说,未来政府还将发布新的利好政策,坚信在中国共产党的带领下,绕赛社区会越来越好,拉萨会越来越好,西藏更是会越来越好。 恰逢上海援藏三十周年,实践团队奔赴日喀则市中心医院和日喀则市上海实验学校,感受上海援藏的多年成果。援藏医生隋孟松医生告诉团队成员,上海医疗援藏立足“输血变造血”理念,推广人才轮换、专家授课、师徒传帮带、短期培训与长期进修相结合的人才培养模式,实现了医疗帮扶既见物又见人、既“输血”又“造血”,既管当前又管长远的创新突破,在沪藏合力下,医疗建设稳步发展,共同为西藏人民筑牢医疗根基。日喀则市上海实验学校是西藏自治区唯一一所十二年一贯制学校,校内配备先进的教育教学设施,足以与国内一线城市的名校相媲美。特别是校内一座巨大的G谱号雕塑,基座上用藏汉双语写着红灿灿的“沪藏心连心”,让人印象深刻。上海“组团式”教育援藏在让日喀则隆起教育“高峰”的同时,也筑起教育均衡发展的“高原”。通过走访和调研,调研团队成员表示,作为新时代大学生,他们始终怀揣着深深的责任感和使命感,对祖国每一片土地的发展都充满期待。从沪上之巅来到雪域高原,从上海之根来到珠峰故里,他们期盼着为这里作出更大更多的贡献。

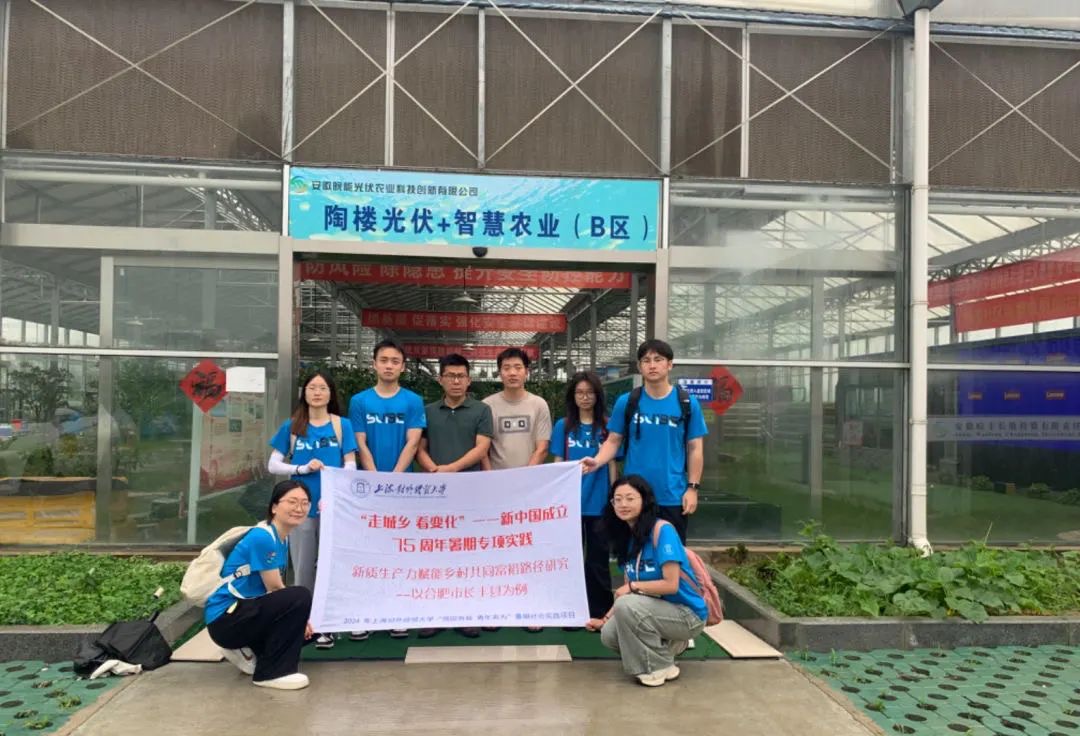

探秘乡村新质生产力,解锁长丰发展新动能 为探索新质生产力赋能乡村共同富裕的实践路径,立足于长丰县“企村农”合作模式,集中探讨长丰县新质生产力赋能乡村共同富裕的实践路径,由马克思主义学院牟雪莲老师指导,马克思主义学院研究生王馨玮同学带领的“长丰小队”实践团队前往安徽省合肥市长丰县各乡镇政府部门以及多家企业进行了实地调研。

在下塘镇调研中,团队成员得知该镇紧抓新能源汽车及智能网联汽车等新兴产业发展的历史机遇,全力打造新能源汽车产业链,并通过技术输出、资源共享和市场开拓等方式,积极带动上下游企业协同发展,为当地居民提供了更多的创业和增收渠道。未来将继续深入推进产业链升级,吸引更多企业落地生根,积极探索乡村振兴战略与新能源汽车产业发展的有机结合点,推动农业、工业融合发展。 在企业调研中,团队了解到,坐落于双凤开发区的荣事达企业研发了智慧太空舱,并在下塘镇投入使用,打造“健康驿站”;研发了智慧菌房,用于现代菌养殖。据介绍,荣事达后续将与杨庙镇马郢旅游示范点合作,打造农旅结合发展特色。作为国家级双创示范基地,荣事达集团深耕智能科技领域,不断创新突破,将智能科技的火种播撒在广袤的乡村大地上。 通过走访和调研,团队成员深刻领悟到在新时代推进科技兴国、人才强国战略的深刻内涵与时代价值,表示作为新时代马克思主义理论专业研究生,应牢记习近平总书记对当代青年的嘱托,挺膺担当,将论文写在祖国大地上,为推动实现城乡共同富裕贡献青春力量。

深耕特色抹茶发展,共绘乡村振兴蓝图 为探索新中国成立75周年来,江口经济的变化与乡村振兴情况,由马克思主义学院胡婷老师指导、国际经贸学院潘思颖同学带领的“黔地抹茶韵,清风入新篇”实践队伍前往贵州省铜仁市江口县等地进行4处实地调研,累计访谈与采访19人。

据贵茶集团的抹茶负责人钟经理介绍,由于市场日益增长的抹茶需求,贵茶集团进行了多地的实地调研后,最终将抹茶生产基地落户在江口县,“市里面一直在推动项目的发展,一是扩建基地,二是扩建生产线。还向国家申报了专项的产业集群资金。市政府还出台了一个规划,叫一区一城N基地。”在省委省政府的大力支持与帮扶下,贵茶集团开始飞速发展抹茶产业,打造“世界抹茶超级工厂”,在2023年产品出口40余个国家,将抹茶做到全国第一,全球第二。 江口县工商联党组书记、常务副主席吴建芳向实践队员们介绍了江口抹茶产业发展的现状以及未来规划,表示一说到抹茶,很多人第一时间会想到日本,而实际上抹茶起源于中国,后因冲泡饮茶的兴起淡出了国人的生活,未来江口县将进一步加大“江口抹茶”品牌的打造和推介,传承推广抹茶文化,让抹茶带动农民增收、促进乡村振兴,真正让抹茶回家。 通过访谈与实地调研,团队成员表示,他们将怀揣深深的责任感和使命感——“让抹茶回家”,让这份来自东方的绿色奇迹芳满天下,以实际行动践行新时代青年的使命与担当。

聚焦“塔前窖”非遗文化,守护传统瑰宝光芒 为深入了解非遗文化,聚焦非遗项目时代价值的传承与弘扬,由马克思主义学院庾向芳老师担任指导教师,马克思主义学院周颖同学带领的“寻根问酒 城乡新韵”实践团队走进千年瓷都景德镇,先后走访陶阳里历史文化街区、陶溪川文创街区、乐平百年徐氏酒坊——塔前窖和古法酿造历史文化馆。

习近平总书记曾在陶阳里历史文化街区考察,指出中华优秀传统文化自古至今从未断流,陶瓷是中华瑰宝,是中华文明的重要名片。实践团队跟随习近平总书记的脚步去到了陶阳里历史文化街区,了解陶瓷非遗文化的发展变化。在陶溪川文创街区。团队成员看到了从国营的工业老厂发展到如今备受年轻人欢迎的商业综合体,感受了一个在传统工业遗产的基础上探索城市更新、文旅发展的优秀范本。 在塔前窖的调研中,实践团队通过采访酒窖第七代非遗传承人、全国“乡村工匠”徐锦彬得知,塔前窖的发展史便是一部中国历史的缩影,新中国成立至20世纪70年代,粮食短缺,徐锦彬的父亲徐金山通过走乡串户帮村户酿酒谋生;到80年代左右,他们设立了酒坊,村户将谷子端到徐锦彬家中,徐锦彬父子为其酿好酒后收取加工费;之后在改革开放的浪潮中,徐锦彬开始自产自销,以高于市场价的价格收购当地村民的粮食,再取古井中富含硒的深井水,使用古法酿造的方法,酿造出醇香的草本原香型白酒,自身发展的同时带动村民增收致富,助力乡村振兴。 调研之旅结束后,实践团队成员纷纷表示,新时代新征程,他们会牢记习近平总书记的嘱托,深入学习领会习近平文化思想,担负起新的文化使命,自觉传承发扬中华优秀传统文化,在坚定文化自信中谱写新时代青年的青春答卷。 今年,上海对外经贸大学还联合苏州大学、喀什大学等兄弟高校,一同开展“同主题共实践”,一同参与调查研究,见证祖国75年来的伟大成就。

上经贸大×苏州大学:探索传承江南文脉,创新激活时代价值 为深入挖掘和传承江南文化,深刻体会习近平总书记在苏州考察时提出“不仅要在物质形式上传承好,更要在心里传承好”的重要指示精神,由苏州大学外国语学院郭斌老师指导,外国语学院刘亦然同学带领的“千年姑苏文脉,承扬古韵新探”江南文化探访团,走进了苏州市吴江区黎里古镇、姑苏区拙政园,围绕山水形胜、园林古迹、非遗技艺、文化故事,走访古镇,走进园林,全方位探寻江南文化的独特魅力。

团队成员在探访黎里古镇的过程中,亲身体验了多项非遗文化,如竹编技艺、手工秤制作、锡器采炼与打造以及漂漆扇的制作过程。在师傅们的耐心指导下,团队成员们不仅学习到了手工艺制作的技巧,更体会到了其中的乐趣和成就感。除了探访非遗文化,团队成员们还参观了近代著名爱国诗人、南社发起人柳亚子的故居,详细了解了柳亚子的生平事迹和文学创作,深刻感受到了他坚定的革命立场和民主态度,以及作为文学巨匠的才华和魅力。 此外,团队还特意前往了拙政园,探寻江南文化中的园林文化。除了参观园内典雅的建筑和秀美的山水,团队成员们还亲身体验了传统的园林文化活动,如品茗、赏花、听曲等,进一步领略了江南园林文化的魅力。团队成员还对前来参观的外国留学生进行采访。塔吉克斯坦的李薇在接受采访中谈到,作为一个在苏州的留学生来说,苏州园林不仅是美丽的景观,更是对中国传统文化的传承。它承载着中国人民的审美情趣、人文精神和生活方式,体现了中国古代园林的最高成就。 团队成员表示,他们将以此次探访为契机,继续探寻和传承江南文化,并且通过拍摄制作江南文化对外宣传片、制作《江南文化百景图》H5互动页面,以更好地弘扬江南文化,展现以在苏大学生视角讲述的苏州地区江南文化传承与发展的鲜活故事。

上经贸大×喀什大学:立足精神文明建设,深化文明实践工作 为探索衡阳市城乡精神文明建设的发展状况,由喀什大学马克思主义学院王晓英老师指导,马克思主义学院何文京同学带领的“衡阳城乡精神文明融合发展研究”实践团队前往湖南省衡阳市农村与市区的基层单位进行实地调研并参加了相关志愿活动。

在衡阳市高新技术开发区香江社区居委会,团队成员通过对当地基层干部的访问,深入了解到社区通过举办道德讲堂、文明家庭评选等活动,将社会主义核心价值观融入居民日常生活,让文明新风在社区蔚然成风。 在衡阳市衡阳县栗江镇的王家大渔村,驻村干部总结了隆市村迅速发展的机遇,隆市村依托王氏宗祠发展特色旅游,带动村民致富。王氏宗祠作为爱国主义教育示范基地,不仅承载着丰富的历史文化,还成为村民文化活动的重要场所。文化旅游的兴起不仅为隆市村带来了可观的经济收益,更让这座古老的村庄焕发出了新的生机与活力。团队成员在调研过程中感受到了浓厚的文化氛围和村民积极向上的精神面貌。 实践团通过亲身参与衡阳群众的志愿服务,深刻认识到文明城市创建是一项需要全民参与、共建共享的伟大事业。只有当每个人都积极投身其中,才能形成全民共建、全民参与的良好氛围,推动衡阳市精神文明建设不断迈上新台阶。 通过走访和调研,调研团队成员表示,作为新时代马克思主义学院学子,他们将紧密团结在党的周围,紧跟时代步伐,积极运用所学专业知识为家乡的城乡精神文明建设融合发展贡献青春力量。同时,他们也期待能够在未来的学习与工作中继续深入探索城乡精神文明融合发展的新路径、新方法,为推动我国精神文明建设事业蓬勃发展贡献自己的智慧与力量。

|