|

随着《繁花》点燃了“沪语热” 当“上海闲话”遇上了 时下流行的“城市考古” 会擦出怎样的火花? 让我们跟随沪语City Walk路线 领略更地道的上海历史与文化

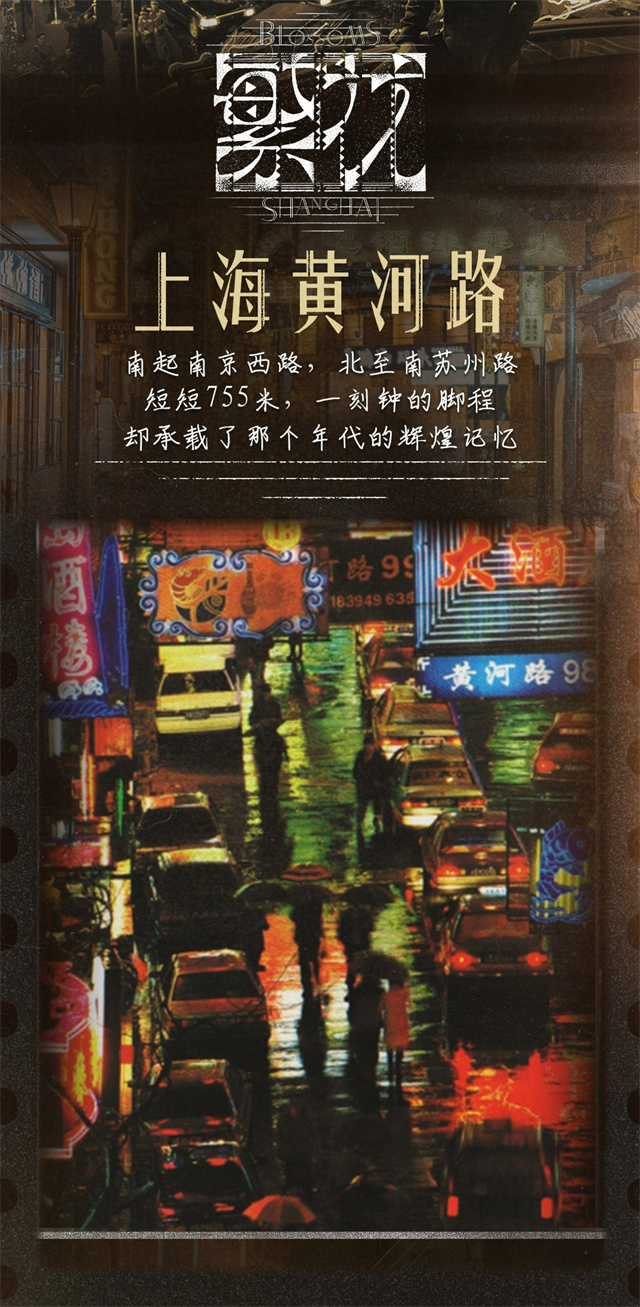

用沪语考古城市 走过一路“繁花” 看见“不响的平行时空” 在老建筑前走走停停,细细聆听旧时过往的奇闻异事……20多人的城市考古小队跟着“上海城市考古”联合创始人陈寒松一路走街串巷,途径重庆北路、江阴路、凤阳路、黄河路等地,进行了一场以“繁花——不响的平行时空”为名的沪语City Walk,体验了一回名副其实的“海派城市考古”。

“黄河路最早叫东台路,后搜来改名叫派克路(Park Road),就是因为靠近跑马厅个则‘park’,为撒国际饭店额英文名叫Park Hotel,啊是因为个则原因……”陈寒松用沪语介绍道。考友们一边看着黄河路上的车来人往一边点头,当听到有意思的内容,也会用沪语和陈寒松讨论:“比起东台路,派克路就洋气交关了。” 据陈寒松介绍,原本在黄河路附近有两条线路因为城市更新等原因已经遗憾退场,这次正好借由“繁花热”获得新生。陈寒松从两条线路中各截取一段,再通过“繁花”和黄河路串联起来,让“消失的它们”得以再度回归。因此,这条线路虽以“繁花”命名,讲的又不仅仅是《繁花》。

“《繁花》里呈现的只是一个时代的断面,讲的是上世纪90年代初的黄河路。那么70、80年代是怎样的?甚至30、40年代又是怎样的呢?我们在设计路线的时候,不会只讲一个时代的断面,而是多个断面。因此,我给小标题起名叫‘不响的平行时空’。”陈寒松希望站在一个更加广的历史维度上,让大家去了解这里曾经存在过什么、发生过什么、有什么变化。 陈寒松觉得,《繁花》最关键的就是“不响”二字,其中的许多人物有着起起落落的命运,明明暗暗的悲喜,人生的“响”和“不响”也是这边“响起来”、那边“不响”。当黄河路成为新的网红打卡圣地,却少有人注意到凤阳路上消失的石库门、承兴里悄悄的改变以及褪色的“小南国”,“这些‘不响’的、终将消失的角落,以及我们越来越‘不响’的乡音,都是我设计策划这条路线所怀揣的心意。”

对沪语认真却不较真 让语言发挥沟通功能 是最好的保护和传承 5年前,陈寒松和徐明出于对城市历史研究的共同爱好,投入城市考古的工作中。陈寒松负责City Walk讲解工作,徐明负责开拓城考业务,两个80后成为了彼此的“最佳拍档”。如今,在城考团队的努力下,已拥有百余条覆盖全上海十六个区的原创City Walk路线。 很多人因为《繁花》关注到沪语,但这样的沪语City Walk并非是“蹭热度”的产物。早在2022年9月,城考团队就以金山的吕巷与干巷为主设计并推出了首条沪语线路,原本是想通过上海话让郊区的线路更具“乡土味”,没想到颇受考友们的欢迎,沪语场便隔三差五地出现在常规线路中。最近,恰好遇上电视剧《繁花》刮起的这阵“沪语热”,陈寒松和团队便以此为契机,在每隔三周推出的6条线路中,固定安排一到两条沪语线路供考友们选择。

作为主讲人,陈寒松用上海话进行城市考古,最大的挑战在于如何将书面用语转换为日常口语。每次在做沪语线路之前,陈寒松都会提前用上海话顺一遍,为了表达更流畅、达意,他会着重在一些用词上反复推敲,特别是在上海的俚语表达上字斟句酌。 陈寒松认为,对于现在的年轻人来说,会说上海话,并且能自如地用上海话进行表达和交流,才能真正做到保护和传承沪语。“沪语一直处在危机中,我们现在做的这些未必能起到什么大作用,但我觉得,这起码是一件有意义的事。”

谁在城市考古? 他们喜欢上海的理由 是超越语言之外的 “说的都是老上海的故事,普通话有时候未必能准确表达出其中的意味。”林女士这次特地选择来体验沪语City Walk,除了觉得上海话听起来更生动、更亲切之外,她和妈妈也遇到了许多志趣相投的考友。陈寒松发现,上海话交流带来的亲切感,在潜移默化中拉进了许多陌生考友们之间的距离。

城市考古,吸引人的除了乡音,亦有乡愁。对于95后考友天之蓝而言,城考就是萦绕心头的浓浓乡愁。去年顺昌路的路线,由于经过了外婆家,让天之蓝印象深刻,“如今外婆家化为了历史的尘埃,感谢城考能够让我有机会,与过去进行一次体面的告别。”天之蓝说,城考能让自己抓住时代的残影,尽可能地回忆与感受那段岁月的痕迹,这是一件十分有趣,也相当温暖的事情。 这些城考参与者,有许多都是像他们一样对老上海充满情怀的上海人。不过,据陈寒松观察,来参加沪语场的也并非都是上海人。有的是想提高一下自己的沪语水平,有的单纯是想来体验一下沪语氛围,如果碰到不理解的地方,热情的考友们也会帮忙讲解“翻译”。

考友们除了来自五湖四海,年龄跨度也很大。陈寒松遇到过70多岁的老人,也见到过年轻父母带着幼儿园的小朋友一同前来。能来参加城考的孩子们,对陈寒松而言都是十分珍贵的,“如果能为孩子们打开一个兴趣的窗口,说不定能在未来成就一个城市历史研究领域的人才,或是为城市风貌的延续做出贡献,这也是好事一桩。”

是City Walk 也是“行走的课堂” 把城市考古做成一项事业 陈寒松眼中的City Walk,绝不是随意的“荡马路”,他更希望是一种“行走的课堂”,会产生知识上的交换,会让一部分人获得情感上的共鸣。“我最大的目的,是希望促进大家对上海有更多的了解,也让大家更喜欢上海这座城市。” 通过五年多的时间,陈寒松和徐明将城市考古做成了一项事业,他们看着City Walk从小众活动到一夜之间成为大众焦点,团队也从最初的摸着石头过河,到收获了遍布上海的原创City Walk路线和源源不断的忠实考友,并且去年在外滩源拥有了全国第一个“城市考古”主题的图书馆。他们的城市考古早已不再是单纯的City Walk,而是逐渐成长为具有社会影响力的文化IP。在他们看来,City Walk的热度终将褪去,而城市考古的温度将一直都在。

如果有机会参与沪语City Walk 你最希望打卡哪条线路? 参观哪些景点?

作者:青年报·青春上海记者 蔡娴/文、图 部分来源:@繁花BlossomsShanghai 责任编辑:赫兹 校审:神小丢 终审:文心一刀

|