|

舞台剧版的《红楼梦》你看过吗 近日 上海话剧艺术中心原创出品的 近6小时大戏《红楼梦》 以创新的舞台表达 引来好评如潮

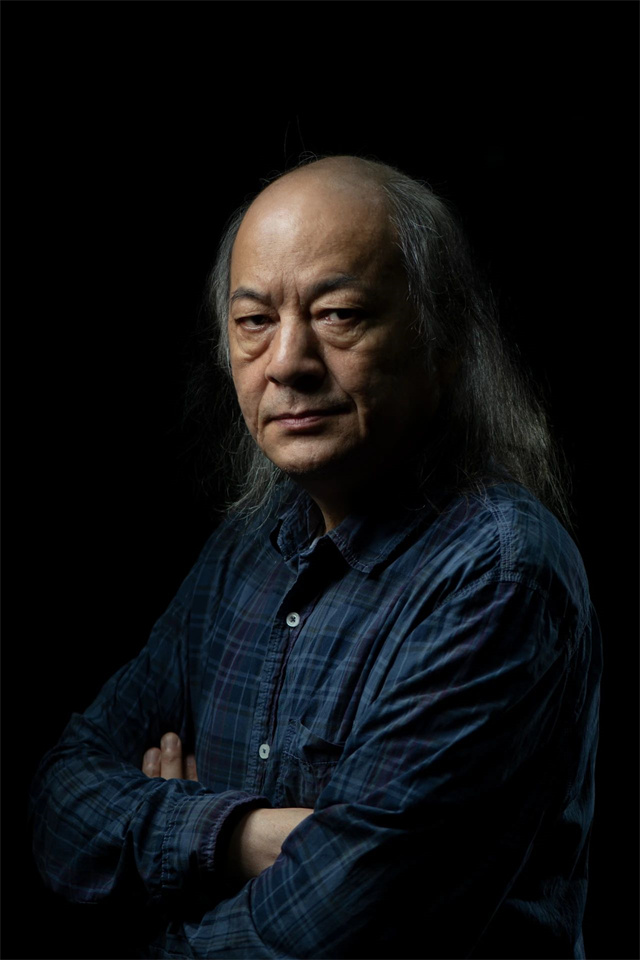

戏中将极繁的文学世界 变成极简的舞台世界 配上传统戏曲元素的现代化应用 为金陵十二钗、落红、太虚幻境 这种种意象带来新中式的美感 近日,青年报·青春上海记者对话 三次斩获世界舞台设计展最高奖的 中央戏剧学院教授刘杏林 也是上话版《红楼梦》的舞美设计者 听他解构这部中国文学经典舞台作品 背后的视觉设计理念

红与白,营造舞台极致审美 “红和白,其实只是色彩的效果,更重要的是它的结构,舞台结构看上去不是很复杂,但是在全剧的开头和结尾处,实现了一个舞台装置的打开和关上。你可以把它抽象地认为是一本书,也可以打开一片雪地,或者是某一个建筑。在这个抽象的结构中,形成贾府从极盛到衰败塌落的一场暗合,呼应剧情,更关照结局。”刘杏林解读道。

在记者看来 随着舞台上这本 “中国文学巨著”的关与合 《红楼梦》故事中的 一个个历史人物活了起来 仿佛从小说中走到了现实世界 刘杏林一直想有一个“雪埋”的感觉,但是如果在舞台上仅仅是用下雪机来制造这个效果,力度显然不够,所以他设计了白色的结构根据剧情的开始打开,再根据剧情的收尾关闭。最后,这块儿巨大的“白”,跟小说中“落了片白茫茫大地真干净”形成呼应。

除此之外,《红楼梦》还有一个更重要的主题,就是“红”。宝玉和黛玉在读《西厢记》时,也读到了“落红成阵”。一般认为,林黛玉的《葬花吟》几乎是《红楼梦》的主题,预示了这些女性最后的悲惨命运。

在这种情况下 原本白色看上去很单调 撒了一片红色 就出现像印子一样的对照 而且“红”在剧情发展过程中不断洒落 随着剧情需要 演员会带着这些“落红” 飘飘洒洒 整个舞台被碎的“落红”布满 延伸到各个角落里 这也跟黛玉的内心和她的《葬花吟》有了联系

在刘杏林看来,《红楼梦》中最大的寓意就是《好了歌》,关于“有”和“无”,关于繁华不长久,一切美好稍纵即逝。红与白,也构成了此版《红楼梦》舞台意象、推进剧情走向的主色调。它寓意着十二金钗悲惨的生命走向,暗合了女孩们的命运。这不仅仅是古代的一个家族的故事和命运,更是整个人类、整个世界的命运。在“有”和“无”之间,这种文本背后的悲凉,更深刻、更有现代感,作为话剧也更有力量。

一戏一格,凸显中式美学精髓 刘杏林曾参与过很多版本 《红楼梦》的舞台创作 每个版本在舞美呈现上均有所不同 也深藏了刘杏林的艺术功力与个人所爱 “剧种不同,舞台表达和风格呈现上就会百花齐放。舞台上,尽管已经跳脱了传统戏曲的规制,但是考虑到不同剧种里演员的表演尺度、动作特点,就会千差万别。”

在昆曲《红楼梦》中 它是比较线性的时空组织 从家族繁盛到灭亡 基本上和小说以及影视剧的 线性叙事结构相近 赣剧《红楼梦》则集中体现于 诗社的建立和败落 进而串联起家族的兴亡 则需要更加集中和凝练 如今,上话版的话剧《红楼梦》 把很多时间线索打散 进行重构和串联 因此也对舞台设计提出了 更高也更灵活的要求 它是最简洁的一版

在很多专业人士和观众眼中,话剧《红楼梦》的舞美相当惊艳,舞台又显得简洁利落。刘杏林认为,其实在这一版中,他使用的手法相当克制,舞台形象的组织和视觉运用上更加克制,更加单纯。“照比影视剧,很多人会觉得完全不是他想象中的样子。因为戏剧本身的当代性,并不需要直接用舞台背景去做具象的图像交代,这也给创作提供了巨大的空间。”

有与无,暗合文学巨著思想内核 上话版《红楼梦》特殊的叙事结构 不太可能以一个个具体场景的变化 一次次舞台换景 来直接呈现舞台流动 这是戏剧舞台不能胜任的部分 而戏剧的优势则是通过 假定性的情境,靠演员、台词、灯光等 综合表达来阐释场景的意义 “因此在舞台结构的把握中,我率先想到的是提供一个空无的基础,舞台道具在这个基础之上进行增减和变化,同时呼应《红楼梦》最终的结局,繁华终将逝去,精彩终将幻灭,逐渐实现从有到无的过程。而舞台上的颜色,红色也好,白色也好,黑色也好,它都是短暂的,易逝的,就跟我们的生命轨迹一样。”

传统中式美学,是刘杏林多年来的研究方向,并非今天来做中国题材,做中国文学名著《红楼梦》才开始的思考。对于创作者来说,更需要一而贯之的深入理解。刘杏林说道:“我从来没有勉强自己去强求某种中国审美意趣。”进而把这种多年积累内化成生命经验的一部分,自然而然的流露与持续输出。 当被问及哪些颜色是比较传统的“中国色”时,刘杏林却提出了不同看法。传统意义上,中国红,被视为很中国化的颜色,但是在他看来,不管使用红色、黑色、青绿色,或者是白色,都跟某一个特定的创作有关,没有绝对的“中国色系”。 刘杏林认为,颜色定义后,成了标签,反而让自己有了局限。这一点,并不可取。

如今,随着多媒体的使用,舞台变得更加酷炫,深具未来感。摆在创作者面前,一派观点是不屑于多媒体的过分应用,而把创作回归内容文本、回归传统,也有一派观点则是紧踏时代节奏,在多媒体技术的加持下如鱼得水。

刘杏林认为,更多的考量来自创作者的观念。即便你采用的方法、手段、材料是非常传统的,但只要你的观念是当代的,你的作品呈现照样新颖。而就算那些善于运用声光电,应用最新的科技手段,你的观念陈旧,依然掩饰不了作品创造力的匮乏。“作为创作者,我们要清醒地意识到这一点。新技术是辅助手段,需要相得益彰,最重要的还是设计者的思路,他的创造性,他的表演观念和审美意识。”

刘杏林认为,对于创作者来讲 艺术永无止境 更需要静下心来多做功课 不断沉淀和吸纳 加强自己驾驭中国美学的能力 并把中国美学化应用到 我们当代的创作能力中 这其实是一个艰难的过程 需要每一个创作者持续付出努力 最终让中国美学能够 站在世界之林 与当代,与世界对话

作者:青年报·青春上海记者 冷梅 郭佳杰 责任编辑:思瑞 校审:林桂人 终审:神小丢

|