|

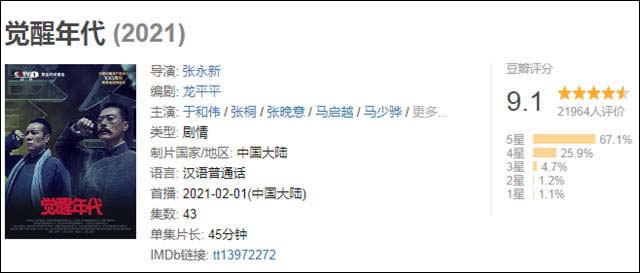

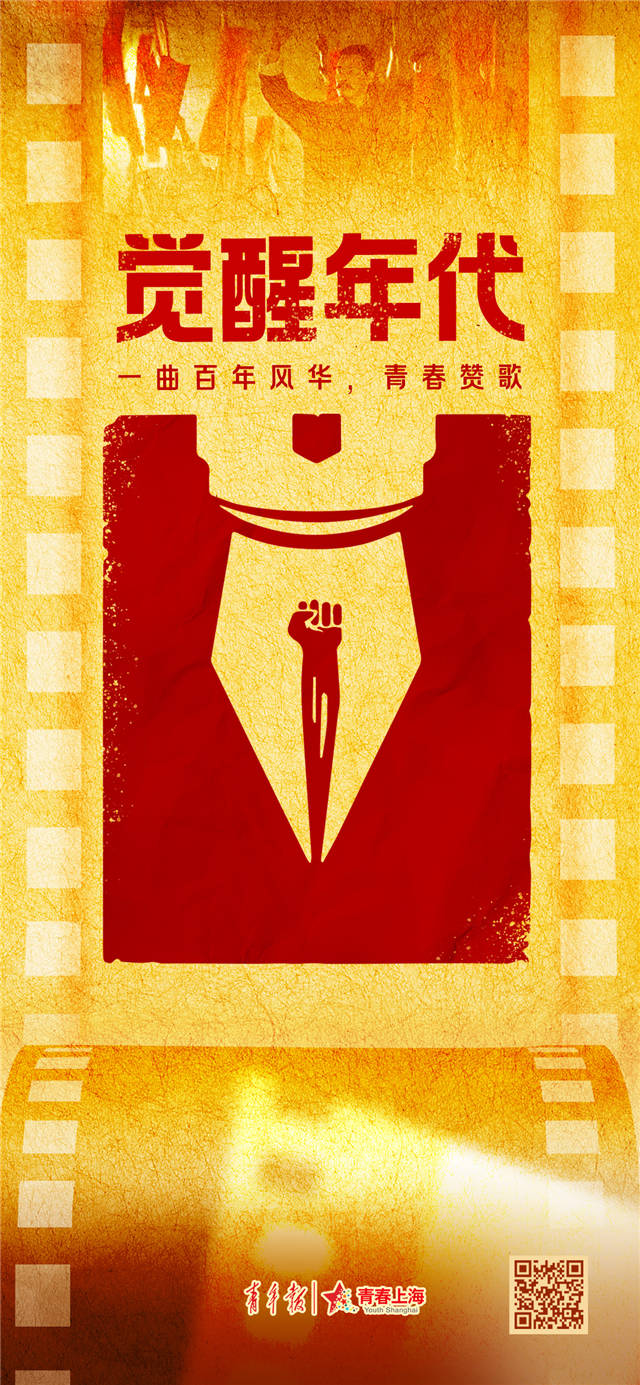

前一阵 小编给大家安利了一部 豆瓣9分的高分剧—— 《觉醒年代》

过了没几天

这部剧的评分又涨了...

今晚,《觉醒年代》将在央视一套全部播完 让人事先没想到的是 这部革命历史题材剧受到了年轻人的热捧 关键人物惊艳出场 高燃片段欲罢不能

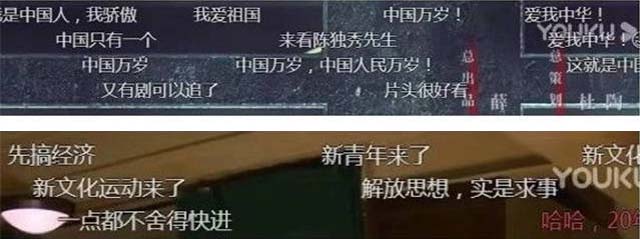

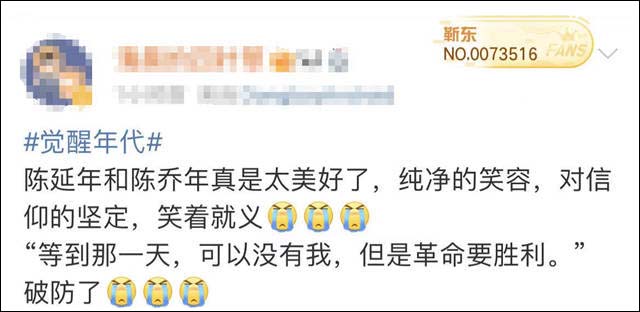

还有这些弹幕刷屏了↓

《觉醒年代》取材于真实历史事件,讲述了从1915年《青年杂志》创刊到五四运动,再到中国共产党成立期间波澜壮阔的历史故事。 大家喜欢开着弹幕看《觉醒年代》。“没有饭圈刷屏,只有良心科普,观看感受非常好。”

剧情和拍摄手法的双重“圈粉” “这部剧最强的地方就是不要出场人物的一句话,只要通过镜头语言和路人的偶然一两句话就能表现出那个时代。好多好多经典的镜头我都看了好几遍。”网友“游侠CC”刚追完更新,忍不住在社交网站“PO”起了影评。 这部剧的拍摄手法在年轻人之间“圈粉”颇多。尤其是毛泽东和鲁迅各自出场的亮相,充满着足够丰富的细节,氛围也和他们各自的文章登对。

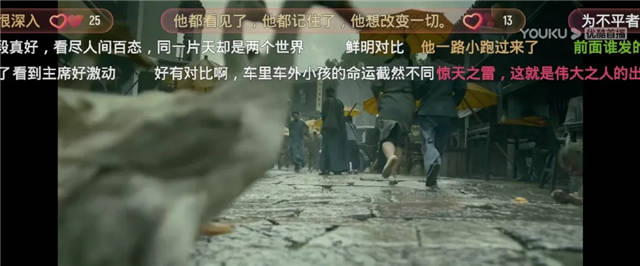

比如,毛泽东出场冒雨行走在湖南长沙的某街道,一脚踩下水坑,脏水四溅,水牛一如既往地穿行在街道、马背上的军阀巡逻、乞丐趴在地下挑拣充饥的食物、富家子弟坐在高级车内享受美食、卖小孩的穷人、独轮车倾倒、一车鱼乱跳,陷入死亡之前的挣扎之中;而鲁迅出场则蹲在大街古玩摊贩前,后面就是一群人在愚味地抢人血馒头,“国之所以不昌、在于民智未开也”……

上海财经大学的博士生秦佳虹分享了自己的“追剧心得”,她尤其喜爱鲁迅登场的片段:“以人为药,仁已经不能让他们觉醒。但幸好时代的革命除了鲜血横流的牺牲,还有知识分子的浪漫。”

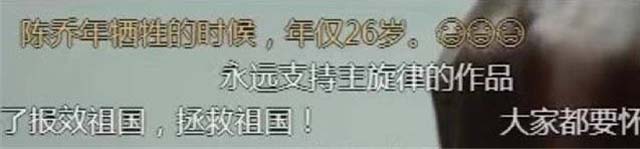

B站网友“羟甲基苯酚”说:“小时候觉得鲁迅先生的文章怎么在课文里那么多啊,不明白;再大一点觉得中国近代史真是憋屈啊,学得难受;再再大一点就总是要流泪,我们的国家,我们的人民,我们流血的先辈,斩落荆棘,在本无希望的囚笼中硬生生撕扯出光来。那个时候相信中国能活下来的人有多少呢?然而我们终究活下来,不仅活下来,还站起来了。 ” 剧中陈延年、陈乔年 等年轻革命烈士英勇就义的画面 更是让无数观众感动泪奔

在追剧过程中,也有不少网友在网上发起了“追剧日志”,纷纷讨论剧中的留白和史实。 网友skeptic:留白恰好是导演留给观众的“功课”,让观众自己去查阅历史,去思考。这剧很多地方要自己去回顾历史默默思考。

上海政法学院王卓卿:献身精神远不止克服对死亡的恐惧那么简单。先辈所为之献身的并不只是支持他们的人,更有不理解他们、甚至站在他们对立面的人,但面对如此种种,他们义无反顾。 网友“原谅色霸气”:这部剧太棒了!终于把以前民国剧纸醉金迷、华丽光鲜的包装扒了下来,将混沌无序、饿殍遍地、丧权辱国的真实国情展现在了观众面前。 网友“想吃好多好吃的西西”:我有些时候想,为什么说我们是基建狂魔?因为我们曾经经历了很多苦难,我们曾经非常落后,没有人会站着不动等我们追上去,所以我们自己就得拼了命地往前追赶。

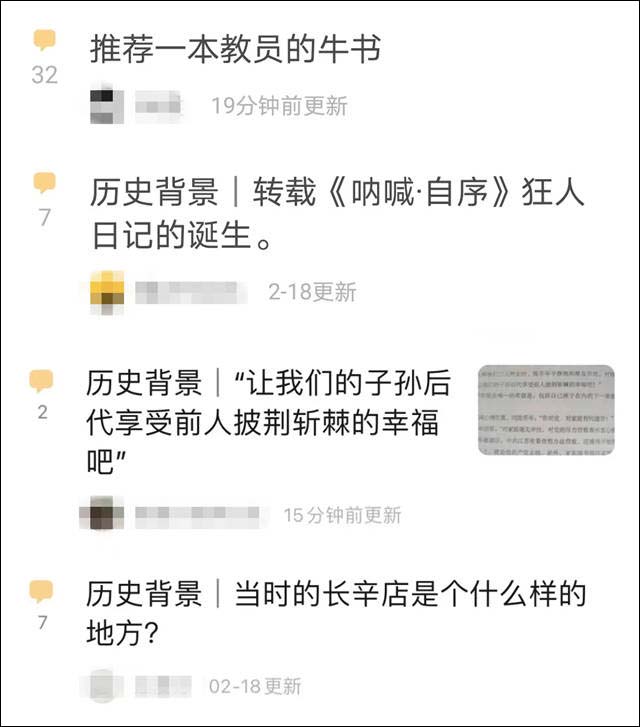

从追剧到主动“上网课” 只在弹幕里交流,对“觉醒”青年来说,显然是不够的。 更有读者,悄悄在豆瓣小组里开始了历史知识科普,充当自来水为“觉醒爱好者”们补充历史知识。 从读书,到历史人物,到历史故事,再到周边人物,成功把“觉醒年代”变成了“学习年代之中国近代史网课”↓

有人分享了自己珍藏的书籍

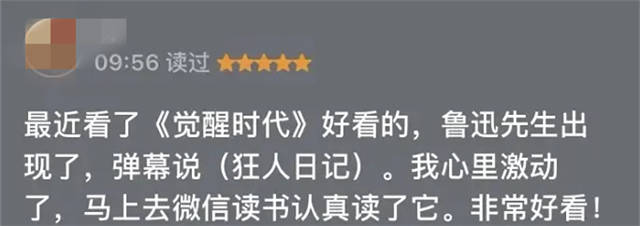

有人因为这部剧开始“啃书”

有人说: 要是这部剧早点播 我高考历史能多考十分!

年轻人成为“正剧”观剧群体 从不久前热播的《山海情》,到现在的《觉醒年代》,据视频网站数据显示,该剧90后、95后的观众占比是全站基准的1.6倍,成为主要观剧群体。 为什么年轻人开始喜欢看“正剧”?有网友评论说,“没有枯燥乏味的说教,没有简单粗暴的灌输,不回避曾经走过的弯路、不掩饰曾经遭遇的困难。” 陈独秀的扮演者于和伟表示,网络平台的观众越来越趋向年轻化,作为一个演员,要讲述年轻观众喜闻乐见的故事,做好生活的观察者。 “用年轻人的语境跟他们沟通,他们才感兴趣,才能共情,才能知道我们想讲什么。”

诚然,《觉醒年代》的一大亮点就是人物塑造有血有肉,不但体现了伟人“先驱者”的超凡一面,还展现了伟人生活中的“平凡时刻”,就连陈独秀也有处理不好的“亲子关系”。鲁迅受“人血馒头”事件触动,写下《狂人日记》,要用笔墨开民智;李大钊遇见有气节的穷人倾囊相助等都一下子立住了人物形象。 于和伟告诉记者,熟悉观众、了解观众跟向观众谄媚不同。前者要当一个“有心人”,要当生活的观察者,这样才能产生亲切感。“正因为有亲切感,所以(观众)18岁、20岁看的剧,他到28岁的时候不会忘。”

“现在的年轻人, 让人看到了国家未来的希望!” 《觉醒年代》在青年观众中引起了强烈反响,年轻人们在追剧的同时喊出了自己的声音。上海师范大学教授、著名党史专家苏智良在接受青年报·青春上海记者专访时认为,当今青年人很好地继承了革命先辈的精神,他们让我们看到了国家未来的希望。 青年人从来都是最敏感,最有动力的。对于青年人来说,坚定理想信念比拥有这个理想信念要难得多。苏智良教授说:“早期的青年革命者不少是家庭条件优渥的,但他们有着坚定的信仰,在国家民族命运面前,觉得自己责无旁贷。那些青年烈士,他们被关在龙华,其实看不到革命实现的那一天,但他们为自己选择的道路无怨无悔。这是为什么?这就是信仰的力量。”

苏智良教授表示:“我们牺牲了那么多人,赢得了革命的胜利,我们的党也成为了百年大党,这真的是一代代人抛头颅洒热血、不懈奋斗的结果,真的是很不容易。”他鼓励当今的青年人跳出“小我”,胸怀国家和民族,为国家、民族和国民做一点事,“不能仅仅关心自己的事,我们现在说‘命运共同体’,你不关心别人,别人也不会关心你,那这个国家还有什么前途呢?” 回看去年至今的抗疫历程,有很多医护人员和志愿者都是80后、90后甚至00后,在关键的时候他们挺身而出,成了抗疫的中坚力量。苏智良教授说:“这就是超越了‘小我’,而拥有了‘大我’。这让我看到了这个国家未来的希望。当然,这也说明这些年我们的红色文化教育深入人心,正在发挥越来越大的作用。”

青春上海综合自青年报·青春上海见习记者 陈嘉音、记者 郦亮,微信公众号“CCTV电视剧”,新浪微博等 海报制图:贾英华 责任编辑:唐昱霄

|