|

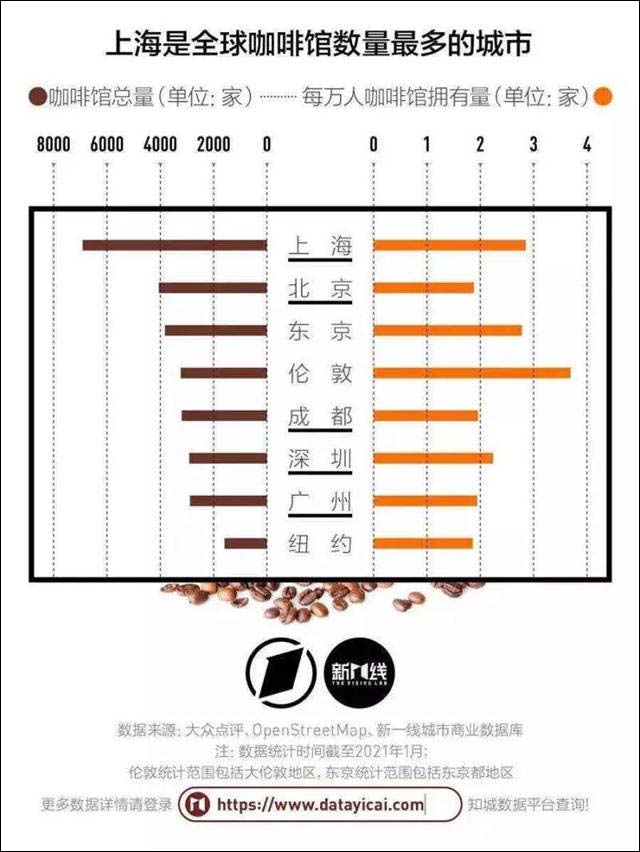

作者丨青年报·青春上海记者 冷梅 上海人究竟有多爱咖啡?近日,“因为咖啡,所以上海”上海咖啡文化周开幕式暨第一届上海国际咖啡产业论坛在上海虹桥国家会展中心开幕,论坛中发布了最新的《上海咖啡消费指数》,揭秘了上海咖啡消费地图和咖啡生活方式。 据不完全统计,上海咖啡馆总量为6913家,远超纽约的1591家,伦敦的3233家,东京的3826家,成为全球咖啡馆城市榜单第一。上海每平方公里的咖啡馆数量平均为0.86家,每万人拥有咖啡馆数量为2.85家。

图片来自“第一财经”

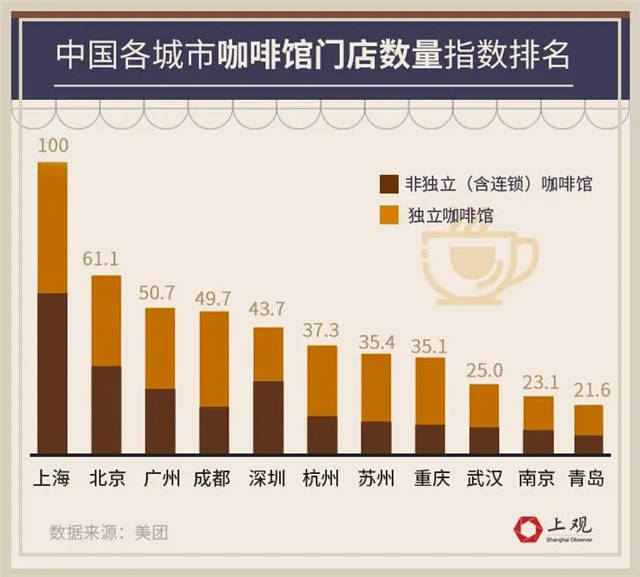

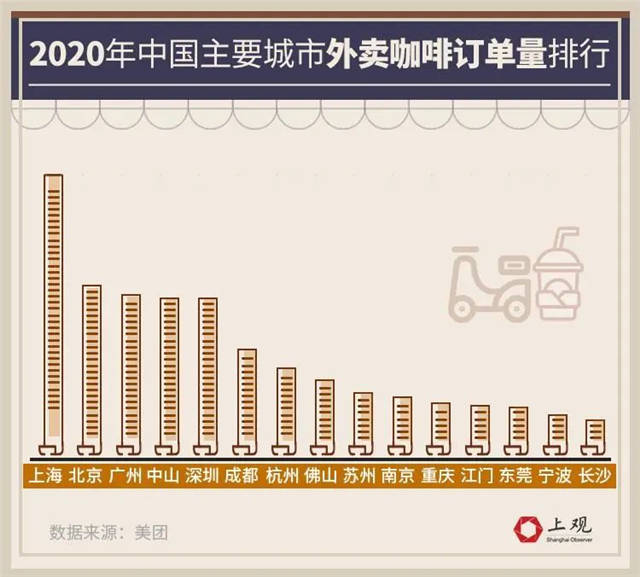

图片来自“上观数据” 抛开商业连锁品牌,把目光聚焦在精品咖啡馆,在这些小而美的店铺背后,是自成一脉的上海咖啡文化。 在城中心略显逼仄的小小空间内,有工作间隙忙里偷闲的白领,有初次尝试龇牙咧嘴的学生,甚至还有刚从菜场回来的老阿姨。街区内的市井生活和咖啡馆内的小资情调互文互补,共同营造了申城的街区文化。 在这里,咖啡馆既是社交工具,也是传承海派文化的载体。

心水小店如雨后春笋 茂名南路靠近南昌路口,最近新开了一家咖啡馆,店面位居路口,视野极好。咖啡爱好者都亲切地叫它“仙人掌”咖啡。明亮的黄色和标志性的仙人掌占据了主视角,通透的大玻璃窗直达室内,玻璃幕墙室外还预留了可供休憩拍照的座位,引来不少爱好者打卡。

其室内用亮黄色的霓虹灯字母构成了鲜明的Slogan:I Measure My Life With Coffee Spoons。这句话几乎代表了当下文艺青年对咖啡最贴切的认知。生活因为咖啡而多姿多彩,打卡咖啡馆、拍照发朋友圈为两点一线的城市生活增添了新注脚。 这家咖啡店的明星款是一杯混合了百香果和菠萝香气的ALOHA。除了澳白、Dirty、拿铁,也有来自埃塞俄比亚和危地马拉的单品豆做的手冲和冷萃,创意咖啡菜单中包含了西西里咖啡、苏格兰泡泡、晨曦微露……只卖咖啡,甚至没有蛋糕,咖啡均价在20块左右。 沿着“仙人掌”往前走,南北向展开的茂名南路上,几步之遥就藏着大概四五家咖啡小店。它们店面普遍不大,十平米以下,像极了日本的街头小店,门脸极小,掩在弄堂和街角深处。偶尔骑着单车路过,走过街头停下脚步,可以信手来上一杯咖啡。暖色调、木质营造着温馨,一个咖啡师就代表了一家小店的风格,闲来还能和顾客聊一聊他的咖啡哲学。上海的街头文化里少不了这样一杯“好咖啡”。

几步开外,则有一间已经在茂名南路上经营了两年多的“老店”。咖啡师是一个白净有礼貌的男生。他和客人们友善地打着招呼,推荐款咖啡极有特色,叫做肖恩摩卡。撒上巧克力粉的咖啡,用白色的奶沫晕开一个蛋白造型,再用南瓜粉在蛋白上画出一个蛋黄。这种创意咖啡非常适合打卡晒圈,极具成为“网红”咖啡的潜质。 记者和咖啡师攀谈起来,说话间,他手势麻溜地为一杯拿铁做了一个不太寻常的拉花。几秒钟后,为一块儿提拉米苏蛋糕精心装盘,又用巧克力酱在盘子里做了一个具有抽象美感的造型。用心的咖啡主不会放过任何一个美学细节,同样也会用心地和到店的每一位客人聊聊他们对咖啡的理解。在许多咖啡爱好者心目中,去精品小店的乐趣,在于能够和咖啡师展开更多咖啡之外的互动。

有趣的是,每年在上海,有多少家咖啡小店黯然离场,就有多少小店满怀希望登场。因为咖啡店的品线单一、客单价低、房租高昂,都知道赚钱有难度,为何还会看到街头涌现出越来越多的咖啡小店? 咖啡师告诉记者,“相对来说,开一家咖啡店‘入行’的门槛儿较低,一个咖啡师、一台标配机器,甚至未必需要自己烘焙豆子、做成熟产品线,就可以开出一家小的咖啡店。”他补充说,“太多人都想放手一试,觉得自己能行,过分高估市场而不断涌入,但真正能‘活’下来的咖啡店可不是只要懂拉花,做出一杯咖啡这么简单。”

图片来自“上观数据” 2020年的疫情也催生了“走”不出去的上海人,蓄积了更多的咖啡消费力。每一个小店店主都想成为杀出“重围”的咖啡王者,虽然也有一些诸如MANNER的国产咖啡异军突起,但真正反手打出“王炸”的咖啡店毕竟是少数。

上海小众咖啡地图 位于衡复历史风貌区内的南昌路东起重庆南路,西至襄阳南路,总长不过1690米,却聚集着大量的咖啡小店,无疑已成为咖啡店密度最高的一条咖啡文化特色街区。2020年的最后一天,黄浦区瑞金二路街道打造的咖啡商户自治平台“金咖联盟”正式上线,初略估计街区的咖啡店总量已高达50家,而几乎每一家都有各自的特色和受众群。

而在上海中心城区的永康路、长乐路、安福路、五原路、愚园路沿线,越来越多的咖啡文化街区已经初现雏形。

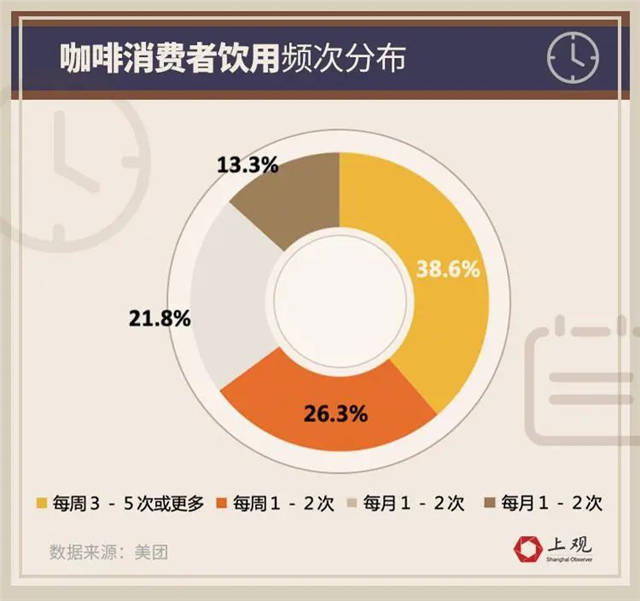

图片来自“网易文创” 有人不禁会问:咖啡小店在一条街区中林立,彼此不会“掐架”吗?这条友好共生的关系线,多多少少也和上海咖啡爱好者日渐明朗的消费习惯有关。 在多位接受采访的咖啡爱好者中,他们平均每天的咖啡消费量在2-3杯之间。而对咖啡的口感和特色风格均有比较明确的要求。只在一家小店品尝一种单一风格的咖啡,不足以满足他们对咖啡的期待值。在淮海路一带上班的单身白领杨小姐就向记者透露,她每天早上和中午几乎都会买一杯咖啡,有时一个上午,会同时打卡两家心水的咖啡小店,也会留出更多空余时间去“拔草”一些网红咖啡店。咖啡的消耗量大了,会对价格和口感格外“敏感”。

图片来自“上观数据”

坊间“咖啡鄙视链” 仔细研究,你会发现当下上海的咖啡爱好者“段位”更高,对咖啡的品质更有要求。他们不再“神化”精品咖啡,消费也变得更为理性。 于是,如今市面上但凡对咖啡品质有点要求的小店,就算一杯再普通不过的拿铁,通常也会给顾客准备2-3款豆子,问问客人究竟偏爱深烘还是浅烘的豆子,对产地是否有格外要求。而更多的用户反馈通过店主和客人之间“亲密无间”的交流,而快速做出菜单调整。能和咖啡师近距离聊一聊咖啡理念,产生深度互动,成为连锁品牌咖啡不能企及的“小众”诉求。 大浪淘沙,市场需求也要求咖啡店在创意和营销策略上不断推陈出新。几乎每家小店都有咖啡师推荐款和咖啡师拿手的创意咖啡,段位高的,还会在菜单背后设置一个隐藏咖啡菜单,提供给“懂行”的老顾客。

坊间还流传着各种不成文的“咖啡鄙视链”。消费星巴克、Tims等连锁大品牌的标准配置咖啡,似乎站在了鄙视链的“底层”。喝奶咖不如喝清咖,喝美式不如喝手冲和冷萃,喝拼配豆的敌不过单一产区的单品豆…… 看起来似乎滑稽,但深层的消费逻辑是,消费者不再追求标准化量产的流水线咖啡工艺,而对“咖啡豆有品质,咖啡店有故事,咖啡师有人格魅力的小众咖啡市场”充满了多元化的期待,这恰恰也是上海人咖啡消费观的变化。

咖啡三问

那些“笑傲江湖”的咖啡小店做对了什么? 前段时间火爆网络的永康路“熊爪”咖啡依旧热度不散。日前,记者傍晚时分路过这里,依然看到大量拍照打卡的客流。“熊爪”的成功在于主打的“温情牌”深深震撼了内心柔软的沪上消费者。一来是营销卖点,二来是人人皆媒的时代,也让消费的传播逻辑发生了根本改变。咖啡小店不再担心“酒香也怕巷子深”,只要卖点和产品足够给力,消费流量也会助推其飞得更高。 在陕西北路上,记者同样发现了这样一家需要“无声”点单的咖啡小店,这里的咖啡师是一位聋哑人士,他会“安静”地引导你选择菜单上的咖啡品种,其咖啡口感并不算惊艳却也不失分。“无声”的小哥哥笑容可掬,会随时随地留意客人的需求,送上水和帮助。如果你渴望安静,在这里可以免受过分热情的“打扰”。临走时,只要不忙,他会亲自为顾客开门,用真诚的眼神目送客人离开。另辟蹊径的小店,有时让这座城市里的真诚和温情,无声之处胜有声。 太原路靠近建国西路的地段,周边交通和人流并不集中,这里没有南昌路塑造的咖啡集群土壤,周边也没有Shopping Mall,而一家店面消费区仅有三五平米的咖啡小店缺火了,2017年开业之初,这里推出的第一款蛋酒小拿铁曾让沪上咖啡爱好者为之痴迷,人们恍然发现原来“咖啡”也能玩出“鸡尾酒”的新意。冬日当季菜单通过烈酒咖啡特调,例如以爱尔兰咖啡为原型,调整咖啡、酒精、糖浆和淡奶油的比例,增加了咖啡的不同层次,也洋溢着冒着火的浓烈暖意。这里的主理人说,“咖啡店就是现实生活中一个个大型盲盒。上海如今有那么多咖啡馆,促使你重复开启的,一定是因为这个盲盒之中甚至还藏着其他盲盒。”

为什么上海成为国内最具咖啡消费力的城市? 据伦敦国际咖啡组织统计,与全球平均2%的增速相比,中国的咖啡消费正在以每年15%的惊人速度增长。预计到2025年,中国将成长为1万亿元的巨型咖啡消费帝国。而在这份增速表中,无疑上海扮演了国内最具咖啡消费力的城市角色。究其原因,少山咖啡创始人项页认为,这和上海的历史文化、生活习惯以及消费土壤有关。“同样作为中国经济的发达地区,北京、成都更多的可能是茶馆文化,广州一带是奶茶。而作为曾经的远东第一大城市,咖啡馆是咖啡文化传承的载体,自20世纪二三十年代从西方传到这里后就成为一种潮流,也成为了海派文化的象征之一。” 因此在针对社区白领开展的咖啡讲座中,1989年出生的项页从上海咖啡文化的缘起讲到了海派文化传承。“1853年,有位名叫劳惠霖的英国药剂师在南京路(今南京东路)1号汇中饭店(今和平饭店南楼)底楼开设了一家西药房,这家药房中文名字叫做‘老德记’。老德记不仅成为了上海西药房的鼻祖,还在店内兼卖咖啡和汽水,拉开了上海咖啡的序幕。20世纪30年代,光是霞飞路两侧,注册登记的咖啡馆就有120多家。咖啡馆中更是留下诸如鲁迅先生的文章、徐志摩先生的诗、梅兰芳先生的戏腔,上海海派文化的形成与发展,总有咖啡的点缀。”

文化现象背后,从业者的深度思考是什么? 为何仿佛一夜之间,上海街头涌现了这么多咖啡馆?项页认为,毛利高、门槛低是咖啡馆雨后春笋的原因,而这一点既是它的优点,也是它的缺点。大浪淘沙,具有市场竞争力,想明白经营模式和理念的咖啡馆能够延续下去,而没有核心竞争力,也没有想明白为何出发的咖啡馆,势必只能一茬一茬被淘汰。 “不能离开咖啡馆来谈咖啡文化。咖啡是需要一些文化土壤的,咖啡馆作为社交工具,只有当它成为传承海派文化的载体,才能从经典走向未来。”项页认为,还不能简单地将咖啡文化局限在咖啡产品本身,如种植、产区、烘焙、萃取、拉花等,而恰恰忽略了咖啡馆作为文化聚集地、思想萌芽发源地、艺术人文传承地真正的文化价值。 从某种意义上说,咖啡馆背后更多的是文化现象,而不只是一种单纯的商业逻辑。

责任编辑:唐昱霄

|