|

“宿舍4个人却有5万‘隐形室友’” “舍友直播影响到我日常生活 已经吵架了” …… 最近,社交媒体上 关于“室友直播”的吐槽层出不穷

如果有一个主播室友 你会怎样做呢? 现实中又有什么方式方法做好引导? 青年报·青春上海记者与多方聊了聊

坚决反对 不能忍,碰上一定会去维权 当网络直播的风,席卷大学宿舍,有网友吐槽,一些大学生主播不分昼夜、不控制音量,将宿舍当作直播间,把室友当成背景板,严重干扰他人正常休息,隐私暴露风险陡增。还有的大学生主播,为迅速走红甚至做出擦边动作……种种乱象,显然已超出记录分享生活的范畴,让大学生宿舍沦为了直播秀场。 上海中医药大学马克思主义学院硕士研究生殷嘉萃直言:“如果有这种室友,我肯定是接受不了的。宿舍是休息的地方,休息时间必须保持安静。如果不注意边界,很容易冒犯到别人。” 她觉得,如果自己身边有这种现象,肯定会跟宿管沟通,如果无效,会提出换宿舍,以确保自己的正常休息和隐私保护。 华东师范大学2024级法学专业的詹嵩在课余是B站学习区的一名UP主,但她也十分反对宿舍直播。“我认为只有在宿舍所有人一致同意的情况下才能在宿舍直播。室友能接受,那是人家容忍度比较高,不能要求别人必须同意。”

理性理解 万事协商,互相尊重 作为与品牌方有合作的大学生主播,松江大学城一所大学大四学生韩钰瑶认为,宿舍直播对大学生而言,是一种门槛低、成本小、灵活性高的兼职方式。

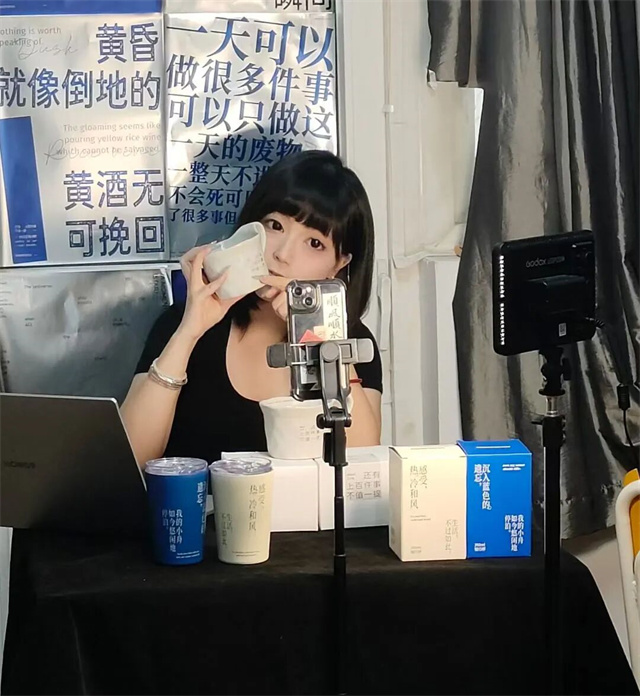

同时,网络上也不乏大学生通过直播获得可观收入的案例,甚至有MCN机构以固定时薪吸引学生签约,这些都促成了大学生试水直播的风潮。 虽然本身在做带货主播,韩钰瑶却十分注重边界与隐私,她曾因台风无法外出,临时在宿舍完成午间直播,但前提是诚恳地与室友沟通并征得同意。让人倍感暖心的是,室友们还热心帮忙搭桌子,整理背景等。

韩钰瑶征得室友同意后在宿舍完成直播

韩钰瑶观察到,如今,年轻人不论是在直播还是在日常视频通话中,普遍具有较强的边界意识和隐私意识,即使在宿舍内,通常也会选择在阳台、床帘内等相对独立的空间进行,并注意控制音量、佩戴耳机,以尽量减少对他人的干扰。

疏堵结合 有的学校开放“共享直播间” 上海市政协委员、上海申浩律师事务所律师张玉霞指出,“宿舍直播”的争议频频出现,其实这不仅涉及个人自由与他人权益的平衡,更需要从法律、伦理和管理的多重角度加以审视。 “直播权”下移,学生凭一部手机即可在宿舍开播,这种表达形式,既满足学生的社交与成长需求,也为校园生活增添了新的传播维度,但“宿舍成秀场”的现象,的确也需引起重视。 华东师范大学计算机科学与技术学院辅导员杨文彧坦言,目前,宿舍内部管理还需要学生自主协商,如果出现问题,会有一定调解和干预,但面对宿舍直播这一新现象,还是应在尊重学生合理诉求基础上做好“疏堵结合”。

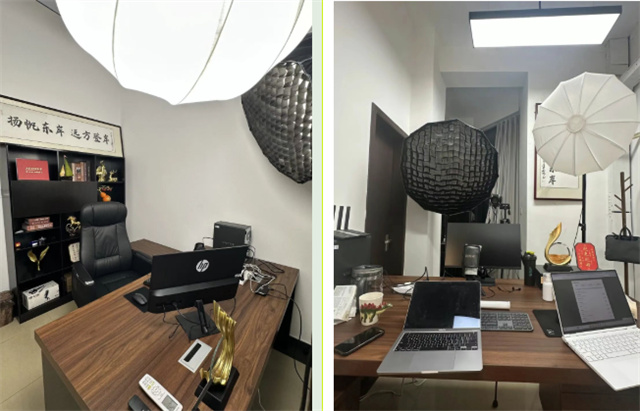

上海对外经贸大学创业孵化基地“共享直播间”

记者从上海对外经贸大学学工部获悉,学校“一站式”学生社区内有一些公共空间,同时,创业孵化基地也给创业的学生提供“共享直播间”,为同学们提供一些场所和设备。

· 青年时评 ·

怎样为直播的野马套上缰绳? 青年报·青春上海评论员 陈嘉音 你能接受在不知情的情况下“被直播”吗? 2025年开学季,社交媒体上涌现出大量大一新生对室友直播行为的吐槽。对主播而言,直播间是展示自我、获取认可的舞台;而对被迫入镜的室友来说,这却是板上钉钉的隐私侵犯。 更值得警惕的是,这种“背景板困境”已从大学寝室蔓延至单位宿舍,从商业街头扩散到旅游景点:西湖边的“法海”,商业街的“街拍”,还有景点里穿梭在人海里嘴里不停的“直播导游”。直播镜头虽然很小,但却在毫无边界地蚕食着人们的私密空间。 直播文化在校园中的野蛮生长,某种程度上反映了数字原住民一代对技术应用的认知局限。当虚拟礼物、花束、“小心心”划过屏幕,主播们哪里顾得上现实空间中他人的基本权利。这种认知偏差并非全然出于恶意,更多是源于对技术伦理的无意识——在“人人皆可直播”的表象下,尊重他人隐私的社会规则似乎真成了“背景板”。 面对寝室直播引发的矛盾,简单指责或许无济于事,更需要的是构建一种基于相互理解的“数字共居伦理”。这种伦理要求主播明确公私边界,在追求个人表达的同时尊重他人的隐私权利;也要求室友们学会勇敢地表达自己的合理诉求,在包容与底线之间找到平衡点。学校层面则可以通过新生教育、宿舍公约等形式,引导学生建立正确的技术使用观念,将边界意识内化为日常行为准则。 如何在技术狂欢中保持清醒,在自我表达时不忘尊重,是我们这代人必须解答的伦理考题。

作者:青年报·青春上海记者 刘昕璐 青年时评:青年报·青春上海评论员 陈嘉音 责任编辑:张家宁 校审:姚佳森 终审:沈蔚

|