|

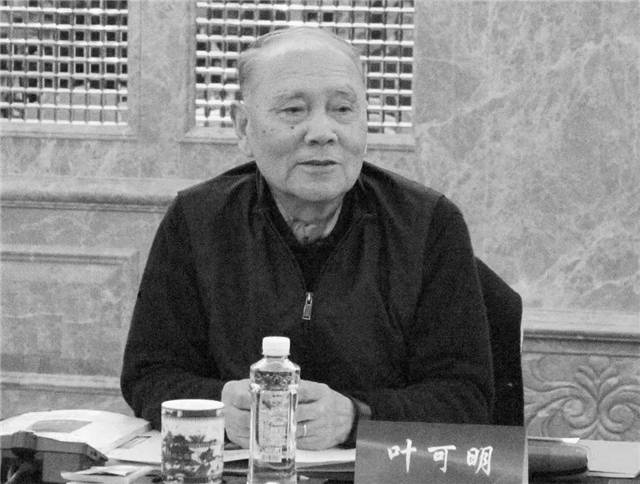

中国共产党党员 中国工程院院士 上海建工集团原总工程师 叶可明同志 因病医治无效 于2021年10月5日 在上海逝世 享年84岁

叶可明院士

叶可明,1937年3月28日出生于上海市。1962年毕业于同济大学,1992-1998年任上海建工集团总工程师。曾任中国建筑学会施工学术委员会副主任、上海市建委科技委副主任等。1995年当选为中国工程院院士。

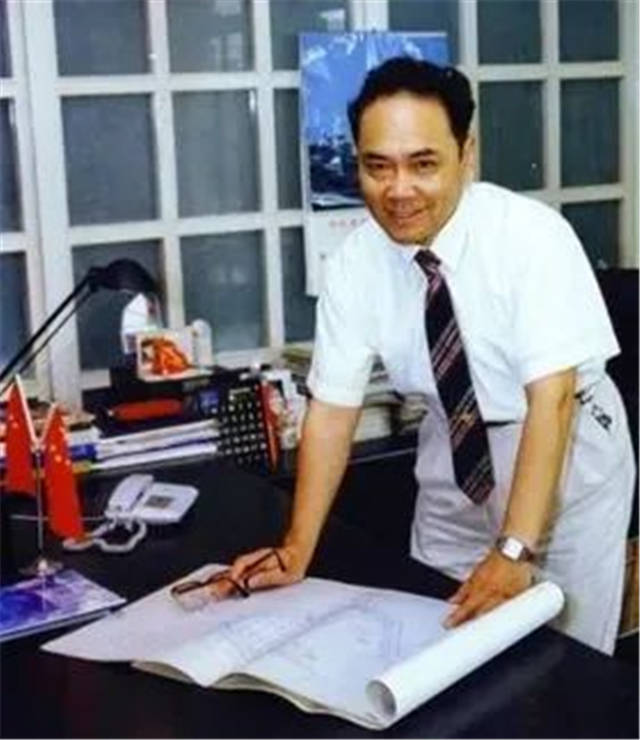

叶可明院士工作照

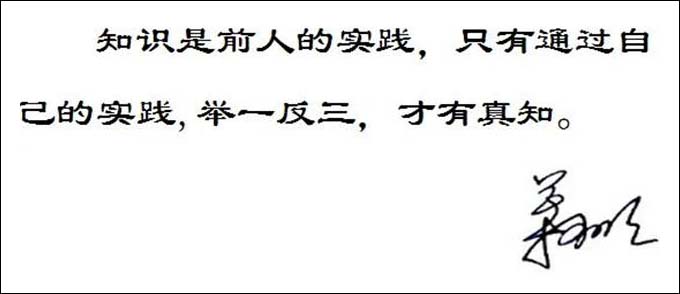

叶可明长期从事土木工程施工技术和管理工作,先后主持了南浦大桥、杨浦大桥、东方明珠广播电视塔、金茂大厦等特大型工程建设;参与润扬大桥、苏通大桥和港珠澳大桥等国家重点工程科研攻关和人才培养。

可以说 这一辈上海人“看着长大”的建筑里 有一大部分都出自叶可明院士之手

南浦大桥 在建造南浦大桥时,要在50至100米高空各浇灌一根2000立方米的混凝土大梁,按照传统工艺浇灌这样庞大构件的时间很长,会导致混凝土凝固时间有先后而出现裂痕。 原先设计师考虑用等重量替代办法,把一只装有2000吨水的水箱安置在构件上方,浇筑进多少混凝土就放出多少重的水。然而在百米高空建一个2000吨的水箱本身是一个大工程。 叶可明院士提出了向混凝土内掺添加剂以延缓混凝土凝固时间这一办法,不仅达到同样效果,还大大节省了时间和经费。后来的杨浦大桥、徐浦大桥都按此法施工。

杨浦大桥

东方明珠 东方明珠的施工凝聚了叶可明无数的心血和智慧。如在3根事关整个工程成败的斜筒体施工中,他提出采用分节脱模斜振动的工艺,攻克了被国内行家认为在当时根本无法从图纸转换成实际的技术难题,在中外建筑史上留下了今人惊叹的一笔。 而当时最令人激动的是东方明珠450吨重钢天线的提升施工,当天线以每天40米的速度提升至350米左右处,刮起了超过起重施工极限的8级以上大风,继续吊还是停下来?风险之大令许多人束手无策。叶可明对此早有预见,在之前数十次模拟试验的基础上,拟定了在天线爬升轨道上采取抗强风工艺的措施。 最终,叶可明一声令下,重达450吨的钢天线被提升到468米的高空并成功安装到位。

金茂大厦 上海超高层建筑的基础深度一般不超过15米。而建在浦东的高88层的金茂大厦主楼基础开挖深达19.6米,裙房深15.5米,土方量达30万立方米,开挖深度创上海之最。 业主和设计单位美国SOM设计事务所把德国专家请来,准备采用土锚杆施工办法,即先把基坑的土方全部挖出,再做基础工程。 在论证时,有着丰富实践经验的叶可明院士指出,上海是典型的软土地基,采用上述方法,费用大,把握小。他提出了化整为零,分而治之的基础施工方法,根据不同的基础深度,分步施工,采用钢筋混凝土支撑围护,既减少费用,又能缩短了工期。这个方案的实施起到了不同凡响的效果。

润扬大桥

苏通大桥

港珠澳大桥

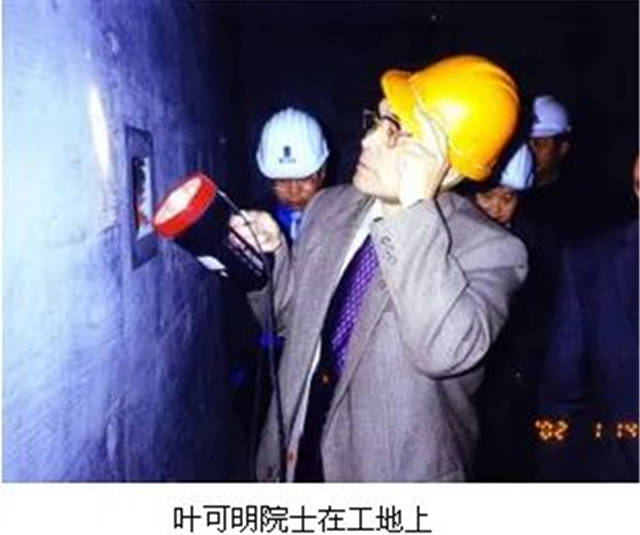

叶可明院士积极投身于改革发展、创新实践。建立了适应“高、大、深、重、新”等不同工程对象,因时、因地、因人制宜的施工技术体系,创新提出了适用于超高层建筑与高耸结构整体提升模板体系,为我国建筑工程特别是超高层建筑、大跨度桥梁发展做出了卓越贡献,是我国土木工程施工领域的杰出专家,被人们亲切地称为“出自工地的院士”。

叶可明先后取得10余项在国内与国际领先的科研成果。其中南浦大桥、杨浦大桥、东方明珠广播电视塔的施工工艺与设备研究均获上海市科技进步一等奖。南浦大桥工程获1995年国家科技进步一等奖,上海广播电视塔施工工艺与设备研究应用获1996年国家科技进步二等奖。 1995年,叶可明获得上海市工程建设十大科技明星称号;1996年他被评选为上海市科技功臣。2006年一月,上海市重点工程实事立功竞赛20周年之际,被授予“杰出贡献人物”称号。

得知叶可明院士逝世的消息 不少人在网上送别: 叶院士,一路走好!

送别!缅怀!

来源:新民晚报、光明日报、同济大学校史馆、网友评论等 责任编辑:朱雨佳

|