|

作者丨青年报·青春上海记者 顾金华、常鑫 “600号”里住着这样一群人 他们所处环境相对封闭 与外界沟通较少 他们与大众之间 相隔了重重“围墙” 但他们的内心也生长着一片 多彩的艺术世界! 最近,“600号画廊”上新了! 一起通过这次画展 来看看这群小伙伴的内心世界吧!

“600号画廊”最新画展的参展艺术家 正是处于“墙”内的三位 需要长期住院的精神分裂症患者艺术家 他们最希望的是作为艺术家 得到大家的认可和喜爱 而不是作为病人得到的出于怜悯的关注

3月3日 “600号画廊”全新第三期展览 在上海市精神卫生中心6号楼一楼 向公众正式亮相啦!

本次活动展览策划团队将创新采用 互动艺术展的方式 让艺术家与观众交流 让画展变成一个“传声筒” 促进患者艺术家与公众之间 一次双向的精神交流

走进三位病友艺术家的故事

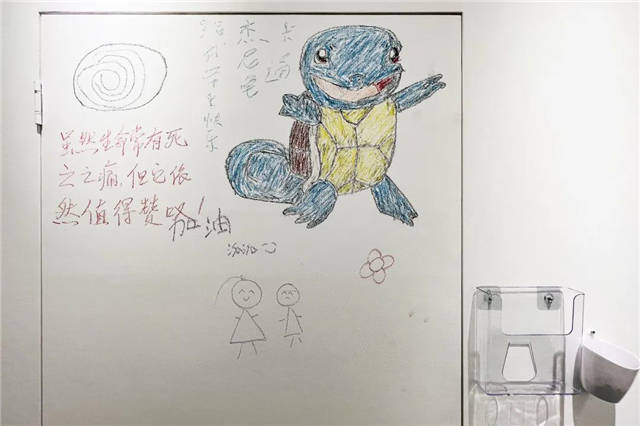

3日下午,记者走进了位于位于上海市精神卫生中心的“600号画廊”。小龙、老陈、老严,这是第三期画展的参展艺术家为三位在上海市精神卫生中心住院的精神分裂症患者艺术家。虽然这三位病友艺术家不能来到现场,但是他们的形象画到了墙上,三个彩色人形图案结合人物的性格和外貌特点,彩色花朵寓意内心深处的柔软和丰富。而他们的故事被写进了精心准备了供观众阅读的手册。 小龙的多数画作没有标题,或仅仅是用所画形状来命名,比如《漩涡》和《脸谱》。策划统筹负责人之一陈智民给记者解释,这种漩涡机构代表着一种人类的深层心理,即对本原之物的追求本能,这个漩涡能引导人从自身所处的形而下事物,逐渐超脱,向形而上的万物之源产生向往和好奇。 说起这位艺术家,陈智民的形容是“年龄30岁左右,瘦瘦小小的。是住院病人当中最特别的一位,因为他是最年轻的老病人”。让陈智民感触很深的是,“不经意的谈话间,他了解到小龙最希望的是作为艺术家得到大家的认可和喜爱,而非作为一位‘身残志坚’的病人而得到大家带来怜悯的关注。”

“在这里,我感到很温暖”

展览预留了大面积的体验区和留言区。每一幅画作周围的白墙是体验区,观众可以根据自己的观展感受进行现场作画,与患者艺术家们的作品产生联动和“对话”。工作人员会把观众的留言收集整理后送给参展艺术家,而艺术家的反馈也会定期在留言区更新给观众。 从第一期开始,“600号画廊”的每件作品都是某种意义上的“自画像”,是人与自我对话的展现。每一次的展出,我们不仅仅是欣赏者,也是促进精神心理健康去污名化的参与者和行动者。在这里,你可以谈论有关精神心理健康的一切。精神疾病需要被更多的人所了解,被社会所包容和接纳,这是医学人文发展的方向,也是画展举办的重要意义所在。 目前,像小龙、老陈、老严这些重性精神疾病在人群中的患病率大致都在1%左右。据谢斌书记介绍,“今天展示的画作,就是要让全社会看到精神分裂症患者的‘另一面’。他们当中也可以涌现出画家、音乐家、作家甚至科学家。”

期待600号画廊架起沟通的“彩虹桥”

曾几何时,“宛平南路600号”成为了沪上的网红概念。人人希望拥有一块“600号月饼”,喝一杯“600号咖啡”。“600号画廊”也成了人们打卡的必去之处。带有“600号”元素的事物势如破竹一般受到了大众的喜爱……这些都表明,社会各界对心理疾病的认知度、接受度和包容度明显提高了。 俞军调研员在参观画作后说道,“600号画廊”正在突破语言、形体的局限,就像是一辆“心灵直通车”,驶进人们心中,传递更多心理健康的理念。如今,“宛平南路600号”正在成为心理健康的代名词,被越来越多的人关注。这不仅是医院精神文明建设的成果,更是上海这座城市温暖的社会文化的体现。 “普及心理健康知识、提升心理健康素养是提高全民心理健康水平最直接、最根本、最有效的措施之一。”上海市科协科普事业中心主任邵国华告诉记者,“‘600号画廊’是非常优秀的心理健康科普。期待‘600号’的科普传播不断创新、薪火蔓延、赓续不绝,架起沟通人们心灵的‘彩虹桥’。”

陈智民说道: “或许有一条路是我们能帮患者艺术家走成的:将他的事迹和艺术推向社会和艺术市场,要是能获得关注和各界人士的帮助,没准他能顺利在院外生活,到时候一边创作一边过着自由丰富的生活。只是那时候他可能不再需要把艺术作为人生意义的支柱了。”

整合:乔安娜、青春上海实习生 张忻迪 责任编辑:黄奕珏

|