|

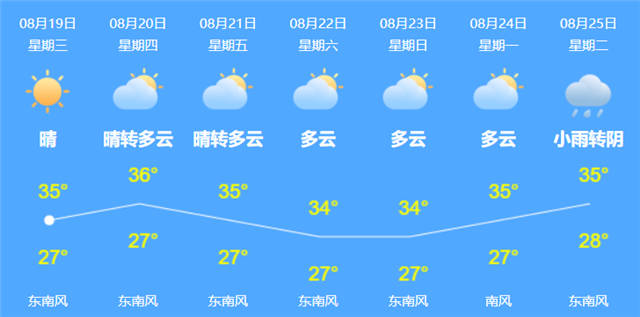

8月的上海

正在见证历史

热?热?热?热?热?热?

高温天数或接近历史极端最多

连续高温日数或为历史极端最长

纵观本周

依然清一色的高温天

而且不下一滴雨

下一场雨要等到下周了

迫不得已从空调房里冲到室外

只想迅速地冲进另一个空调房

至少还有空调可以期待呀

但是对上海的许多年轻人来说

他们在室外工作

可就没有空调来救命了

有的甚至还要从头到脚全副武装

天!这是怎么熬过来的呀!

有图有真相

▼

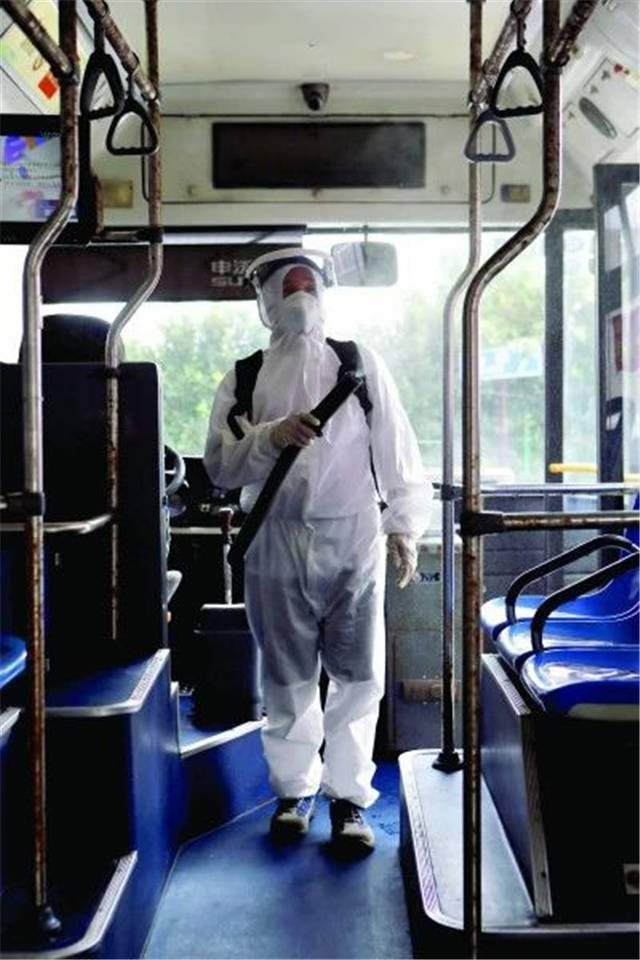

机场转运驾驶员

防护服里捂出一身汗

坐地铁戴口罩都觉得闷?

看看他们吧

眼下,申城虽已进入疫情防控常态化

但为防止输入性病例

仍须将机场入境人员送往隔离点集中隔离

进入高温天后

由浦东公交公司派出的转运驾驶员

天天“全副武装”

只要一接到出发指令

驾驶员就必须立刻穿上防护服

戴好防护面罩、护目镜、N95口罩

“只要一走出驻扎点,

身上马上就会被闷热的防护服捂出汗,

全身浸湿。”

在行驶过程中虽然能开空调

但是依旧需要打开窗户行驶

大量的热气进入车厢

造成车厢温度依旧维持在30℃左右

有时候汗水可能会流进眼睛里

但是根据防疫工作要求

不能摘下护目镜用手擦拭

只能甩甩头,把护目镜里的汗水甩到边上

不干扰安全行车

出车前司机进行车辆检查

这套“标配”

驾驶员们一穿就是五六个小时

而且还不能中途脱下来

每次出车回来

手都被汗水泡白了

完成转运回来的车辆,工作人员都会进行整车消毒

建筑工人

“蒸汉子”有真功夫

闷热凝滞的空气,火花四溅的焊枪

还有叮叮哐哐的打石声……

尘土飞扬的建筑工地上

建筑工人们正在挥汗如雨

哪怕钢筋被晒得烫手

哪怕焊枪的火花灼得眼疼

他们也没有停下手中的工作

下午2点半,正是太阳最毒辣的时候

在33米的高空

上海图书馆东馆工地的焊接工人

已经在吊篮上准备进行下午的焊接工作

当三四十斤的龙骨被缓缓吊上来后

焊工就要计算出它最正确的位置,开始焊接

汗珠从焊工脸颊上滚落

流淌在被太阳烧烫的钢筋上

据了解

为避开一天中暑气最重的时间

714名工人在早上6点上工,10点半吃午饭;

休息到下午2点继续上工

即使在炎热的夏季

工人们也穿着帽子、焊工手套、

阻燃服、劳保鞋,全副武装上阵

保证焊接作业的安全

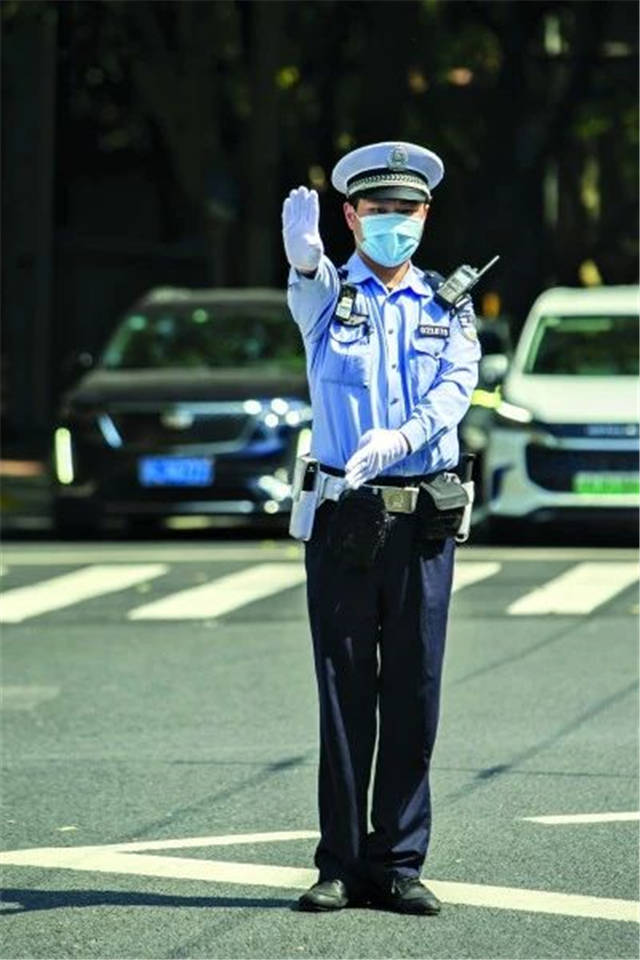

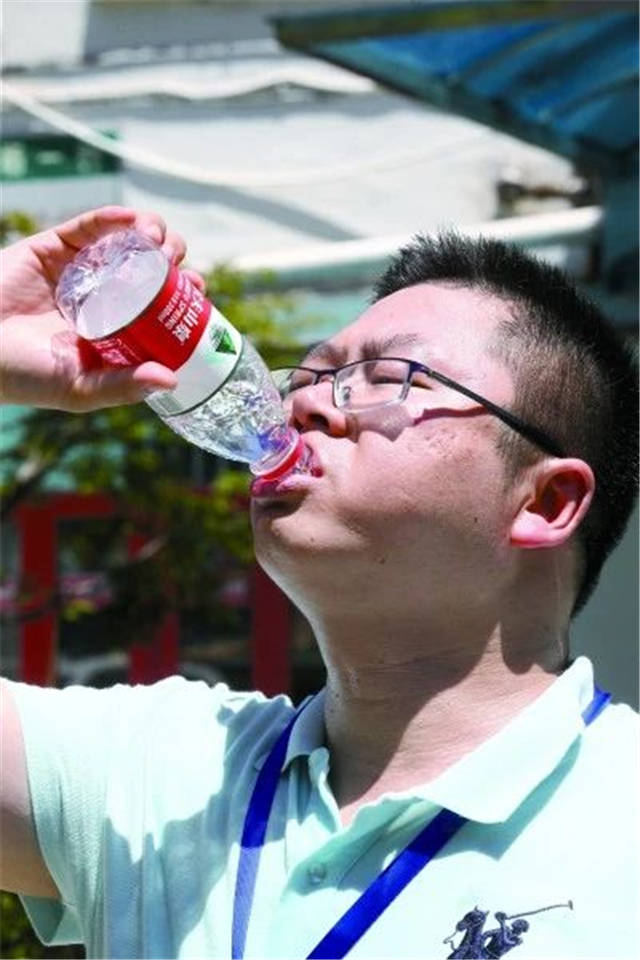

交警

晒37℃ 踩50℃ 坐70℃

下午2点,温度达到36.9℃

走在户外阵阵热浪迎面扑来

如此高温,站在室外如同“烧烤”

可对在道路上执勤的交通民警来说

这样的天气只是日常工作中诸多考验之一

祝之浩给快递小哥指引非机动车的骑行路段

在常熟路淮海路路口

90后民警祝之浩的浅蓝色警服已经湿透

令人意外的是

烈日中的他居然穿着厚重的冬季制式皮鞋

原来,过往车辆的发动机不断排出尾气

加上地面经高温炙烤

双脚接触的地面温度远超50℃

夏季穿厚跟冬鞋执勤反而不“烫脚”

祝之浩在所辖片区进行骑行巡逻

骑着两轮摩托在道路上飞驰

看上去是一件挺拉风的事儿

可在“烧烤模式”下却不是一桩轻松的差事

处置完一起交通违法

交警戴凯伦准备再次出发上路执勤

临走之前,他特意倒了瓶水在座位上

然后用抹布把水擦去

阳光直射下,几分钟铁骑的座椅就已经滚滚发烫,戴凯伦只能用水降温

“如果不用水快速降温,坐上去会被烫到的。”

在这几日的高温下

骑行车放在阳光下5分钟就会快速升温

随着阳光下放置时间增长

坐垫会升至近70℃

头顶烈日处理碰擦事故

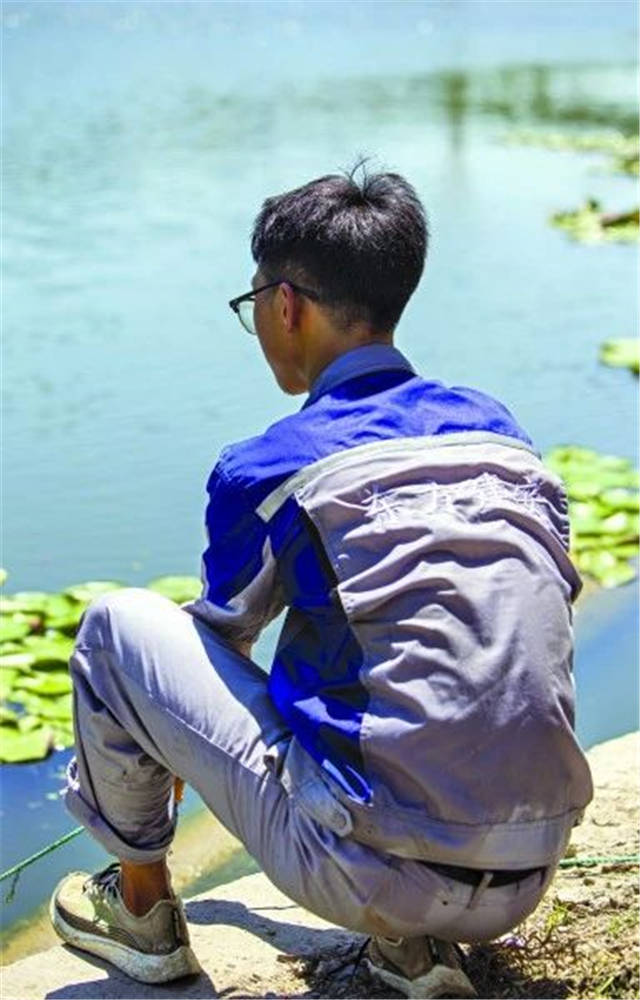

河道养护工人

烈日下他们披荆斩浪

炎炎夏日,亲水平台是许多人纳凉的首选

柔软的步道、清澈的河道

微风徐徐、花香阵阵…

而在这些醉人风景的背后

是河道工作者在烈日下的暴晒与坚守

国家会展中心核心区域的北横泾会展段

上午10点刚过

烈日没有放过河道上的任何一个地方

此刻的波光粼粼让人睁不开双眼

90后河道养护工人谭明鑫的工友说

照理说这个时间点,他应该已经回程了——

为了避暑,他们的工作时间调整为

早上6点到10点以及下午2点到6点

可是那天却晚了

脱下救生衣全身已被汗水湿透

原来,因为天气实在太热

谭明鑫所驾驶的打捞船的马达再次罢工

所以,他不得不一路靠船桨划过来

当皮肤黝黑、身材瘦小的他出现在码头的时候

整个人仿佛刚刚从水里捞上来一样

对此,他早已经习以为常

谭明鑫

为了防晒,哪怕再热

户外工作者一般都会选择长袖

而谭明鑫却选择了短袖

露出的手臂早已经被晒得斑斑驳驳

“因为有些水草比较顽固,

光靠工具很难一网打尽,

于是,我会经常用手去捞,

如果是长袖,打湿后,在这种高温下更难受。”

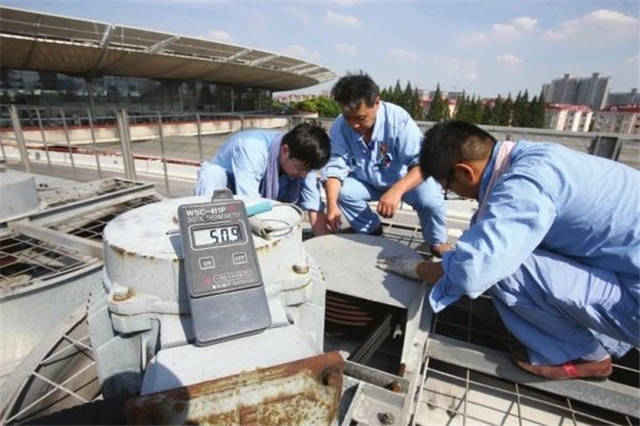

空调维护工人

冰火两重天

在火车站人流密集的候车大厅里

空调给不给力直接关系着旅客候车时的舒适度

当旅客在凉风习习中候车时

有一群人却在低温冷风和烈日暴晒中穿梭忙碌

他们就是负责车站空调运行维护的空调工

在狭小的空间里,一边吹着湿冷的寒风一边检查制冷设备

下午2点,上海南站

而在位于车站地下层的风机房里

温度就不是那么“友好”了。

从38℃的户外走进风机房的区域

立马能感觉到阵阵凉意扑来

不久又变成了让人汗毛直竖的“寒意”

“空调出水的温度只有7~8℃,

到空调箱里也就只有8~9℃。”

温度计显示室温仅13.1℃

在室外

用于冷却水降温的冷却塔位于房屋顶端

在正午烈日的暴晒下

上塔的铁质扶手都有些烫手

冷却塔虽然很大,但作业空间很有限

塔顶的地面不是厚实的地面

而是由铁皮组成的不宽的走道

固定电动机机座螺丝和调整传送带时

工人都是蹲在铁网上进行

冷却塔上,高温烈日和制冷设备排出的热风,最高温度可以超过50℃

午后最热时段

冷却塔上上有烈日“烘烤”

下有铁板“煎熬”

温度计上显示的温度很快就超过了51℃

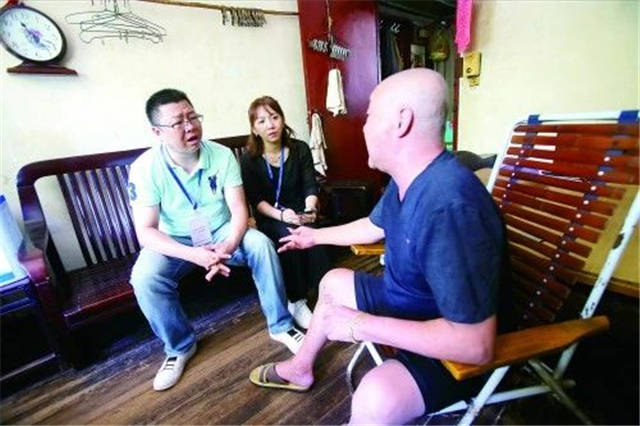

旧改青年

顶着热浪答问题

曹杨新村是上世纪50年代建造的老工人新村

涉及旧住房成套改造178幢

涉及居民超过9000户

自2018年起

由12个涉改居民区的团员青年自发组成

“曹杨新村街道旧住房成套改造项目基地青年突击队”

有团员青年49人,其中6位是居民区党总支书记

做居民工作、方案梳理、征询签约、

施工改造、自治管理

他们渗透到街道成套改造工作的方方面面

街道成套改造办负责人施欢和

源园居委会主任施云霞

都是青年突击队的一员

一个“平常”的高温天

他们从走访居民开始

居民章爷叔驾着蓝色代步车从小区门口驶来

看到他们后将他们拦了下来

“小施,有个情况跟你反映一下。”

章爷叔的例子施欢跟进了2个月

爷叔很配合

但因为一些历史遗留问题至今还没法签约

站在骄阳下

温度计显示36℃,体感已有39℃

两人回答着章爷叔的困惑

握了握老人的手

他们还要赶去另一户居民朱师傅的家里做工作

踩着木楼梯走到二楼

还未见人影,施欢先打起招呼

小屋内,朝南的两扇大窗户敞开

头顶三叶吊扇缓缓旋转

坐在躺椅上的朱师傅正看着电视

“那么热的天你们还来,我开空调。”

施云霞马上制止

“不用不用,我们就坐一会聊聊。”

一人独居的朱师傅今年60岁

患有严重的类风湿关节炎

他出生在曹杨新村,一辈子也没离开过

对于旧住房成套改造他很支持

但担心的事着实太多

“签约后,要搬家,要找房子,回来还要装修,

我实在是心有余而力不足。”

“朱师傅你别急,这个政府都可以给予帮助。

我们项目组会帮你找

一楼租金相对便宜的房子,

还会帮你去残联问问

后续有没有点对点的帮扶。”

面对朱师傅的担忧

施欢和施云霞一句句解释

热浪从两扇敞开的窗户涌进屋里

静静坐在椅子上的施欢再次满头大汗

才5分钟

一颗汗珠就沿着他的右脸颊滑落下来

在拜访完朱师傅后

他们还将继续赶赴下一站

你的身边还有哪些

头顶高温坚守岗位的人?

为他们点赞!

文字:青年报·青春上海记者 郭颖 陈嘉音 陈泳均 杨力佳 刘春霞 周胜洁

摄影:青年报·青春上海记者 施剑平 常鑫 吴恺

责任编辑:唐昱霄

|