|

自从高铁“漂流瓶”流行起来 越来越多年轻人尝试 在高铁的清洁袋上留下字迹 下车时,把“藏满心事”的清洁袋 留在列车上 直到被下一个旅客发现…… 在现代化的交通工具上 用传统的交流方式 传递着自己的善意

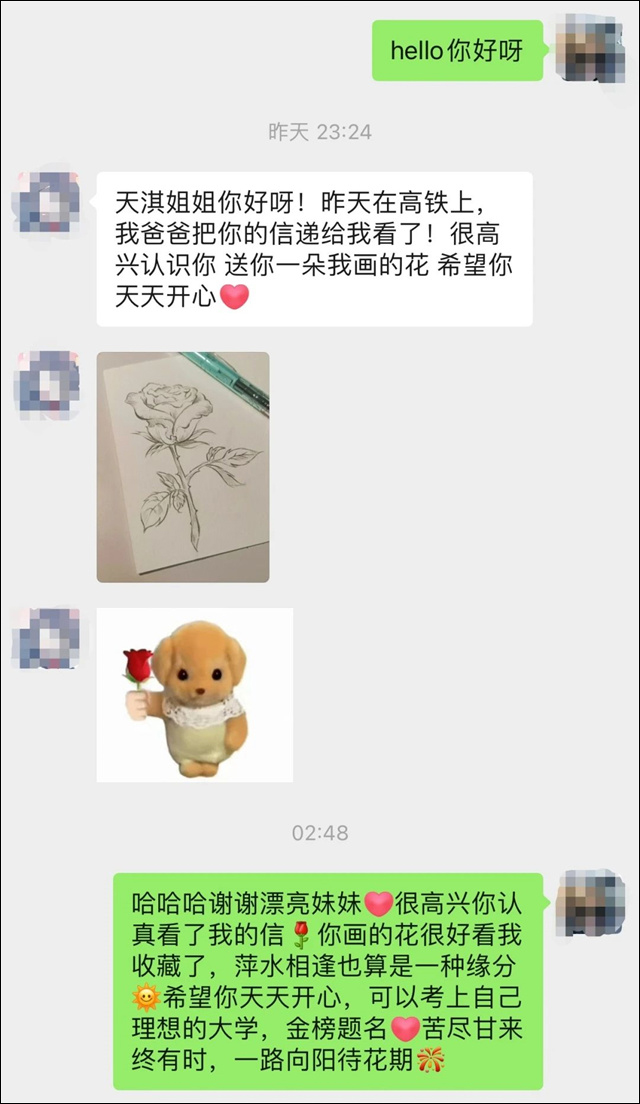

写信者:你好陌生人,见字如面 天淇是一位大学生,她打算大学毕业后出国留学。这意味着未来几年,陪伴家人的时间可能越来越少。所以条件允许的话,周末她就会坐高铁回家看看。 偶然间她在社交媒体上看到有人在高铁清洁袋上留言,觉得这种新奇的方式可以传递温暖,是件有意义的事情,于是她也加入了书写“漂流瓶”的队伍之中。 “每次落笔,写下的内容不同,毕竟每次的心情都不一样。”某一次出行,天淇习惯性地拿出笔,开始在清洁袋上留言: “不知道你的目的地是哪,希望你一路顺风,生活一切顺利,保持热爱,奔赴山海!也希望我自己可以通过这两年的努力拿到名校的offer!” 和之前的漂流瓶有所不同,这一次天淇在袋子上留下了自己的联系方式。下车后没多久,她惊喜地发现,下一个乘客发来了好友申请。 这是一对父女,回家后,小女孩特意画了一朵花,拍照“送”给了天淇,并给她留言:“天淇姐姐你好呀,昨天在高铁上爸爸把你的信递给我看了,很高兴认识你,送你一朵我画的花,希望你天天开心!”对于天淇和这位小女孩来说,这或许是独属于他们二人的小幸福。

另外一位网友乐叶在假期回老家的路上,同样在高铁上留下了漂流瓶。提笔时,乐叶已经毕业两年多,现在正从事着电商工作。对于他而言,慢下来写封信是这个短视频时代一种宝贵的精神交流方式,只有翻开信件,才能切身体会字里行间中传递出来的温情。

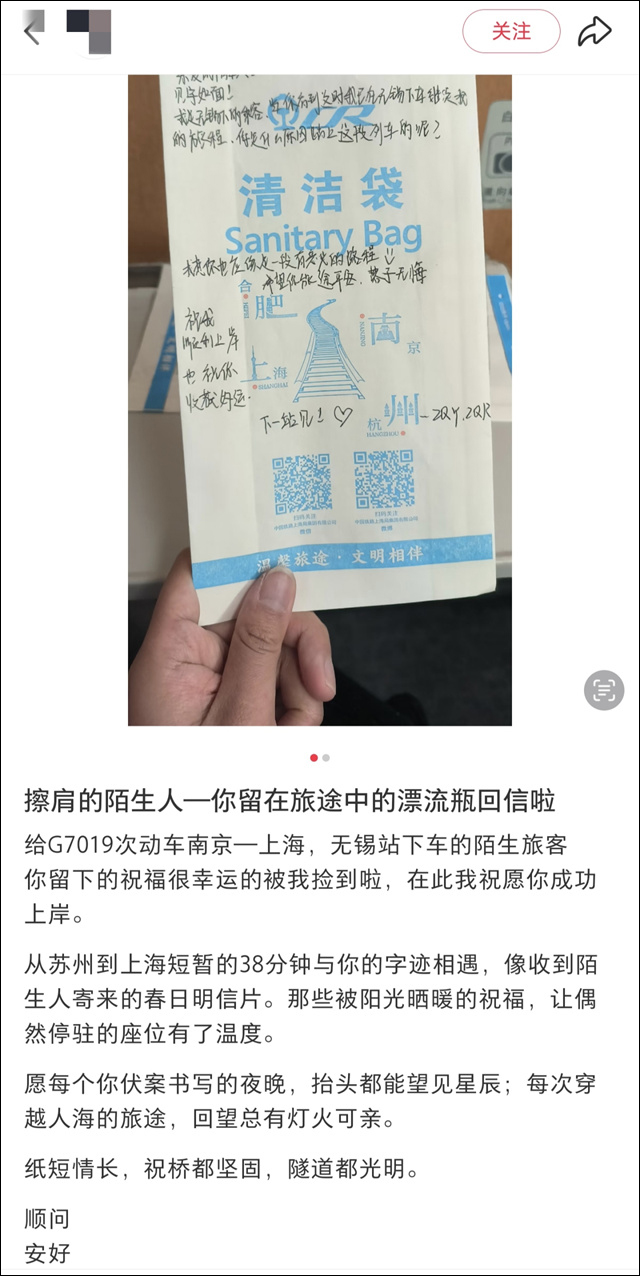

收信者:纸短情长,温暖如春 前不久,小刘打算和丈夫从上海去苏州选婚纱,在返程的高铁上,收到了一份意外的礼物。 苏州到上海很近,近到她所乘坐的这一班高铁仅有28分钟车程。在这短暂的28分钟里,小刘看见了上一位旅客留下的“漂流瓶”: “我想你也应该是在进行一段有意义的路程,祝你旅途平安,落子无悔。祝我顺利上岸,也祝你收获好运!下一站见!” “我觉得对方应该是一个很有仪式感也很热爱生活的人,如果是我留下了纸条或者祝福,一定很期待可以得到对方的反馈和回信,所以我就尝试在社交媒体上发帖,如果TA看见的话,应该会很惊喜。”小刘说道。 在她的社交媒体主页上,目前的第一条帖子便是收到的漂流瓶,除了照片,她还精心设计了一番帖子中的文案:“那些被阳光晒暖的祝福,让偶然停驻的座位有了温度。”

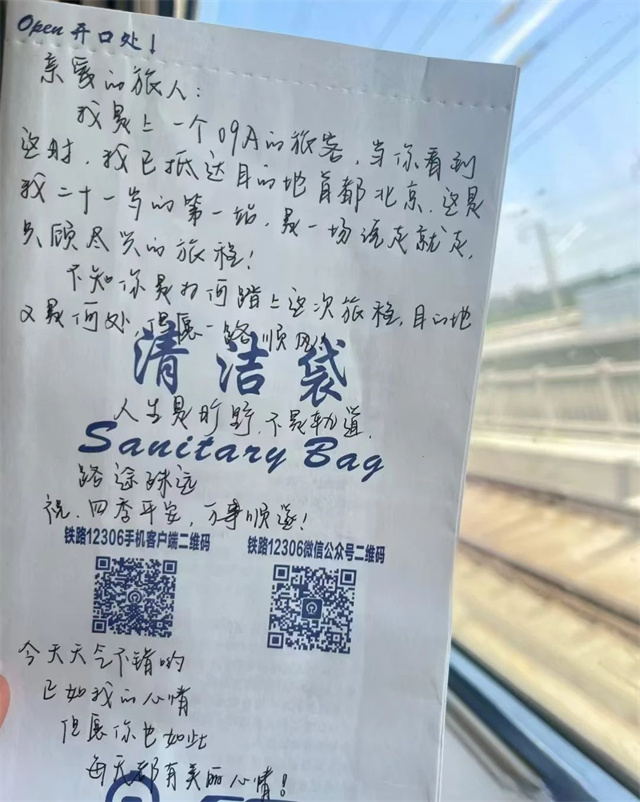

除了小刘,杨小敏也收到了收到漂流瓶这份意外之喜。3月2日,杨小敏旅行结束踏上G8828次列车从唐山返回北京,她没有想到,返京的路上还有一个隐藏的“旅行彩蛋”。 给杨小敏写信的是一位21岁的青年,首都北京是他21岁的第一站,这个年轻人即将开始青春中一场疯狂的、说走就走的旅程。在信中,他写道:“人生是旷野,不是轨道,路途遥远。祝,四季平安,万事顺遂!”

和小刘一样,杨小敏也把这件事分享在社交媒体上,并送上自己的祝福:“羡慕你说走就走的勇气,人生是旷野,趁年轻要疯狂一把,希望你的21岁快快乐乐,没有烦恼!” 回忆起这件事时,杨小敏说道:“也许有人不善于用语言表达自己,但他可以通过文字分享自己的感受。下次坐高铁出行时,或许我也会写一封信,留给素未谋面的陌生人,毕竟这也是一种乐观心态的传递。”

- 记者手记 - 你上次写信是什么时候?又是写给谁呢? 对于这个问题,你是否和我一样,要思索良久才会想到答案。在小红书的“清洁袋手写信”话题中,截至发稿已有736万次的浏览。不少网友分享自己收到漂流瓶的惊喜,越来越多的人正在加入书写漂流瓶的队伍之中。也有网友表示担忧:自己写的内容是否在到站后被工作人员清理? 对此,铁路工作人员在接受媒体采访时曾表示:“列车到达终点站时清洁人员会整理座椅靠背内的清洁袋,从环保的角度上来说,如果没有被撕开或弄脏的话一般不会进行更换。对于此类被写上文字的袋子清洁人员会进行判断,没有不当内容的话一般都会保留。” 随着智能设备的不断发展,人与人交流的方式正在逐渐多元化,但也正是由于信息传输速度越来越快,即使身处异地,面对面交流也触手可得,人们却又开始“考古”——在高铁这种现代化的交通工具上,用着传统的交流方式,去向陌生人传递善意。 背后的原因或许有很多,但最关键也最直抵人心的一点,莫过于真诚二字。一封百来字的漂流信,可能是落笔者反复修改的结果。正因书写者的真诚,在收到漂流瓶的那一刻,收信者才会感受到“展信佳”这三个字,在信息爆炸年代的含金量。 古人云:“驿寄梅花,鱼传尺素。”在那个书信、车马都很慢的年代,拆开来自远方亲友的书信,成为一种期盼。如今,游客出发的目的各有不同,但收信那一刻的“展信佳”或许是和古人相通的,我们都感受到了笔墨在纸上渲染出温情,这更像是一场传递了千年的浪漫。

作者:青年报·青春上海 实习生 张振宇 记者 陈诗松 责任编辑:张家宁 校审:姚佳森 终审:沈蔚

|