|

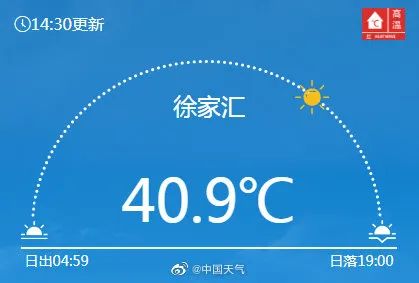

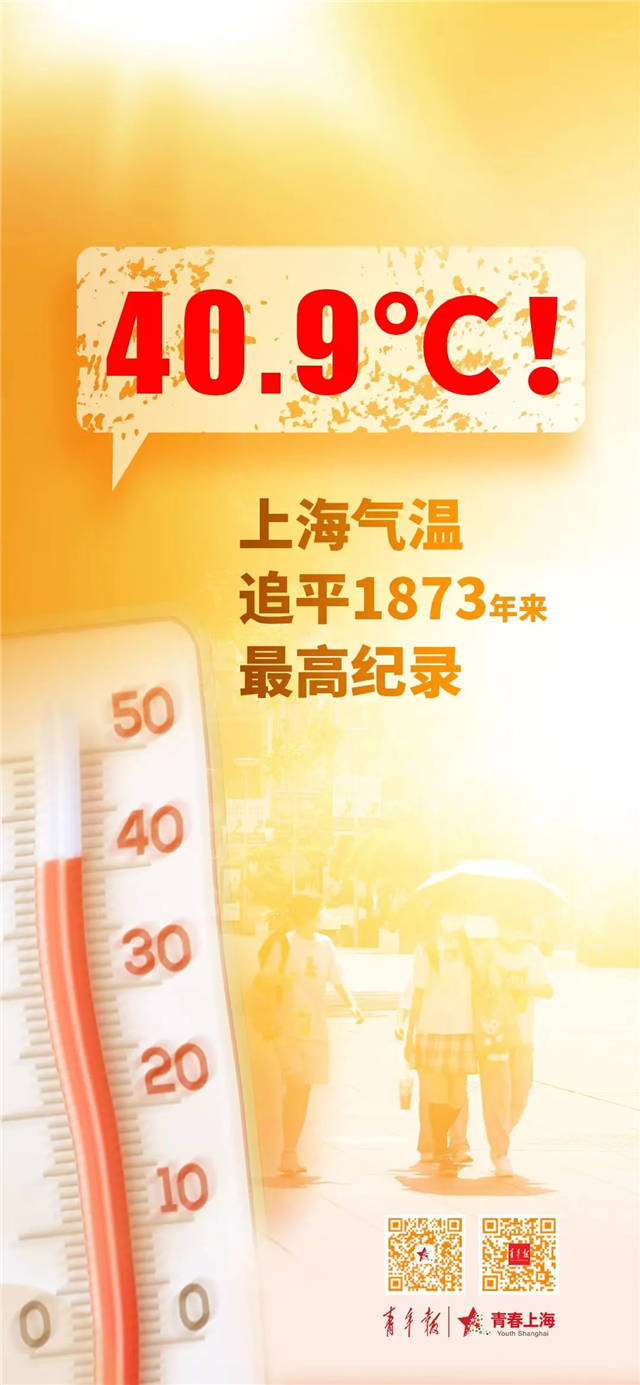

40.9℃! 平历史最高温纪录! 上海继7月10日以来 今年“二刷”高温红色预警

今天14时30分 上海中心城区最高气温高达40.9℃

追平上海自1873年有气象记录以来的 史上最高温纪录

自有气象记录以来,上海总共出现了16个40℃以上的极端酷热天气,其中1934年2天、2009年1天、2010年1天、2013年5天、2016年2天,2017年3天,2022年已有2天。2017年的40.9℃刷新历史纪录,今天再次达到40.9℃。

“热死人”不是开玩笑! 多地有人因热射病死亡 进入7月以来,多地开启了“蒸烤模式”,也出现了热射病死亡病例。 7月10日,四川大学华西医院连续收治了3名热射病转诊病人,其中一人因病情严重,多器官衰竭,在转诊至华西医院时发生呼吸心脏骤停,虽经全力抢救,但最终不幸去世。 7月6日,一名49岁的男性患者被送往浙江丽水市中心医院,他在车间工作时突然昏倒,入院时体温40.7℃。经检查,该患者多脏器功能衰竭并伴有弥散性血管内凝血,经过31个小时抢救,于8日凌晨去世。 ·什么是热射病? 据报道,热射病就是最危险、最严重的中暑,会导致中枢神经系统、肌肉组织、凝血功能、肝肾功能、呼吸功能、心血管功能等全身性问题,极易引发多器官衰竭。 医生表示,热射病的死亡率能达到70%-80%。主要表现是体温高,一般核心温度都会超过40℃,同时会出现意识不清、晕厥、幻觉、甚至抽搐。 ·为什么会得热射病? 同济大学医学院、同济大学附属东方医院刘中民教授教授解释,一方面是产热过多:主要见于进行重体力劳动、运动、军训等活动的人群。饮酒、甲亢等因素也会导致机体产热增加。同时, 获取热量过多:环境温度过度升高,通风不良等因素作用下,人体的体温调节功能不能及时进行散热,散热量小于热获取量,会导致机体获取热量增多。第三个原因就是人体散热存在障碍。 ·哪些人群容易出现热射病? 刘中民教授解释,热射病主要分为以下两种:一种是劳力性热射病:多见于健康年轻人,常在重体力劳动、运动及军训时发病,主要表现为高热、抽搐、昏迷、心率增快。 另外一种是非劳力型热射病:多见于老年人、儿童以及居住条件差者。患者早期可出现意识障碍、行为异常(谵妄) 、癫痫发作,继而出现高热、昏迷、皮肤干热无汗、瞳孔缩小、血压降低、心律失常、呼吸急促等。若得不到及时救治可在24小时内死亡。

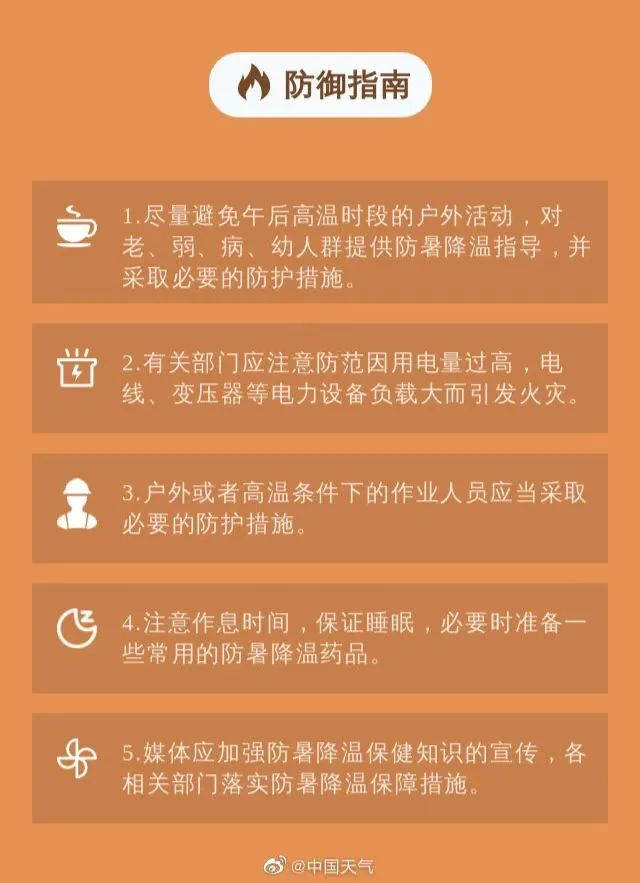

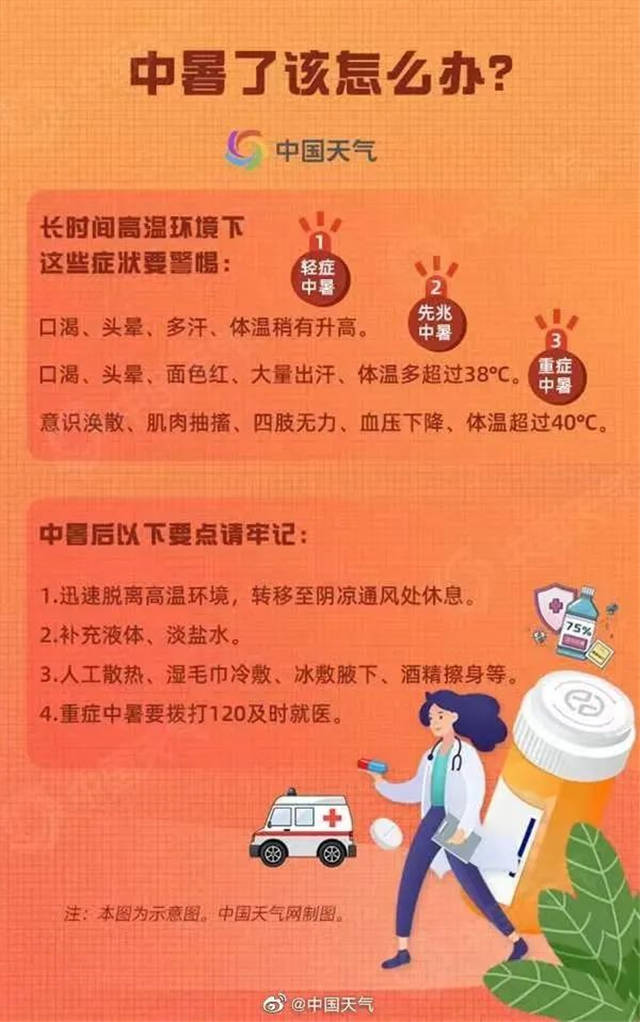

一旦重度中暑 应立即送往附近的医院进行抢救 ·如果发生热射病应如何救助? 如果发生热射病,应第一时间将中暑者迅速转移至阴凉通风处,让其平卧,松开或脱下衣服。使用电风扇、空调,并按摩中暑者四肢及躯干,促进循环散热。将冰袋置于中暑者额头、脖子两侧(两侧颈动脉处)及两侧腹股沟区;凉水擦洗全身,有条件的可以在凉水中加入少量酒精以促进蒸发散热。体温降至38℃后,可适当放缓或停止降温。若中暑者神智尚可,可给予适量冰淡盐水及清凉饮料以补充水分和盐。 “对已发生昏迷、抽搐等症状的重度中暑者,应立即送往附近的医院进行抢救。运送过程中注意为中暑者遮阴,并保持冰袋等降温措施。若中暑者出现心跳呼吸停止,应立即行心肺复苏。若现场无人能做心肺复苏,应大声向周围呼救,并及时拨打120。”刘中民教授提醒。 ·牢记这些防暑降温小知识↓

40℃的高温 对核酸采样工作者而言 防护设备是“安全罩” 更是“汗蒸房” 高温下的他们 手被汗水“泡”得满是皱纹 眼睛流进汗珠只能用力眨 坐着采样像个“生煎包” …… · 9:00 · 结束采样后拥有布满皱褶的手 上周六上午9点,户外气温显示已达36度,知了在树上奋力地叫唤,在瑞虹新城铭庭四期6号楼点位的核酸采样亭里,身穿防护服,戴着面罩、N95口罩、手套等全套装备的金真已经上岗一小时。他和新婚妻子组成夫妻档,妻子扫码,他采样,在周末的上午完成了居民200多管的核酸采样。

核酸亭前的队伍始终维持在二三十人,由于已是“熟练工”,原本需要2人完成的工作量,金真一人就能完成。手消,接过采样管拧开管盖,拆开采样棒给居民采样,折管,放进采样管,拧紧管盖。2小时里,他重复了无数次这套动作。 在6月下旬拥有了核酸采样亭后,金真感叹“幸福很多。”室内装有空调,温度显示21度,虽然金真就坐在空调下,但防护服犹如“隔绝器”,隔绝了阵阵冷风,也将汗闷在防护服里,上岗15分钟后,金真感觉全身的汗不断地往下滴。坐得越久,热气会顺着两个孔往检测亭里钻,伸出两孔外进行核酸采样的双手最能感觉热浪的“侵袭”。

等任务完成,透过面罩都能看到金真的额头已经发红,脸上刻着深深的口罩勒痕,汗顺着脸颊直往脖子里钻,白色T恤全被汗水浸湿,贴在身上。因为防护所需,他在手上戴了好几层一次性手套,当脱下最后一层手套时甩出了很多汗水,而被汗水浸泡了2小时的手掌也布满了皱褶,他笑言:“以前只在新闻里看到布满皱纹的手,没想到自己也有了这样一双手。”回到居委会后,他一口气灌下一瓶500毫升的矿泉水。

· 13:00 · 汗水流进眼睛只能用力眨眼 这个暑假对00后眭莹冰来说,和战高温分不开。从上周开始,这名上海师范大学科学教育专业的学生就成了核酸点位的志愿者,奔走在长宁区华阳路街道辖区内几个点位间,承担扫码员的工作。 7月11日13:00,在长宁路上的兆丰广场核酸采样点位前已经排起了二三十人的队伍,等待着13:00-16:00的采样。

戴上防护帽、面屏、手套,穿上“小蓝”的眭莹冰坐进了四面通风的蓝棚,为每一位前来的市民扫验核酸码,不同人员扫的码并不相同,如保供人员需要扫通行证,刚从隔离点回来的人员要扫健康云的绿码,眭莹冰很注意和不同人的沟通语气,“炎热的天气可能会让一些人的脾气变得暴躁,有问题我都会尽力做好解释。”

每隔一段时间,眭莹冰都会在扫码间隙拿起身旁桌上的酒精喷雾对着双手进行喷洒,既是手消,而酒精带来的清凉感,也会透过一次性手套“传送”进手心,感受到一丝丝冰凉。15分钟后,眭莹冰的脸开始发红,细密的汗水从额头上渗了出来,排队做核酸的一位阿姨看着小姑娘感叹:“应该给你们装台风扇,太热了。”汗流得多,有时候汗珠直接流进了眼睛里却不能揉,她只能靠用力眨眼睛来缓解,眼睛又干又痛,感觉每天都在练“眨眼功”。

早在4月封控时,眭莹冰就报名志愿者在社区承担扫码工作,渐渐的周围邻居都知道小区核酸点位的扫码“大白”是00后妹妹,每一句谢谢和鼓励都暖了眭莹冰的心,志愿服务让她深深感到帮助他人是件开心的事,也很值得,“00后也逐渐成为社会的中坚力量,我将这次志愿服务当社会实践来做,也是积累与人相处的社会经验。” 本周,眭莹冰将抽空参加核酸采样志愿者的培训,若能顺利通过考核,以后她就是核酸采样志愿者了。

15:00 坐着采样感觉自己像个“生煎包” 14:30 ,暑气正甚,热浪让人有些喘不过气。核酸采样志愿者胡全珍和她的搭档、大学生志愿者钱珏按时来到位于金山区枫泾镇枫湾路菜市场的常态化核酸采样工作站,他们又将面临工作中最热的半小时,“最热的时候是刚到采样工作站做准备工作的时候。”半小时内,他们要穿戴好防护服,准备好采样器材,布置好采样工作站,在15:00准时开放工作站,为市民提供采样服务。 经过一个中午的阳光炙烤,临时搭建的集装箱式工作站仿佛正在运转着的烤箱,令人难以接近,“甚至连门把手都被太阳晒得滚烫。” 胡全珍刚打开工作站的大门,滚滚热浪迎面扑来。两人顶着热气进入工作站,负责采样的胡全珍需要穿戴好防护6件套:一件隔离服、两副手套、一顶手术帽、一双鞋套、一副面罩、一只N95口罩。刚穿戴整齐的胡全珍脸上已布满了细细密密的汗珠,戴着口罩的脸颊也已微微泛红,“防护服把空调吹出来的冷气都隔在了外面,即使温度开到最低,身上还是闷热的,坐在椅子上感觉自己像个‘生煎包’。”

在枫泾吉买盛超市附近的核酸采样工作站,时间到了20:00,志愿者蒋然依结束了当天的志愿服务。完成工作后,强忍着口渴的她立马给自己灌了一大瓶水,“防护服穿脱很费时,所以采样期间既不能喝水,也不能上厕所。”经过3小时的连续采样,汗水在防护服里不断蒸腾,早已口干舌燥,唯一能润润嘴唇的是凝聚在口罩里的汗水。

每次社区要进行核酸“大筛”,枫泾镇社区医院的于英都会参与。最近参与核酸采样任务时,她只敢穿黑色衣服,“因为前一次采样穿的是粉色衣服,任务完成后脱下防护服,衣服都成透明的了。”但此次虽然是黑色的衣服,腰间却还依然看得到湿透的边界线,于英的脸颊和双手,则有一道道明显的勒痕。

高温酷暑,热浪灼人 每一位“大白”“小蓝” 都在经历“烤验”,也在坚守

作者:青年报·青春上海记者 周胜洁 顾金华 图:青年报·青春上海记者 常鑫 制图:贾英华 部分来源:上海天气、解放日报 整合:贝塔 责任编辑:陈思焙 校审:姚佳森 终审:许晔婷

|