|

英雄城市培育英雄儿女,英雄儿女铸造英雄城市。在喜迎党的二十大胜利召开之际,上海话剧艺术中心制作的大型话剧《英雄儿女》于10月6日晚在中国共产党的诞生地上海正式迎来首演。当晚,上海话剧艺术中心艺术剧院内坐满观众,其中不乏许多带着青少年前来接受爱国主义教育的家长,也有不少青年观众为该剧专程而来。这部作品无疑成为青少年爱国主义教育的重要一课。

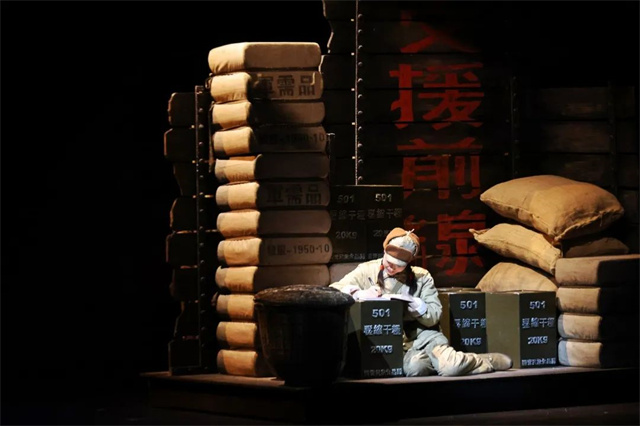

“阿芳,你还好吗?爸爸好吗?好久没给家里写信了。在报上看到上海国庆一周年游园会,好热闹,真想上海啊……现在,我正在火车上给你写信,班长说,可以往家里寄信了,大家也终于知道了,我们要去朝鲜!” 在轰隆隆的火车鸣笛声中,一位中国人民志愿军战士正在奔赴前线的火车上,书写着一封家书。他叫王成,是千万抗美援朝战士的一员,是两万深入战火的上海青年的缩影,是义无反顾走上战场保家卫国的英雄,也是心中记挂亲人的普通中华儿女。大型话剧《英雄儿女》在此篇章中徐徐拉开了帷幕。 来自静安区科技学校五年级的何同学告诉青年报·青春上海记者: 通过话剧形式看到枪林弹雨,了解到抗美援朝这段历史,比在电影中看到的更加震撼。这部戏中,我印象最深刻的一句话就是:如果这场仗迟早是要打的,我们这一代打了,下一代就不用打了。说明我们今天的幸福生活都是革命先辈用鲜血换来的。戏中最让我印象深刻的场面,就是主人公王成牺牲后,无名高地插上红旗,大雪飞舞,天空和雪花被鲜血染成了红色。这些情节被我深深地记在了脑海中。

和青少年的具象思维相比,青年观众则在历史大事件中、与剧中人物的情感链接中找到了更多共鸣。一位走出剧场的年轻观众说道:

当年这些投身抗美援朝的青年,其实和我年龄相仿,却能奋不顾身地在祖国需要处、人民需要时走上战场,发扬了大无畏的革命英雄主义精神,十分令人钦佩。“为了胜利,向我开炮!”现在听到这句话时,依然让人热血沸腾。

胸怀丘壑,心亦有家 “上海——英雄城市”是话剧《英雄儿女》的主题。在中共上海市委宣传部的关心下,大型话剧《英雄儿女》由上海市退役军人事务局和上海警备区政治工作局指导,上海话剧艺术中心、上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)、上海市拥军优属基金会联合出品。该剧根据巴金小说《团圆》以及长春电影制片厂拍摄的同名电影重新创作改编,讲述上海籍志愿军战士王成、王芳兄妹相继奔赴抗美援朝战场英勇战斗,王成壮烈牺牲后,王芳在战场上与养父王复标、生父王文清重逢和团圆的故事。相较原著小说于电影,话剧《英雄儿女》侧重展示人物的情感,他们有君子之义,有友人之情,眼里是前线的烽火连绵,心中是华夏的千里江山和这厚土之上的千万黎民。

剧中英雄王成手握爆破筒纵身跃入敌群的雄姿部分取材于新中国第一位特等功臣和特级战斗英雄杨根思英雄事迹,杨根思生前的连队就是现在的中国人民解放军济南军区第20集团军机步58旅,本剧的技术设计许金佳就曾是该旅的一名军人,退伍后转业至上海话剧艺术中心成为一名技术设计。在话剧《英雄儿女》的创作过程中,他谨记“杨根思三不相信精神”——不相信有完成不了任务、不相信有克服不了困难、不相信有战胜不了敌人,面对诸多难题迎面而上,为舞台的最终呈现贡献了自己的力量。 编剧喻荣军在创作札记中写道: 今天我们赞美英雄,不仅仅是为了缅怀当年他们的事迹,更是为了弘扬英雄精神,从他们的身上汲取力量,更好地学习和生活。我们如今安宁的生活来之不易,它需要我们每一个人的精心呵护、珍惜和热爱。这就是再次创作《英雄儿女》的意义所在。

王成牺牲前曾向世界喊出了中国军人的最强音:“为了胜利,向我开炮!”这声震吼穿越了历史的时空响彻至今,字字铿锵、振聋发聩;每当《英雄赞歌》的旋律响起更是唱出了中国人民对于英雄的褒扬和深情,感染和鼓舞着一代又一代的中华儿女。“烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听……”导演希望王芳这一角色能唱出歌曲浓厚的底蕴,饰演者贺梦洁进组之初就在声乐指导汤爱民的指引下改变发声方式,反复练习,在演出最后将这耳熟能详的曲调唱进了每一位观众的心里。

历时两个月的高强度排练,不仅改变了“王芳”的唱腔,每一位剧组青年演员的精神面貌也发生了截然不同的转变。”男演员前期排练以军训为主,如何拿枪、卧倒、在坑道中如何行进等,饰演文工团的女演员恶补快板、京韵大鼓、朝鲜族长鼓舞等,再经由党课、导演胡宗琪讲戏抠戏、中心文工团老兵亲身回忆、观看第九批在韩志愿军烈士遗骸交接仪式,他们一点点将记忆深处的英雄重新唤醒、立于舞台。 与此同时,他们也经历了一场重燃家国情怀与艺术初心的精神洗礼,力求为观众呈现一个个年轻军人的血性。这些演员里大多是20岁左右的年轻人,和当时参加抗美援朝大批军人同龄,王成的扮演者刘炫锐30出头,也被导演要求“脚步不要太重,台词慢慢说”以演出少年感。“少年强则国强”,中华少年是什么样的?是跨越时代、历经岁月变迁后,他们眼里始终不变的光。

英雄精神,星火燎原 “如果这场仗迟早是要打的,我们这一代打了,下一代就不用打了。”剧中政委王文清的一句话映照出了前线军人的决心。他们怀着必胜的信念走上战场,虽然胜利的道路并不平坦,战场充满着未知。但当新中国面临着外部侵略的严重威胁时,他们依然以大无畏的英雄气概,毅然承担起保家卫国、保卫和平的历史重任。 英雄城市上海和英雄的上海人民轰轰烈烈地投入到这段波澜壮阔的历史,在抗美援朝战争中,上海提出“要人有人,要钱有钱,要物资有物资,要什么有什么”,1.8万多上海青年参加志愿军,其中1683人牺牲在朝鲜。与240余万志愿军战士一道奔赴朝鲜战场的还有来自上海的800多名医护人员,1200多名司机,4300多名铁路工人。在1951年6月至1952年5月的一年时间里,上海捐献款项达8491亿余元(人民币旧币),折合战斗机566架,占全国总捐献飞机数量(3700架)的15.3%。除此之外,还有不计其数的军用物资被源源不断送往朝鲜前线。就像这些老照片中记载的那样,成千上万的上海人闪耀着平凡英雄的光辉。伟大的抗美援朝精神,激励着话剧《英雄儿女》的每一位创作者。2022年剧组青年演员复刻老照片“拍新如旧”,跨越时空与相隔70年的同龄人进行对话。

话剧《英雄儿女》不仅有剧组成员的倾力付出,每一位参与该剧文艺工作者都在通过自己的专业履行使命。《英雄儿女》在开票时发布了一则演出市场少有的“赠票”规则:中国人民志愿军老战士可通过电话预约享每人2张《英雄儿女》演出赠票,上海话剧艺术中心离休干部、中国人民志愿军老战士宋光华同志作为代表受赠了该剧的第一张演出票。在演出后,还计划组织未成年人走近舞台听讲这个震撼人心的英雄故事,了解这段气势磅礴的英雄历史。 尽管时间紧、任务重,上海话剧艺术中心全力推动话剧《英雄儿女》的创作演出,力争打造一部弘扬伟大抗美援朝精神、体现上海英雄城市特质、经得起历史检验的经典红色主题剧目,将革命先烈的精神发扬光大,为上海这座英雄城市和英雄人民、为我们所处的这个伟大时代,再次唱响《英雄赞歌》。

· 青年时评 ·

读懂英雄,读懂初心之城的铮铮铁骨 青年报·青春上海记者 冷梅 “烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听,侧耳听。晴天响雷敲金鼓,大海扬波作和声,人民战士驱虎豹,舍生忘死保和平……”10月6日晚,《英雄赞歌》中熟悉的旋律在上海话剧艺术中心再次响起,大型话剧《英雄儿女》在中国共产党的诞生地上海正式迎来首演。跟随故事主人公王成与王芳兄妹,在抗美援朝的战场上抛头颅、洒热血,不少年轻观众在现场潸然泪下。 前方战场上的英雄们说:“我们的身后就是祖国,为了祖国人民的和平,我们不能后退一步!”这种血性令敌人胆寒,让天地动容。看完演出后,一位上海小学生把这些情节深深刻在脑海中。“‘如果这场仗迟早是要打的,我们这一代打了,下一代就不用打了。’这句话让我印象深刻,说明我们今天的幸福生活都是革命先辈用鲜血换来的。”戏中让他印象最为深刻的场面,就是主人公王成牺牲后,无名高地上红旗飞扬,大雪飞舞,天空和雪花被鲜血染成了红色。这一场景贴切呼应了《英雄赞歌》中“为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它;为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花。” 天地英雄气,千秋尚凛然。这正是一部红色经典作品在当代的意义。以鲜活的表现手段实现艺术价值再造,以深入浅出的方式,让当代的青少年理解什么是革命英雄主义,理解中华民族精神内核之源泉;把“中华民族如何走到今天,靠什么屹立于世界民族之林”的红色基因、英雄精神重新唤醒,再现于舞台之上;更要把一颗爱国的种子嵌入青少年的心灵深处,砥砺强国之志、实践报国之行。 话剧《英雄儿女》中大多数年轻演员也和当年的志愿军将士年龄相仿。排练中,他们常常止不住落泪,无数次被英雄的精神所感动。通过军训、党课学习、听老兵亲身回忆往事等方式,这群当代青年经历了一场重燃家国情怀与艺术初心的精神洗礼。他们同时了解到,英雄城市上海和英雄的上海人民当年是如何轰轰烈烈地投入到这段波澜壮阔的历史,成千上万的上海人在抗美援朝时期闪耀着平凡英雄的光辉。 红色经典作品不断闪耀申城,才能赓续红色血脉,绽放时代新花。伟大的抗美援朝精神,激励着话剧《英雄儿女》的每一位创作者。《英雄儿女》中最经典的一句台词:“为了胜利,向我开炮!”在剧场中久久回荡,唤起的正是一代代中华儿女的铮铮铁骨和刚正血性。

作者:青年报·青春上海记者 冷梅/文 施剑平/图、视频 见习编辑:杨昊霖 校审:姚佳森 终审:许晔婷

|