|

一张薄薄的纸 为何会成为链接古今 沟通文明的重要载体?

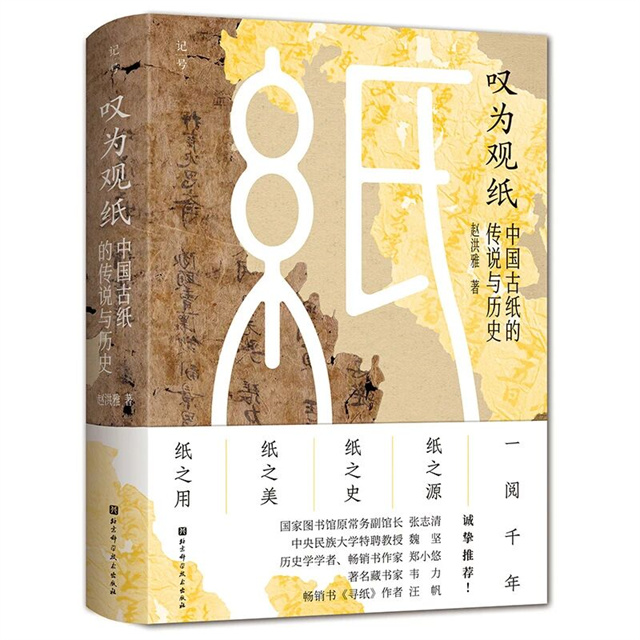

国家图书馆副研究馆员赵洪雅 在新作《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》中 透过考古发现和史料辨析 揭示了纸张如何从不起眼的“絮渣” 发展成壮观的“纸世界” 进而走向全世界 这不仅是技术的演进 更是一部 承载人类情感与信仰的精神史诗

纸张原是丝织品? 1957年,陕西西安灞桥镇一处西汉墓中出土了压于铜镜下的88片纸状残片,被称为“灞桥纸”。由于考古学家将墓葬的年份定在西汉中期,这意味着灞桥纸在东汉蔡伦发明造纸术之前已经问世,早于“蔡侯纸”。 之后,甘肃居延、陕西扶风、甘肃敦煌等地也陆续出土了年代早于蔡伦造纸时期的古纸。 难道“蔡伦造纸”的传统叙事有误,造纸术的起源还得往前推?学界对此争论不休。

这些出土的古纸上均无字迹,多用作包裹或衬垫,不用来写字,那还能叫纸吗?赵洪雅指出,“纸”最初实指质地较差的丝质品。《说文解字》中将“纸”解释为“絮一苫也”,即漂洗丝絮过程中形成的絮渣薄片。 更重要的是,先民发现在漂洗时出现的絮渣成型后可以使用,而絮渣含有丝麻,这为造纸术的诞生提供了重要启发。灞桥纸、金关纸等出土物仅就材质而言已经与后世的纸张非常接近,只不过因其初衷和工艺还不能用于书写而已。 “这提示我们:第一,不要从古书里一看到‘纸’字,就望文生义理解成今天的纸。第二,也不能因为古纸上没有字,就断定它不算纸。”赵洪雅说。保守地说,最迟至西汉中后期,我国就已经有了植物纤维纸的雏形。到了东汉蔡伦的时代,植物纤维纸就跨入了新的纪元。

赵洪雅

为什么蔡伦仍是“鼻祖”? 在纸张普及之前,竹木简是主要书写材料。竹木简原材料易获取,价格便宜,制作工艺简单,书写流畅,方便携带和保存,但缺陷也很明显,就是积累多了以后极其沉重。据《史记》记载,秦始皇非常勤政,每天审阅的文件重达上百斤,得用车运。这对保存和查阅都是不利的。 竹木简之外还有帛书,其但材质是由蚕丝制成的缣帛,因价格昂贵,只有权贵才用得起。这给纸张的崛起留出了空间。

赵洪雅(右二)拜访纸史研究专家李玉华(左二)和中国制浆造纸研究院高级工程师张忍之(左一),了解造纸工艺。

东汉时,邓皇后崇尚节俭,因缣帛贵、竹简重,命蔡伦改进书写材料。蔡伦以漂絮法为基础,加入树皮、破布、渔网等拓宽原料,提升工艺,造出表面光滑、宜于书写的“蔡侯纸”。 “最重要的是,因为蔡伦的改造,造纸业从纺织业独立出来,有了自身独有的制造目的和使用需求。”赵洪雅总结道。从这个角度将蔡伦定位为中国造纸业的鼻祖,属于实至名归。

蔚为大观的“纸世界” “蔡侯纸”问世后,并未迅速替代竹木简,尤其官方文书仍长期沿用竹简。因诏书需层层下发至千百郡县,竹简可编连保存,纸张则难以系统管理。 竹木简彻底退出历史舞台,历经了从东汉、三国到魏晋南北朝的漫长岁月,长达数百年之久。其间,人们“竹纸并用”,并且形成了某种分工——写普通的信件、书籍,主要用纸,包括账簿、户籍、名册在内的政府文件则多用竹木简。

纸的形态和作用在历史上不断变化。图为制伞师在为油纸伞上桐油。

魏晋南北朝时期,战乱导致大量简牍损毁,纸张逐渐普及。到隋唐时,纸已成为主流书写材料。唐代麻纸工艺精湛,宣纸亦兴起于此时,深受士人青睐。

纸扎技艺源远流长。图为一位匠人在制作花灯。

唐宋时期,造纸原料增多、技术提升,纸张成本下降,用途扩展至纸窗、纸帐、纸扇乃至纸钱、纸钞等领域,真正走入民间。同时,中国造纸术经多种途径传至日本、朝鲜、东南亚及欧洲,深刻推动人类文明进程。

游客挑选用宣纸制作的文创产品。

Q:读您的《叹为观纸》可以感到,您的目光不局限于书写用纸,而是涉及各种纸,而且深入到背后的文化心理。您对丧葬用纸的研究就很有意思。 A:从考古学和民俗学角度来说,历史上各种丧葬用纸所展现的功能性,可能远比今人想象的更多元、更复杂。我曾在徽州文书里找到一份有意思的“购房合同”,交易双方竟然都不是现世的活人——买房的“方母吴氏”,已经故去;卖方更玄幻,是中国传统神话中的天神东王公与西王母。这份房契不仅模仿现实世界中的契约文书,煞有其事地写明了标的物的位置、范围和价格,还在末尾申明:“倘若妖魔鬼怪、魑魅魍魉奏到泰山门下、女(玉)青案前发落,恐口无凭,立此断骨出卖五彩三间灵屋契文存照。”可见在中国古人的世界观中,白纸黑字的纸质凭证即便拿到阴曹地府,也是可以作为法律凭证的。纸张因此也具有了某种沟通神凡的特性。 Q:相比古代西方的莎草纸、羊皮纸,中国的纸有什么特点,为什么能传承上千年? A:莎草纸和羊皮纸只是在物理上改变了纤维的原始形态,并没有使纤维产生复杂的化学变化,从这一角度而言,它们虽是书写载体,但并不是“纸”。莎草纸脆裂易折,羊皮纸价格昂贵,从质地和成本而言,也不可与中国发明的植物纤维纸同日而语。这也是为何纸张能够在世界范围内脱颖而出,成为通用的书写载体的原因。 Q:请介绍一下古纸研究的现状。 A:随着出土古纸样本的增多、科学检验技术的进步和国际学术交流的日益频繁,中、外纸史研究取得了突飞猛进的发展。在传统的史学、文献学和考古学基础上,新近研究又将古文字学、统计学乃至田野考察等科研方法融入其中,加之显微分析、纤维鉴别等技术手段的辅助,使20世纪纸史研究的视野显著拓展,并一定程度上革新了部分旧有的学术结论,学术气象随之焕然一新。我创作这本书时,在全面吸收既往学术成果的基础上,尽可能将新的科研论断呈现给读者。我还把一些考古发现的精彩故事融入其中,希望能在繁冗的“故纸堆”中,将最鲜亮、精彩和动人心弦的故事呈现给读者。

作者:青年报·青春上海记者 唐骋华 责任编辑:杨昊霖 校审:姚佳森 终审:沈蔚

|