|

2月10日 据长安街知事报道 现在在浏览器输入ai.com 可以直接定向至DeepSeek官网

根据域名信息服务平台的公开数据 ai.com域名注册于1993年 有效期直至2031年5月 注册地是吉隆坡 据了解,ai.com域名的定位 被视作前沿AI的象征 此前这一域名曾长期被定位到 ChatGPT和马斯克的xAI官网 对此,网友纷纷点赞: “它值得”

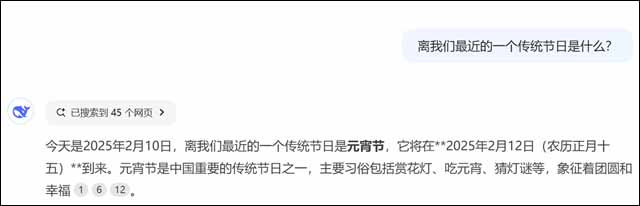

随着DeepSeek火遍全球 其应用场景也在不断扩展 比如在过节这个“赛道”上 DeepSeek也是遥遥领先

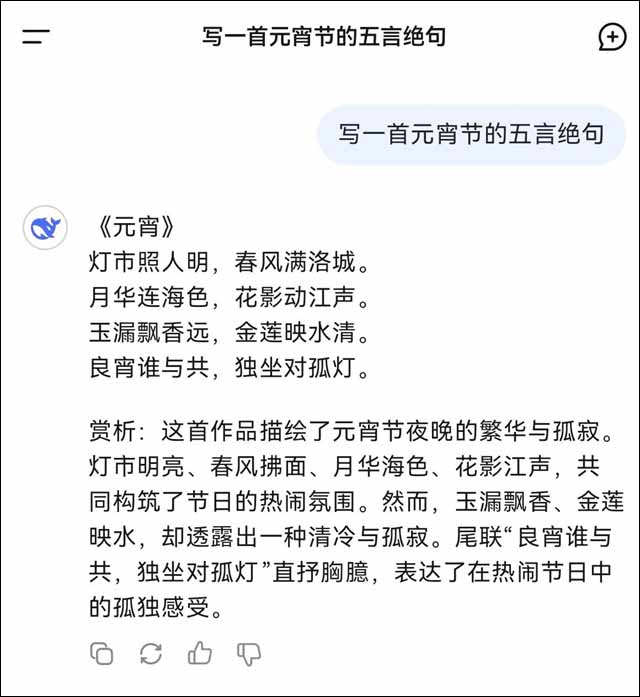

自古元宵节都要作诗 只是今人与诗词文化已经相隔甚远 所以我们也可以让DeepSeek来帮忙

仔细一看 这首信手拈来的短诗 还附了一篇“赏析” 不忘自己夸自己 (显得相当自恋) 不过,当青年报·青春上海记者

将此作品发给一些文学评论家看 他们大多拍案叫绝 文学评论人郭庆红告诉记者 这首诗有独属元宵节的各种意象 也有情感上的升华 很有点“遍插茱萸少一人”的孤寂 一些细微的地方也都考虑到了 比如第二句“月华”对“花影” 有意将“花”写成“华” 避免了重复

由此来看 迅速成长的人工智能 是否可以承担起主要的文学创作任务?

人工智能 从“辅助工具”变身“主导角色”? 网友忙着在元宵节用DeepSeek写诗,其实作家在创作时使用人工智能早已不是秘密。上海著名作家小白就曾直言,他很早就用人工智能来帮助自己写作了。几年前一家写作公司曾请他写一部中篇小说的两个章节,“我先由人工智能生成段落,再从中挑选一些词句来进行加工创作,结果3000多字的内容,我搞了两三天。如果我自己写,可能几个小时就完成了。” 而经过不断训练和迭代的DeepSeek,创作能力大大提升。小白告诉记者,现在的人工智能已经不是简单地帮作家完成繁杂琐碎的创作任务,有时它会给作家更多的启发。“我们人类思考一个问题,有时只能达到三到四层,而人工智能可以达到七到八层,它想得比我们深,也可以给我们更多的灵感。”

去年5月,华东师范大学王峰教授团队就用人工智能创作了一部百万字的小说《天命使徒》,这部作品也被认为是人类历史上第一部主要由人工智能完成的长篇小说,因为论工作量,人工智能占了70%,工作人员只占了30%,人工智能已经成为这部小说创作的主力。

事实上,人工智能在文学创作上的不断“开窍”,也让一些业内专家产生忧虑,就文学创作这件事来说,人工智能正在从“辅助工具”变身“主导角色”,作家创作和人工智能的“边界感”也在消失。也就是说,未来一些以作家名义发表的作品,很有可能就是人工智能创作的,而且读者根本区分不出来。有人担心,这种“边界感”的消失,正是作家文学创作消失的开始。

专家:人类不会被人工智能超越 这几天,王峰教授也密切地关注着DeepSeek在文学创作上的各种惊艳呈现。王峰对记者说,他认为人工智能还没有超过人类,而且未来应该也只是不断“逼近”,而不会超越。 “未来的文学创作,百分之七八十的工作都让人工智能来做,这一点毋庸置疑,剩下的百分之二三十就是人类的创意,就是人类怎么给人工一个线索,怎么建立一个框架。”在王峰看来,未来人工智能会止步的地方,就是属于人类的创意,人工智能再强,也不可能像人类作者一样把握得具有独特性。这也是人类最为珍视的东西。 就像在《天命使徒》的创作过程中,王峰团队向大模型输入了两三千条影响作品走向的提示词目,每个词目大概有五六百字。这些提示词目便是“创意”,决定了作品的走向。正是基于这样的一种判断,王峰认为没有必要对这种“边界感”进行甄别,也不要担心有作家会用人工智能“偷懒”。在大家都可以使用人工智能的前提下,文学作品最终拼的还是创意,是来自作家本人的创意,没有一个负责任的写作者会放弃自己这一点最可珍视的东西。

看过了人工智能描绘的元宵节 不妨也和团团一起品鉴 古人笔下的元宵节吧~

辛弃疾《青玉案•元夕》词:“凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。” 刘过《望江南 •元宵》词:“元宵景,天气正融融。” 卢照邻《十五夜观灯》诗:“缛彩遥分地,繁光远缀天。” 元好问《京都元夕》诗:“袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。” 唐寅《元宵》诗:“春到人间人似玉,灯烧月下月如银。” 崔液《上元夜》诗:“谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来?”

作者:青年报·青春上海记者 郦亮 部分来源:央视新闻、长安街知事、辞海App 责任编辑:赫兹 校审:林桂人 终审:神小丢

|