|

“奉贤”名字的由来 你知道吗? “敬奉贤人,见贤思齐” 相传春秋时期 孔子唯一的南方弟子言偃 曾来此传道讲学 为纪念这位贤人 在设县时便取名为“奉贤”

奉贤依江海而兴 拥有近5000年的文明史 是上海最早的冈身成陆推进地带 最早的良渚文化繁衍地域之一 也是最早的儒家道启东南策源地区 更是上海江南文化、海洋文明 最厚重的发端地之一

在遥远的4000年前,奉贤先民 是如何在柘林、江海和浦秀等地 刀耕火种、繁衍生息的? 请看——

1 柘林遗址 重现5000年前的冈身薪火 奉贤南拥杭州湾,北枕黄浦江 早在距今约四五千年前 境内西部地区已有先民 在海边开拓生息 良渚文化、马桥文化、吴越文化 在这片土地上薪火相传 襟江带海,尽享千年江海之利 人烟逐渐聚集,商业日益发展 奉贤这块土地开始走向繁荣 距今约5000年前,奉贤开始成陆并迎来了首批居民。目前,奉贤已经发现江海遗址、柘林遗址及浦秀村遗址等三处古文化遗址。 对这些遗址进行的科学考古发掘表明,奉贤至少在良渚文化晚期就已经存在人类活动。 这三处遗址均位于冈身遗迹之上,远古居民以冈身高地为居住之地,在此繁衍生息。

柘林遗址位置示意图 今上海西部有一条西北—东南走向的地下贝壳砂带,砂带比两侧地面稍高,古称“冈身”。其西界北起太仓,南经外冈、马桥至漕泾(金山东)以东;东界北起嘉定,中经南翔、莘庄、竹港,南至奉贤、柘林附近。冈身东西最宽处达10里,最窄4里,形成于距今七千年至四千年间,是上海境内最早海岸线标志物。

柘林遗址位于冈身的最南端,即奉贤区濒海的柘林镇冯桥村,1973年开挖河道时被发现,2017-2018年,上海市文物局组织地下文物埋藏区考古勘探,探明了遗址主体文化堆积。柘林遗址是一处新石器时代晚期至商周时代的古文化遗址,内含良渚文化、马桥文化、吴越文化三类文化遗存。

近日,奉贤区博物馆 对历史厅常设展内的 “冈身薪火”段展品进行了更新

据奉贤区博物馆馆长张雪松介绍 此次上新的展品主要来自 柘林遗址的最新考古发掘成果 有良渚文化时期的 石器、玉器、陶器 共计30件 “柘林遗址两次考古发掘成果以良渚文化晚期墓地的发现最为重要,墓葬随葬了大量精美文物,数量丰富,种类繁多,以成组陶器、玉石制品、骨角器以及刻符陶器等见长。

这些丰富的文物,为我们展现了良渚文化时期先民临海而居的基层聚落景象。观众们可通过展品了解新石器时代奉贤地区的文化面貌。”张雪松介绍道。 此外,张雪松还提到,柘林遗址的科学考古发掘成果还可以为我们提供古代的地理学、气象学和人类学相关的研究参考信息,发现古代天气给先民的生活居住带来的具体影响,了解先民的生活习惯、身体状况、平均寿命等等各种信息,还原当时的先民生活场景。

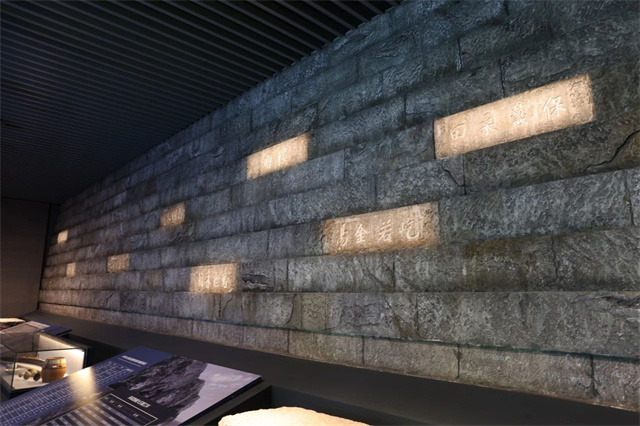

2 华亭海塘 见证先民平波安澜的生活 海塘,是古代沿海人民 在与海潮的斗争中 创建和发展起来的海堤工程体系 因其工程艰巨、构筑雄伟 堪与运河、长城比肩 一条条防潮大堤 犹如滨海长城护卫着沿海富饶的土地 和人民的生命财产 因此又被称为“海上长城” 奉贤地处杭州湾北岸,东连南汇,西接金山,区内陆地面积720.44平方公里,区域南境杭州湾沿海岸线31.6公里。漫长的海岸沿线时时受到急流汹涌潮水的威胁,历来潮患严重。奉贤海塘修筑启于唐宋,兴于明清,是江南海塘的重要组成部分,在中国海塘史上有着重要地位,至今保留着上海地区最长一段海塘—华亭东石塘。

奉贤华亭海塘是众多宝贵海塘遗址遗迹的重要代表,承载着上海奉贤沿海地区人民靠海、吃海、用海、思海的历史与文化,是沿海人民用智慧和力量与深邃的海洋和谐互动共存的见证。 据张雪松介绍,目前考古揭露出来的海塘长度约4.5公里,称之为华亭海塘奉贤段。“奉贤揭露的这一段是以石为骨,以土为肤的土包石海塘,所以我们现在看到的是它骨骼的部分。塘体的构造工艺也十分出色,由条石垒砌,并用铁榫、铁鞘扣连、油灰抿缝构筑而成。塘身非常稳固。”

“华亭海塘在抵御潮汐肆虐,稳固海岸线方面发挥了巨大作用。在修筑海塘之前,沿海岸线的土地一直在陷落。自从修建了华亭海塘之后,奉贤南部的土地不仅不再陷落,还成功向外延伸了。自此,当地老百姓方能安居乐业。”张雪松介绍说。

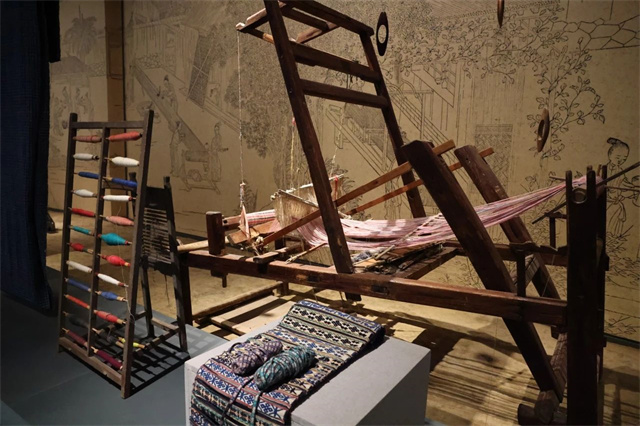

3 江南文化 构筑上海的文化底色 敬奉贤人的奉贤是儒学南下的产物 更是江南文化的重要发源地之一 2400多年来 奉贤人民不断传承和弘扬 言子儒学思想的核心内涵 形成了独具特色的“贤文化” 而奉贤区博物馆,则成为了“贤文化”与上海江南文化融合的缩影,这里展示着千年南上海厚重的人文底蕴和沧海桑田的时代变迁。 去年,博物馆举办了“奉海荣光——柘林遗址考古成果展”。“这是首个立足奉贤的考古发掘成果展,展示了奉贤地区史前考古文化特征,呈现了良渚文化时期奉贤先民的生活场景。这类展览对于新江南文化的阐释、新城文化特色的打造都起到了非常重要的作用。”张雪松在接受采访时如是说道。 张雪松认为,江南文化是上海红色文化、海派文化等多元文化的底色和摇篮,是上海文化发展的肥沃土壤。正是它和其他文化碰撞出的耀眼火花助力培育了上海海纳百川、大气谦和的文化属性和城市品格。

谈到未来,张雪松表示,博物馆将会继续着力挖掘和介绍本地文化,用科学的手段、实证的方法让本地文化站得住脚,同时,也将搭建好博物馆这个交流互通的平台,保持本土文化研究的深度,也要拓展其广度,让外部的优秀文化来到奉贤与观众见面。

作者:青年报·青春上海记者 刘秦春/文 郭容/图 部分来源:上海发布、奉贤文化旅游、奉贤区博物馆 制图:小琼 责任编辑:宝丁 校审:林桂人 终审:神小丢

|