|

你“恐婚恐育”吗? 你想谈恋爱却陷入“回形针情感” 宁找AI倾诉也不找父母吗? 你觉得自己的情感需求走向变了吗? 你是否会“抠抠搜搜花大钱” 在日常消费上追求更高的性价比 但在特定消费领域却“一掷千金” 愿意为情绪价值买单呢? ……

公众价值观念和社会心态的嬗变是中国社会变迁的重要面向,集中体现于以90后、00后为代表的青年一代。成长于国家、社会大发展背景下的90后、00后,正成为影响国家、社会前行的关键群体,成为中国下一个百年征程的生力军。同时,这一群体又正逢知识体系日趋完善、价值观塑造日趋成型、情感心理日趋成熟的关键时期,整体推动着中国社会的思想观念转型与代际价值观更替。 日前,复旦发展研究院传播与国家治理研究中心、复旦大学全球传播全媒体研究院、复旦大学价值认知传播与人机协同治理交叉学科团队与哔哩哔哩公共政策研究院联合发布《中国青年网民社会心态调查报告(2024)》。作为一项跨越十年(2014-2024)的大型社会态度调查,调查报告基于B站、豆瓣、知乎、微博、小红书、Soul App等六大青年网民聚集的互联网平台2014年至2024年的海量数据,聚焦精神文化需求、思想需求、情感需求、代际观念、婚姻观念、生育观念、消费观念、对外态度等关键指标,探索中国青年网民的认知变迁趋势。

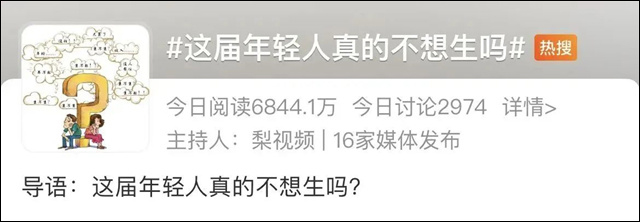

今起,青年报·青春上海 将陆续聚焦6份相关调查报告 通过观察青年和专家访谈 一同深度解码当代青年人的社会心态 首期聚焦十年间 年轻人的婚育观发生的那些变化 “这届年轻人是不想结婚了吗?” “怎么没人生孩子了?” 最近几年,在社交媒体上 关于年轻人的婚恋观和生育观等话题 频频登上热榜

当下,90后、00后 是否真的像他人所猜测的那样 成为“恐婚恐育”的一代人? ↓↓↓

十年轨迹 恒温坚守与流变转向的审慎校准 伴随着中国社会变迁,价值观念的开放、进步与多元,青年一代的婚育观念发生了深刻变化。此次报告揭示,无论是在2013-2014年,还是在2023-2024年,青年网民对婚姻的态度都是慎重的。这是“恒温性”的一面,婚姻始终是青年网民关注的热点话题,他们将婚姻视为生命中需要审慎面对的经典命题。 婚姻是人生大事,一旦做出选择,就要承担起相应的义务与责任。青年网民往往从长远的角度规划、考虑婚姻,也普遍认同婚姻需要建立在共同的感情基础上,因此,十年前和十年后青年网民都无法认同出轨行为,忠诚、信任和平等始终是维系婚姻关系的重要纽带。 报告揭示出的“流变性”一面是指,十年间青年网民的结婚意愿、婚姻评价和对婚姻矛盾的关注点发生了变化。2013-2014年微博海量文本主要形成了三个主要的语义子网络,青年网民围绕“结婚是自然选择”“婚姻评价总体正面”“出轨是婚姻矛盾中的关注焦点”展开讨论。2023-2024年的微博海量文本呈现出四个主要的语义子网络,青年网民围绕“婚姻的非必需性”“婚姻的成本”“婚姻的负面公共事件”与“家暴等婚姻矛盾”展开讨论。

婚姻天平 责任砝码与自由选择的微妙权衡 报告揭示,2013-2014年青年网民讨论的主要议题围绕婚姻背后的人生选择。这一时期的青年网民认为,结婚是生命周期中必然会经历的人生节点。而在十年后的2023-2024年,“是否必须结婚”这一问题被越来越多地提及,结婚可能并不是人生的必选项。年轻人权衡着婚姻与其他人生选择之间的利弊得失,部分青年转而接受其他可替代婚姻的亲密关系形式。

“婚姻意味着责任” 青年报·青春上海记者采访了多位青年 几乎所有受访者都说出了同样的观点 这届年轻人在面对婚姻时 同样十分慎重 ▎殷老师——上海某高校职员,与女友稳定恋爱2年 “谈恋爱是两个人的事情,但是结婚就是两个家庭的事情了。如果走向婚姻,那么我们还得考虑住房问题,再加上我女朋友家不在上海,结婚后,她父母的养老问题如何解决,这也是我们双方都要考虑的。” ▎小杨——研二学生 “对我而言,找一个能让我幸福的人,我才会考虑和他发展下去。至于是否会结婚,对我来说其实并不重要。相比个人情感来说,我更看重事业上的发展。如果事业和婚姻都会消耗我很多精力,我会更倾向于和男朋友进行一段时间的同居,结婚的打算也可以暂时搁置。” ▎小王——毕业一年正在GAP中 “事业虽然也很重要,但事业和结婚并不冲突,结婚的前提还是要遇见一个同频的男生。但是如果遇不到的话,我可能宁愿晚点结婚,甚至是不结婚。毕竟感情才是婚姻的基础,婚姻并不是人生中一个必须完成的任务。” ▎小汪——研究生应届毕业生 “我认为婚姻还是自己人生中的‘必须项’。虽然我现在还没有男朋友,但我还是会憧憬结婚之后的生活,谁不想有属于自己的家呢?”

生育之问 责任共担与品质追求的精准衡量 报告数据显示,2013-2014年,青年网民主要围绕“拥抱‘单独二孩’政策”“做辣妈科学育儿”两个语义子网络展开讨论,普遍对生育持积极态度。2023-2024年,青年网民更多地将生育决策与现实压力相联系,主要围绕“生活压力叠加生育压力”“期盼更高效的生育鼓励政策和生育保障政策”两个语义网络展开。

对比发现 尽管十年间青年网民 对生育的态度和讨论焦点有所变化 但生育责任意识的加强 以及对高质量育儿的普遍接受 是贯穿始终的趋势 越来越多家庭 不仅关心如何顺利生下一个健康的孩子 还对孩子的成长环境和育儿方式 提出了更高要求 ▎殷老师——上海某高校职员,与女友稳定恋爱2年 “我的职业生涯刚刚起步,如果这个时候选择结婚、生育,那养孩子的开销可能会压得我喘不过气。从怀孕开始,就要不断地花钱。老婆要去哪里产检、怎么坐月子、出月子后谁来带孩子、要不要请育儿嫂……这些都是问题。”

虽然不少年轻人 在生育之前都会表现得很焦虑 但是当他们真的开始直面生育时 另一半的鼓励、双方父母的帮助 逐渐成熟的孕期、分娩 产后服务产业提供的专业服务 这些又给了他们底气 ▎小洁——怀孕七个月 “按照原计划,我打算等到自己27岁再考虑生孩子。当我检查后得知自己怀孕的时候,其实是有点烦躁的。我的父母、公婆都没有退休,一个人带孩子,我都不知道该怎么去面对。好在我的家人也考虑到了这一点,公公开始打听哪家月子中心服务质量比较有保障,老公开始着手准备胎教,爸爸妈妈也在变着法地哄我开心,甚至还主动买了我心仪已久的手机。” 小洁的经历并非个例。报告显示,青年网民在生育方面的责任意识显著增强,这使得生育演变成家庭需慎重考虑、反复权衡后做出决策的重要议题。这种现象也折射出年轻一代对健康、安全及科学生育的重视程度日益提高。 在2023-2024年,越来越多的父亲不仅在怀孕期积极参与,且在育儿过程中发挥了重要作用。这种变化反映了社会对育儿责任的重新分配,越来越多的家庭将育儿责任视为夫妻双方共同的使命。 与此同时,到了2023-2024年,伴随社会对育儿质量要求的提升,相关服务产业蓬勃发展,呈现出极大的扩展和多样化。专业化服务的普及,推动整个社会对高质量育儿的认同。高质量育儿从家庭内部的议题,发展为社会各界共同参与和支持的社会保障体系。青年网民亦期盼政府、企业和社会组织提供更多资源和服务,助力家庭实现优生优育的目标。

专家视角 赓续传统与时代之变的深度洞察 就青年网民的婚姻观与生育观变迁趋势,全国政协委员、华东师范大学老龄研究院执行院长吴瑞君教授直言,她的个人感受度与报告揭示的现象呈现出较高的吻合,特别是“恒温性”的一面,让她感受到中华传统优秀婚姻文化的基因滋养着一代代的年轻人。吴瑞君认为,随着社会的不断发展和变迁,年轻人的婚姻观也更加开放、包容和理性,对传统文化的创新性传承,不仅有助于推动婚姻文化的时代化发展,也有助于促进社会的和谐与稳定。 当下,这届年轻人对结婚意愿、婚姻评价和对婚姻矛盾的关注点发生变化,这在吴瑞君看来,正是社会的多元性、包容性和时代发展的折射。大家对婚姻矛盾的关注点,其实也会影响到结婚的意愿,婚姻的评价,这几方面是环环相扣,互为影响的。 吴瑞君认为,对育儿质量的高要求是社会进步的体现,反映了低生育率背景下代际价值观的变迁,要给予青年群体更多生育、养育的关心、支持和个性化的服务,并且延伸到更早一端的婚姻、交友恋爱上。“青年群体处于不同的成长发展阶段,面临的工作生活和家庭压力也不尽相同。一方面,整个社会要营造一种鼓励青年人积极向上、有意生育以及推动社会和谐发展的氛围,通过政策引导、社会协同和技术创新,加快构建积极生育支持的政策体系和良好的生育生态,另一方面,年轻人应当基于个体及家庭生命周期,并结合承担社会责任的视角,来审视并调整当下自我的婚恋和生育观。”吴瑞君建议。 对此,你是怎么看的?

作者:青年报·青春上海记者 刘昕璐、实习生 张振宇 制图:李肇 责任编辑:粟瑶 校审:姚佳森 终审:沈蔚

|