|

又是一年清明时 从“M19”到“崔海治”烈士墓 第一次清明节 有人为确定的“他”庄严祭扫

今年清明节前夕,复旦大学科技考古研究院文少卿课题组的几名老师和学生,再次回到山西吕梁,完成了一次特殊的祭扫。 一幅版画、一个音乐盒、一支钢笔,放在烈士墓前的小礼物也寄托着青年人无限的哀思与敬意。

从“M19”到“崔海治烈士” 一年前,在复旦大学科技考古研究院副教授文少卿的带领下,一支由5名青年教师及11名学生组成的考古队在方山南村对长眠此地的49名革命烈士进行系统发掘和分子考古鉴定。 故事,始于一场寻亲之旅(点此查看以往报道)。2022年底,祖籍山西省忻州市保德县崔家湾村的崔玉岐根据晋绥边区发放的《死难烈士家属纪念证》和晋绥野战军独立第二旅新兵营负责人王公太所写信件记载,至方山县峪口镇南村寻找其三叔崔海治烈士墓,由于年代久远,墓地已难寻踪迹。

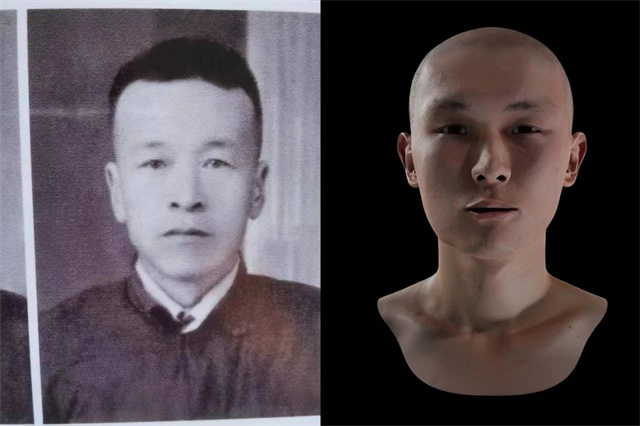

崔海治烈士复原像(右)与其哥哥照片(左)对比

崔玉岐口中的三叔崔海治是中国共产党党员,1947年1月在汾孝战役中负重伤,在医院救治无果,牺牲时年仅23岁。崔玉岐说,父亲临终前,特意嘱咐“一定要把你三叔找到,这是我的一桩心事啊”。退休后,崔玉岐便踏上了漫漫寻亲路只为找到这位素未谋面的三叔。 为了让烈士魂有所归,2023年1月,吕梁市退役军人事务局正式邀请复旦大学科技考古研究院文少卿课题组对方山县南山革命烈士进行系统发掘和分子考古鉴定。 “烈士鉴定是当代人文精神的回归,是对烈士家属精神上最大的慰藉。”在春寒料峭的3月,带着这份热腾腾的信念感,课题组从复旦大学集结出发。在接下来的六个月,他们经历了田野发掘、实验室研究两个阶段的工作。

复旦大学副教授文少卿在田野发掘现场

经过DNA比对,之后,课题组确认方山县烈士墓地M19个体即为崔玉岐的三叔崔海治烈士。经过漫漫的寻亲之旅,崔玉岐和三叔终于迎来了“团圆”。

为烈士们准备小礼物表达敬意 再次来到山西吕梁,文少卿、项目领队熊建雪和本科生代表洛桑塔杰前去祭扫,除了鲜花寄托哀思,他们各自还带去了一件诉说哀思和表达敬意的礼物。

文少卿带去的是一幅印刻复旦光华楼的版画。去年烈士纪念日之际,复旦大学光华楼志和堂向师生和公众展出当时科技考古的成果,集中展示复旦大学科研团队依靠学科融合和科技创新手段,对烈士遗骸进行分子考古鉴定及推动英烈DNA数据库建设、体质鉴定、生活状况复原、面貌复原等一系列原创性成果,讲述英烈故事,纪念和传承烈士精神。 “我们当时的展览就是在光华楼,我想,这个地标对烈士也是一种告慰。”文少卿说道。 同行的复旦大学科技考古研究院在站博士后熊建雪是一名心思细腻的女生,也是当时田野发掘的现场负责人,她带去的礼物是一个音乐盒。 “这次我们给49名烈士中年纪最小的烈士带了一个音乐盒,根据发掘,这名烈士大概14-15岁,在现在也就是一个初中生。而在他们那个年代,这名小战士从小听到的更多的是枪炮声,我希望,能让他们听到一些不一样的声音,感受一下现在同龄人的生活是怎样的。”祭扫时,拧动音乐盒的发条,复旦校歌从这里悠然传出。

00后的洛桑塔杰是文博系的大四学生,去年因为要上课,他错过了烈士遗骸的“迁葬”仪式,这次来到吕梁晋绥军烈士陵园祭拜牺牲在方山县的烈士,弥补了他当时的遗憾。 此行,洛桑塔杰为王志荣烈士带的是一支复旦的钢笔。因为,当时他正巧负责王志荣烈士墓葬的发掘,他的墓葬里,发现了一枚刻有他名字的玉质印章和玉烟斗,“我猜测,王志荣烈士的文化水平比较高,钢笔这个礼物比较符合这一身份吧。”洛桑塔杰道出准备这份礼物背后的缘由。 文少卿还带去了一本留言本,20多条复旦同学们想对崔海治烈士说的话,由他们一一代读。

希望能帮助更多烈士“回家” 当时,南村烈士墓地出土遗骸的平均预期寿命仅为20.5岁。整理烈士遗骸时,他们深深感觉到,沉睡着的烈士们不再是党史里遥不可及的人物,而是宏大的历史背景下一个个生动具体的人。如果不去发掘,英雄们将永远在土地里沉睡,如果不去追寻,无名烈士们将只是墓碑上一串冷冰冰的数字。 熊建雪说,看到烈士们能够被很好地安葬在烈士陵园,对他们来说,这也是一个很好的长眠之地,会有更多人来看他们,纪念、缅怀他们。但在烈士陵园,依然还有很多的烈士的名字仅是一个编号,因此,“希望在未来能做更多的工作,帮更多的烈士找到他们的家人,让他们重新拥有自己的名字”。

文少卿希望,有更多寻亲的烈士亲属来联系他们,帮助更多的烈士“回家”。据介绍,文少卿团队已将无名烈士的遗骸从M1至M49进行编号,并将寻亲行动命名为“点亮方案”,若后人与烈士的DNA匹配成功,烈士墓碑上的编号就会变成他的名字。 “希望下次见面,墓碑上能看见你们的‘名字’。”文少卿说道。

英魂长存 家国永念

作者:青年报·青春上海记者 刘昕璐 部分来源:新华社 制图:小琼 见习编辑:宝丁 校审:神小丢 终审:文心

|