|

近期,一些地方中小学生 “课间10分钟被约束”问题 受到社会广泛关注 新华社“新华视点”记者 就此采访了 教育部有关负责同志

这位负责同志表示,中小学校安排课间休息十分重要、十分必要,有利于学生调节情绪、放松身心、增强体质和防控近视。教育部高度重视学生课间休息,2021年9月1日起施行的《未成年人学校保护规定》(教育部令第50号)明确,不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。在实际工作中,要求中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动,每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。 这位负责同志指出,教育部将进一步督促地方和学校严格落实国家有关规定,遵循教育规律和学生身心发展规律,坚决纠正以“确保学生安全”为由而简单限制学生必要的课间休息和活动的做法;将指导地方和学校科学实施管理和安全防范措施,加强室外场所设施排查和人员值守,加强学生安全常识教育,把安全事故风险降到最低,让孩子们快乐放心活动。同时,将要求学校密切家校社协作,争取家长理解和社会支持,共同努力保障学生课间正常活动,促进学生健康成长和全面发展。

————————————  ———————————— ———————————— 事实上,“安静的课间”并非新问题 针对这一问题,要如何破解? 青年报·青春上海记者采访了解到 在上海,不少学校都已开展探索 通过各种方式 让学生尽量在课间十分钟 也能走上操场 在阳光下尽情运动、游戏

1.课间十分钟不同年级分批次到操场活动

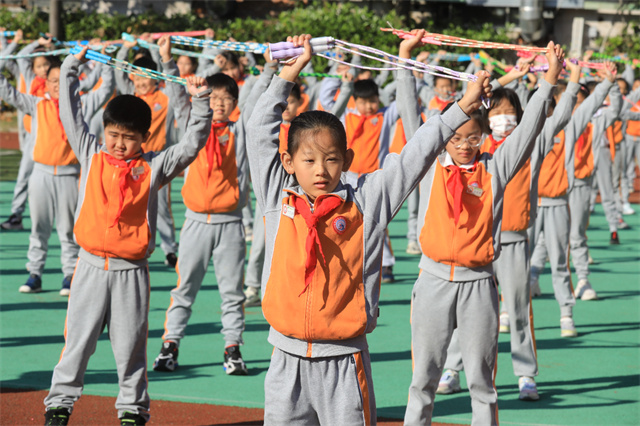

一年级在进行走跑结合的游戏,二年级、三年级在玩“一二三木头人”“姥姥,姥姥,几点了”“贴膏药”等游戏,还有的在跳绳、扔沙包、跳圈、玩数字游戏……这是宝山区南大实验学校的大课间游戏时间,在9点至9点30分的半个小时内,每个年级的孩子都可以在操场上尽情游戏。作为南大地区的第一所九年一贯制学校,南大实验学校以“唤醒每个孩子的内在成长力”为办学理念,自开办以来,始终把体育工作作为重点工作来抓。

“我们每天有两个课间活动时间,分别是上午一个30分钟的大课间,下午一个15分钟的小课间。在这两个时间里,各年级学生在班主任、体育老师、护导老师的组织带领下完成体育活动,例如弄堂游戏、体适能、长跑、跳踢活动等,根据小初学生的身心发展水平,设置不同的练习内容与目标。” 除了上午的大课间和下午的小课间,正常的课间十分钟,南大实验学校也会让不同年级分批次到年级指定活动地点开展体育活动。“我们会轮流安排,比如今天是二年级、明天是三年级,分批次到操场活动,这个过程中会有班主任看管,也会有专门的护导老师,体育老师也会在操场上。”顾倩倩说,学校对体育活动非常重视,理念就是让学生在课间“玩”起来,所以不允许老师拖堂,也不允许利用课间补作业。与大课间一样,课间十分钟学生也可以在操场上玩各种游戏,只是活动量会相对温和一些。

2.一根绳一个手环智能化监测学生活动量 早上8点15分,高境科创实验小学各年级的学生陆续出现在了操场上,他们每人手上都拿着一根跳绳,手腕上还戴着一个智能手环。升旗仪式后,学生们先做了一套广播体操热身,然后就跳起了由学校老师创编的绳操。这是高境科创实小早晨的大课间活动,25分钟左右的活动,全校学生都要参加。而下午还有一个20分钟的大课间活动,由各班老师自己组织。

作为一所以花样跳绳为特色项目的学校,开展花样跳绳十多年来,高境科创实小走出了黄俊凯、姜大礼等多位世界冠军,花样跳绳也被纳入了学校的大课间活动中,同学们可以利用晨练、早操、大课间活动、社团活动等时间进行花样跳绳的练习。 根据教育部的要求,中小学生每天要保证校内校外各1小时的体育活动,什么样的1小时活动才是合理的、达标的1小时?高境科创实小构建了智慧体育教育新模式,引进智能手环、AI跳绳、AI卫生室、智能交互运动教室、智慧体育平台等相关智能教学设施,通过实时监测、制定计划、教学调控、课堂解读、个体评价等手段,构建数据分析模型,实施体能素质健康教学。 “我们每个学生在校期间都会戴着一个运动手环,监测一天的运动强度、运动量以及步数、心跳等,只有心跳达到100跳以上,才算运动。”校长支乔介绍说,孩子们每天的跳绳数量,在学校大屏上都会有显示,这个班多少个,那个班多少个,像PK一样,学生们更愿意投入到运动中去,“课间十分钟,有些学生也会跳绳,只要注意安全,老师都不会干涉。”

· 青年时评 ·

被“圈养”的孩子 怎能有舒展的灵魂 青年报·青春上海评论员 陈宏 这两天,不少人都被一条新闻触动:一位老师实在看不下去,质疑学校课间不让孩子们离开教室,下课铃响后到下一次上课铃响,操场上一片静悄悄。老师和媒体都称之为学校在实行“圈养”。 这实在让很多人无法接受和理解。电影电视剧作品中关于下课后的热闹场景,难道都只是文艺作品的合理想象?但明明很多人的记忆中,小学的课间是在操场上嬉笑玩耍,中学里也会呼朋唤友一起散个步,趴在教室外的阳台上聊聊天、透透风。 很多更年轻的朋友们在跟评:这有什么好惊讶的,下课不能无故出教室,已经很久了啊。也有老师无奈跟评:确实,学生们课间打闹就会存在风险,出了事故上级问责、家长闹事,所以,宁可一“圈”了事,天下太平。这类跟评背后反映的事实,得到了很多教育界同行的确认。 学校长期有这样的思维,让人齿冷。承担着育人重任的学校,教会孩子们的第一课,难道竟然是“懒政”?遇到难题不去探索更多的解题可能,而是将选择风险小、不担责,训练成本能反应?本该朝气蓬勃的青葱年华,被一根宁负一万就怕万一的绳索,牢牢地拴在了教室的板凳上。 安全当然重要,但因噎废食却只能是个沉重的笑话。道路上也存在交通风险,存在各种事故的概率,是不是从此我们就躲在家里不上路了呢?人类交通的发展,是制定明确的规则,并将这些规则普及到大众的意识中去——我们不能完全杜绝闯红灯的人和车,但我相信很多闯红灯的人,都知道违反了这个规则,他们有可能被交警罚款,有可能被撞倒,甚至有可能失去性命,从而生出警戒之心。 学校也一样,一切应当以维护最广大学生健康舒展的身心为前提,与教育主管部门、家长、专家、社会有识之士,甚至是最容易被剥夺话语权的孩子,一起来会商怎样让孩子在课间时分兼顾嬉戏与安全的解决之道,取得最大程度的社会认同,形成共识,制订办法,而不是只图省事一禁了之。 当然,我们也知道近些年有些学校发生过个别孩子的极端事件,让学校承担了重压。但是小概率事件,不能成为对大多数孩子剥夺权益的理由。学校更应该检讨的是极端事件背后的深层原因,而不是治标不治本地只是把大多数孩子“圈禁”起来,这种舍本逐末、无视教育本质的行为违背了教育的精神。 奔跑的青春才叫青春,太多的“圈养”扼杀的是朝气和创造力,它只能培养出更多厌学的学生,更多尸位素餐的未来社会人,欠缺意气风发的创新意识,遇到点困难和麻烦就想“躺平”——今天你一“圈”了事,未来,我也一“躺”回应。 学校乃至更广泛的各方,恐怕应该尽早认识到问题的严重性。中国未来的发展,最大的依靠,是无数懂得锐意进取的广大年轻人,而不是遇难则躺的“圈养”族。

作者:青年报·青春上海记者 刘春霞/文 吴恺/图、视频,青年报·青春上海评论员 陈宏 部分来源:新华社 责任编辑:赫兹 校审:神小丢 终审:文心一刀

|