|

备受关注的上海博物馆将添新馆 定位为“世界级考古博物馆” 上海博物馆北馆 将在“长江口二号” 古船考古站的基础上建设 海中沉船数不胜数 为什么长江口二号古船别具意义?

上海作为国际航运中心的起点 应该算在1000多年前的青龙镇的头上 而目前正在被进一步考古发掘的 长江口二号古船 正是是这个千年辉煌的缩影 在古代,无数这样的商船 从青龙镇这样的良港出发 驶向世界各地 带去中国的优质商品和中华文化 上海,无疑是“以港兴市” 最好的注解

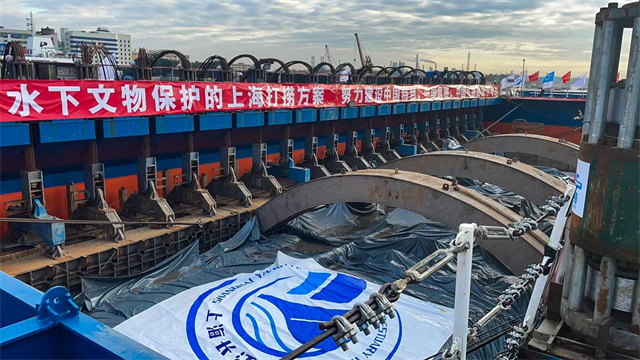

现场:谜题已经破解 青年报·青春上海记者来到杨浦区上海船厂旧址1号船坞,这里已经在进行封闭施工,长江口二号古船就在里面。对于古船的进一步考古发掘已经基本完成,未来这里将建成一座全新的博物馆,即上海博物馆北馆。 两年前的2022年11月25日,就是在这里,记者见证了长江口二号古船从沉没的吴淞口水域被运送到船坞的全过程。 长江口二号古船确定是一艘商船,尽管目的地不了解,但专家初步判定上海是这艘船的始发地,在时隔150多年后,古船进入上海船厂旧址1号船坞,等于回到了自己的母港,是真正的“回家”。

当时专家说 长江口二号古船还有诸多未解之谜 比如它到底是一艘什么船? 它到底是什么时候建成的? 150多年前那次永远无法抵达目的地的航行 其目的地到底是什么地方? 它又是为何沉没? 上海市文物保护研究中心专家赵荦说,现在有一些谜题已经解开。长江口二号古船确定是一艘沙船。所谓“沙船”不是“运沙之船”,而是当时很普遍的一种商船。这种始于唐代的平底木船因为可以防沙,所以适合远洋航行。据称,15世纪郑和七次下西洋,就有大队的沙船随航。

此外,“这是什么时候的古船”的谜题也已因船上一只绿釉杯的现身而被破解。赵荦介绍说,2016年对古船进行水下考察时,他们初步判断木船的年代为清代早期。后来逐步发现没有那么早。考古专家们在船中发现了一只绿釉杯,杯底有矾红彩书“同治年制”篆书款,这是长江口二号所有瓷器中,年代最晚的一只,所以他们就据此将古船年代定在了清同治年间。

探究:越南窑水烟罐的发现 长江口二号古船里 发现了大量瓷器 这些出口的瓷器 一般被称为“外销瓷” 和官窑相比 “外销瓷”在很多人看来 一般觉得品级并不算高 不过,古船里出现的瓷器 却有不少精品 前面说到的那只有“同治年制”篆书底款的绿釉杯,因为对判定古船年代作出了巨大的贡献,所以被专家们命名为“001号”文物。赵荦告诉记者,现在看到这个杯子的颜色近褐色,是因为绿釉含铅,铅是一种不稳定的元素,从水下打捞出来后,接触到了氧气,氧化反应让瓷器外表变色,它原来应该是一种葱绿色,相当惹眼。

另外,在一只双耳瓶里,考古专家惊喜地发现里面竟然还放置着50只青花团龙纹杯。大瓶颈部竖着摞了5件,肩部横着摞了5件,底部还有4摞,每一摞竖着有10件。杯与杯之间的间隙用稻壳垫满,起到间隔的作用。这种大小相套的“收纳方式”,在古代航运贸易中相当普遍,目的是为了最合理地利用空间。这也可以看出,150多年前,长江口二号古船的确是满载而出,显示了当时海上贸易的兴盛。 古船上有一只越南合礼窑淡青釉水烟罐,也尤为引起记者的关注。

有专家推测,这或许是去过越南的中国船员所购用,也说明古船上可能有东南亚籍的船员。同时,船体所用的一些木材,据考证也来自于东南亚一带。这些都说明,起码在150多年前,中国与东南亚的贸易就相当密切。

从青龙镇到长江口二号古船 长江口二号古船 是当时上海众多沙船中普通的一员 机缘巧合,它成为水下文物 受到今人的重视

据中国船史研究学术委员会资深会员何国卫考证,明代嘉庆中期,聚集在上海的沙船大概有三千五六百号。上海港所有沙船一次装载量可以达到20到30万吨,船员总共大概可以有10余万人。由此可见,上海作为航运贸易之都的繁荣。 “沙船跟上海这座城市密切相关,上海的市徽标识就是沙船,长江口二号古船,也能够证明上海自古以来就是贸易中心、航运中心。我相信它有非常多的历史信息可以跟上海联系起来。”上海博物馆馆长褚晓波说。

说到海上贸易,不得不提到目前位于上海青浦的青龙镇。此镇有良港,因航运贸易而兴,曾为上海第一古镇,也是上海最早的贸易港和经济中心。 据考证,在北宋时,单青龙一镇的商税额就已超越华亭县(今松江区),仅次于所属秀州地区的秀州城(今嘉兴市)。 即便跟一旁富甲天下的苏州地区比,青龙镇也毫无悬念地超过了苏州城外的所有城镇,在全国超万贯商税额的市镇中排名第五。青龙镇兴盛于唐宋,衰落于元代,是上海商贸史的起源。而衰落的原因是水道岸线的变化。 青龙镇衰落了,但上海作为航运贸易中心却一直长盛不衰。青龙镇之后还有唐行镇,各种港口层出不穷,此消彼长。直到长江口二号古船起航,开始了那场永远无法抵达目的地的航程,以至于现在,上海仍然是国际航运中心。

因此,上海无疑是“以港兴市” 最好的注解 它的繁荣不是突然而至的 起码在1000多年前的青龙镇 就已经在作铺垫 把长江口二号古船 放在这样的一个大背景下来看 其文化意义显然已经远远超越了 一艘百年木质沙船自身的价值

作者:青年报·青春上海记者 郦亮/文、常鑫/图 部分来源:新闻坊、乐游上海 制图:小琼 责任编辑:宝丁 校审:林桂人 终审:神小丢

|