|

最近 DeepSeek的横空出世 惊艳世人 其在文学创作上 所体现出来的“天赋” 同样令人惊叹

记者了解到 这几年已经有很多作家 在借助人工智能来进行创作 而DeepSeek的出现 显然让作家如虎添翼 不过,也有人提出了人工智能 介入文学创作的“边界感” 他们认为,人工智能只能是 文学创作的辅助工具 而不可扮演主导角色

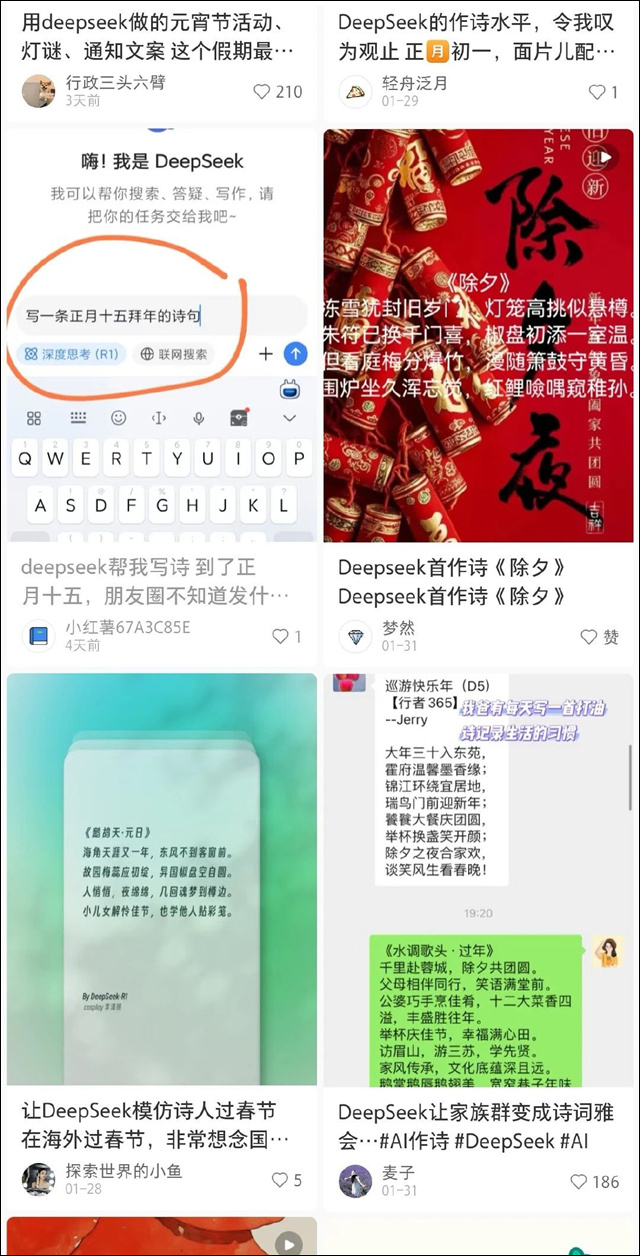

DeepSeek作诗刷屏网络 网上各种DeepSeek创作的文学作品 这几天刷屏了 这些作品要深度有深度 要创意有创意 就连表述也是金句频出 令人叹为观止 这几天上海虽已入春 但依然乍暖还寒 在记者输入 “写一首乍暖还寒多穿衣的绝句”的指令后 也就一两秒钟 DeepSeek的一首 《乍暖还寒》便信手拈来 春寒料峭时, 暖日隐云帷。 莫减衣衫早, 风来冷自知。 记者将此作品发给一些文学评论家看,他们大多拍案叫绝。文学评论人郭庆红告诉记者,她最喜欢“春寒料峭时,暖日隐云帷”这两句。一个“隐”字如此轻巧而富诗意,写出了那份初春时的凄冷。 这几天DeepSeek创作的古典诗词在网上铺天盖地。人工智能的厉害就在于其写的每一首都不一样,都值得细品。其实之前,古典诗词从人们生活中消失已经很多年,但随着DeepSeek的出现,诗意生活似乎又回来了。

人工智能从“辅助工具” 变身“主导角色” 其实作家在创作时使用人工智能 早已不是秘密 上海著名作家小白就曾直言 他很早就用人工智能 来帮助自己写作了 不过那时的人工智能的 创作能力还并不出色 “3000多字的内容 我搞了两三天 如果我自己写 可能几个小时就完成了”

而经过不断训练和迭代的DeepSeek,显然是站在了巨人的肩膀上,创作能力是大大提升了。小白告诉记者,现在的人工智能已经不是简单地帮作家完成繁杂琐碎的创作任务,有时它会给作家更多的启发。 “我们人类思考一个问题,有时只能达到三到四层,而人工智能可以达到七到八层,它想得比我们深,也可以给我们更多的灵感。” 迅速成长的人工智能,使得其已经可以承担起主要的文学创作任务。去年5月,华师大王峰教授团队就用人工智能创作了一部百万字的小说《天命使徒》。这部作品也被认为是人类历史上第一部主要由人工智能完成的长篇小说,因为论工作量,人工智能占了70%,工作人员只占了30%,人工智能已经成为这部小说创作的主力。

不少业内专家担心 作家创作和人工智能的 “边界感”正在消失 未来一些以作家名义发表的作品 很有可能是人工智能创作的 而读者根本区分不出来 有人担心,这种“边界感”的消失 会是作家文学创作消失的开始

专家:人类不会被人工智能超越 这几天,王峰教授也密切地关注着DeepSeek在文学创作上的各种惊艳呈现。“这些作品乍一看都很好啊,但如果你集中地来看,无论是古体诗、现代诗还是小说,DeepSeek创作的作品都有一个共同点,就是有一点点小资。” 所谓“小资”,就是经常会用一些宏大的词汇来表述具体的细节,“所以乍一看,显得特别有深度。但是你仔细去看它的一些推理性的表述,就会发现相对来讲它就有点儿不知所云。”不过王峰认为,这一点放到文学上来说,倒也是可以的,因为文学本来就是给人足够的想象空间。

不过也就是从这一点来看,王峰对记者说,他认为人工智能还没有超过人类,而且未来应该也只是不断“逼近”,而不会超越。“未来的文学创作,百分之七八十的工作都让人工智能来做,这一点毋庸置疑,剩下的百分之二三十就是人类的创意,就是人类怎么给人工智能一个线索,怎么建立一个框架。” 王峰认为没有必要对这种“边界感”进行甄别,也不要担心有作家会用人工智能“偷懒”。在大家都可以使用人工智能的前提下,文学作品最终拼的还是创意,是来自作家本人的创意,没有一个负责任的写作者会放弃自己这一点最可珍视的东西。

· 青年时评 ·

在AI大潮里找到你的风帆 青年报•青春上海特约评论员 唐骋华 由于生成式AI应用井喷,2023年被称为“AI应用大规模落地元年”。而2025年新年伊始,DeepSeek的横空出世更是引发全球范围内的震动,其优异表现,使得“AI取代人类”成为许多人的担忧。 然而,目前AI还没有发展出脱离人类的自主性、创造性和具身性。AI的行为是遵照人类指令做出的,而行为的依据,是基于人类文明积累的信息和只是,其本身并不能创造。诚如复旦大学教授、人工智能哲学学者徐英瑾所言,AI深度学习依赖的数据总和往往是过时的,因而得出的结论没有新意。上海人工智能研究院研究员陈逸君也指出,AI不具有真正的思辨能力,无法进行有创造性的脑力活动。此外,AI也不像人类那样拥有体验、感知等具身属性,说到底,它就是一部机器。 当然,作为“智能机器”,AI的能力超越过往所有机器。有这样一位得力助手,人类的知识和财富又将迈入新的增长阶段。事实上,DeepSeek上线以来,我们已经看到人类运用它进行创造性活动的诸多事例,表现出无穷的潜力。可以预见,它将对产业经济、艺术创作、教育变革等起到巨大的推动作用。 但事情还有另一面。细品人工智能学者及从业者的论述,可以发现,他们是从“没有创造性”的角度论证“AI无法取代人类”的。反过来说,缺乏创造性的工作岗位将被AI取代。问题在于,这样的岗位大量存在,并且随着AI突飞猛进,许多原先人类才能胜任的工作,AI会干得更好。事实也是如此。当前,不仅会计、翻译、法务等公认“不需要创造性”的岗位正被AI占据,连写作、主持、广告、绘画等被认为“需要创造性”的领域也面临AI的严峻挑战。 春节期间,杭州新闻联播用AI数字人进行新闻播报,其零失误率的抢眼表现让专业的播音主持自叹不如。同时,拥有众多知名品牌的上美股份宣布将用AI替代大部分员工,其中法务部门保留20%能用AI的人,新品创新中心保留70%,客服部门更是一口气砍掉95%的人。此类消息层出不穷,全世界的企业都试图让AI发挥更大作用,以降低用人成本。 乐观者认为,AI固然取代了一些岗位,但将创造更多岗位,总体来看,人类的就业机会增加了。世界经济论坛发布的2025《就业未来报告》预计,AI在取代900万个工作的同时会创造1100万个职位。听起来不错,但生活不是简单的加减法。要知道,被AI取代的900万人,未必都适合新职位。而这些人,将被排除在AI发展红利之外,沦为进步的“代价”。 历史上每一次重大的技术变革,总会有受益者和受损者。尽管从长远看,人类总体上会受益,但个体的牺牲与痛苦绝非微不足道。所谓“科技向善”,技术变革应该为所有人服务,让每个人的生活都得到改善、选择空间得到拓展。AI不应是强者独霸的工具,平凡人也要获得运用它的权利和能力。

作者:青年报·青春上海记者 郦亮 青年时评:青年报•青春上海特约评论员 唐骋华 责任编辑:杨昊霖 校审:姚佳森 终审:沈蔚

|