|

寒假期间 全国各地的不少高校博物馆 迎接了不少来客 作为博物馆体系中的一个重要分支 高校博物馆以自身优势 为社会公众提供着 优质、可及的文化服务

今天 “一个博物馆就是一所大学校”栏目 第三期如约而至 一起来探究这些校园宝藏 背后的故事

上海音乐学院 曾侯乙墓出土中国发现最早的匏笙长什么样

笙,是中国古老的吹奏乐器 你知道中国目前发现的 最早的笙长什么样吗 快来上海音乐学院的 东方乐器博物馆看看吧 在东方乐器博物馆,我们就能看到一件复制曾侯乙墓出土的匏笙。真品于1978年出土于湖北随县(今随州市)擂鼓墩一号墓东室。 其形与今胡芦笙近似,均由斗、苗(笙管)、簧组成。笙斗为匏质,匏体是在幼匏生长时,用范匏工具将其定型,待长成后再加工而成。

在古代的神话传说中,笙的制作是为了人类的繁衍滋生,是为生息之象,后世一直有婚姻之神“女娲作笙簧”的传说。至今,中国南方仍保留有芦笙乐舞一类与求偶相关的春季民俗活动。 笙在江南丝竹、管弦乐队中 既可以将不同音色的乐器 融合交织在一片云彩中 又可以在万千声音中 洒脱且肆意地亮相 成为夺人心弦的主角 它的共性之融洽、个性之精彩 令人难忘 不同民族的笙 更是呈现一片生生不息 文化内涵给予乐器养分 也在每件乐器上 深刻体现着

上海师范大学 敦煌遗书中品读千年敦煌

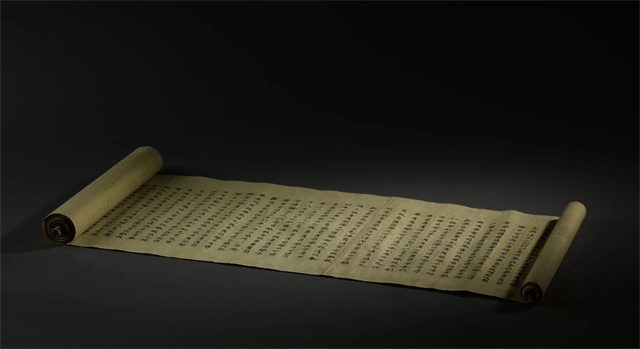

上海师范大学博物馆 “丹青翰墨”展厅静静展出着 一件敦煌佛经长卷 《摩诃般若波罗蜜经》 其悠久的历史和丰富的内涵 展示和传递着被誉为 “中古时代的百科全书” “古代学术的海洋”的 敦煌文化 当之无愧 成为最受师生喜欢的“明星展品”

《摩诃般若波罗蜜经》的译者是后秦弘始三年(公元401年)才到长安的西域龟兹人鸠摩罗什,这是他到长安后最早译出的几部佛典之一。经卷历经一千五百余年,其形态仍旧保存较好,加之写卷抄写年代,距离鸠摩罗什将其翻译为汉文仅一百多年的时间,因此,极大程度地完整而真实保存了原有典籍信息,更显其重要的文物和历史价值。

历经千余年而不改颜色的黄麻纸 总是让人感慨中国匠人的聪明与智慧 古朴而自然的文字 真实而直观地反映了 中国文字从隶书到楷体的变化过程 丰富的文化内涵得以让我们 回溯中华文明悠久的历史与文化

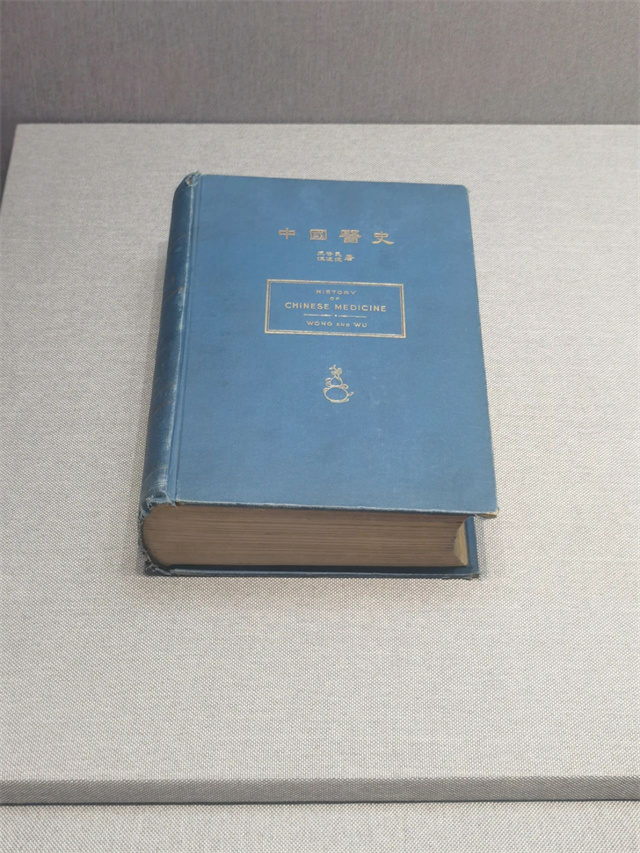

上海中医药大学 历时17年全英文撰写《中国医史》

在上海中医药大学里的中医药博物馆 展陈着一本全英文撰写的 《中国医史》 由王吉民和伍连 德二人历时17年完成 为何要耗费如此长的时间用英文来撰写中国的医史?1913年,美国医史学家嘉立森编写了概述世界医学发展的《医学史》,这部著作概述了世界医学的发展,但其中涉及中国医学的内容仅有半页,且有许多错误。得知此事后,为了“保存国粹,矫正外论”,王吉民和伍连德联手合作,他们四处奔走,广泛收集历代医史资料,查阅典籍,潜心整理研究。1932年,经过两位先生的不懈努力,《中国医史》终于由天津印字馆初版,后经过修订完善,又于1936年由上海全国海港检疫管理处再版。

这部书不仅仅 是一本学术作品 更象征着中华优秀传统文化的 传承与发展 今天的云参观 到这里就结束啦 大家还想参观 哪些学校的博物馆呢

作者:青年报·青春上海记者 刘昕璐、丁文佳 部分来源:各高校官微 责任编辑:思瑞 校审:林桂人 终审:神小丢

|