|

你还记得自己 第一次独立出行的经历吗? 近日,大学生小江 在社交媒体上发布视频 记录了自己和一位小男孩 在高铁上相遇的故事

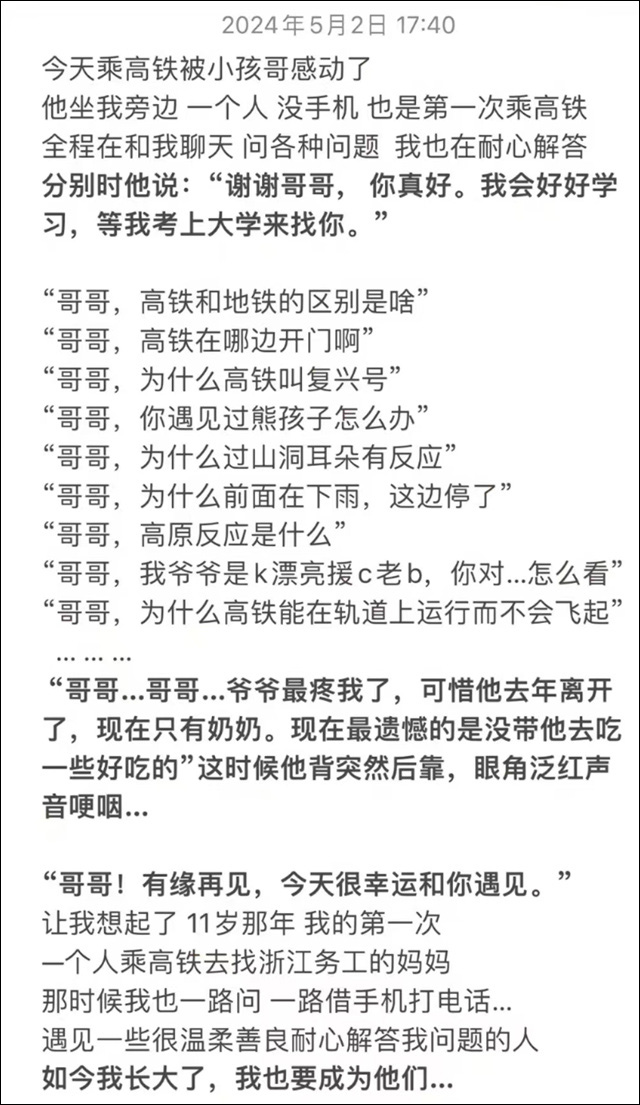

5月2日,小江在乘高铁时 旁边坐着一位小男孩 聊天中 小江得知男孩是一个人乘高铁 也是第一次乘高铁 男孩没有手机 路上一直都在向小江提问各种问题: “哥哥,高铁和地铁的区别是啥? 高铁在哪边开门? 为什么高铁叫复兴号? 为什么过山洞耳朵有反应……” 小江耐心地解答着男孩的各种问题 男孩还聊起 自己的爷爷 是曾参加抗美援朝的老兵 “哥哥,爷爷最疼我了 可惜他去年离开了 现在只有奶奶 现在最遗憾的是没带他去吃一些好吃的” 说着说着,男孩眼角泛红 ……

当事人社交账号截图

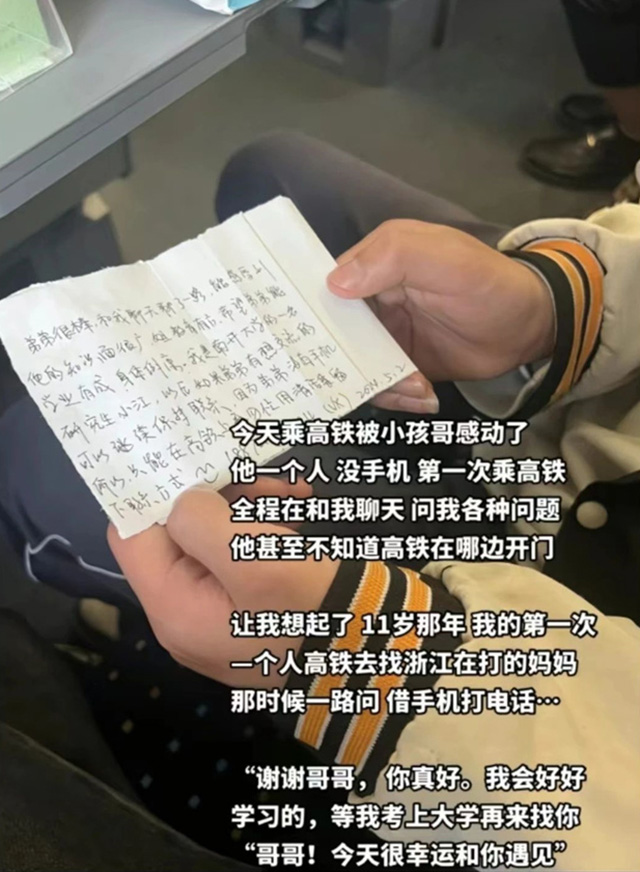

分别之时,男孩说:“谢谢哥哥,你真好。我会好好学习,等我考上大学来找你。有缘再见,今天很幸运和你遇见!”小江也在高铁清洁袋上给男孩的家长留了纸条,希望后续能够保持联系。 这件事让小江想起自己11岁时独自乘高铁去浙江找妈妈的经历。“那时候我也一路问、一路借手机打电话,他的问题也是当年我想问的问题,有点像和当年的自己在对话。”

当事人社交账号截图

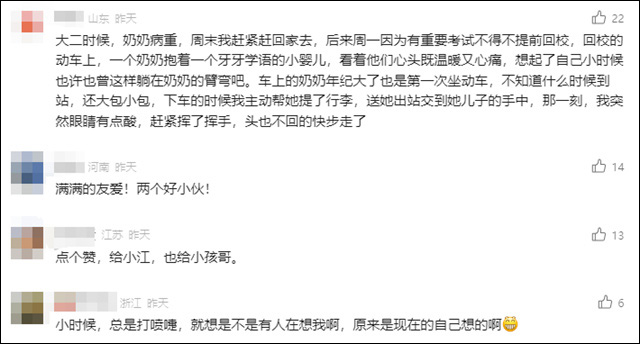

小江表示: “(当年我)遇见了一些 很温柔善良、耐心解答我问题的人 如今我长大了,我也要成为他们。” 小江的经历引发网友热议 网友们纷纷为小江点赞 还有不少网友 在评论区分享自己的故事 ↓↓↓

· 青年时评 · 推己及人 让旅途路上有更多暖意相伴

青年报·青春上海评论员 陈嘉音 人们在释放善意的同时,又被善意温暖着。第一次独自坐高铁的小男孩和男大学生之间发生的暖心故事,深深触动了无数有着相同经历的人,有一个网友分享了自己的故事:“想起我13岁一个人坐火车去河北找我爸妈,也没有手机,我姨送我上火车还哭,我瘦瘦小小一个人,遇到一个大哥,那时应该28岁左右吧,一路照顾到我下车,真的很感谢。” 在生活中,不少大学生会自称“I人”或“社恐”,也会对陌生人“已读乱回”,突出一个“出门在外身份是自己给的”。但面对他人需要帮助时,他们总是最靠得住的一群人。此前春运,“当高铁座位旁是个大学生时”这一话题升至热搜,有人看见旁边座位老大爷“笔挺挺”坐了小半程,主动询问并帮忙调整好靠背舒适度;遇到好奇或者害怕的“小孩哥”“小孩姐”们,邻座的大学生当起了临时“德华”,提供暖心陪伴……这些爱与热、这份光与暖——调和着孤单旅途的色调,也奠定了中国青年骨子里的温和善良。 每个人的年龄不同、成长环境不同、教育背景不同,自然会带来信息鸿沟。但这却可以由善意来弥补。在短视频平台上,一个年轻的视频博主“打工仔小张”发布了很多“保姆级教程”:如何坐高铁,如何去电影院买票看电影,如何坐地铁并且换乘。那些平实而细致的嘱咐,如同父母在出门前的温暖叮咛,既接地气又充满了人心的温暖,帮助了很多人。来到陌生的环境,运用不熟悉的工具,忐忑不安是正常的。更别提刚刚迈出独立成长第一步的孩子,亦或是还是难以跟上技术更迭的老年人,此时,也最能凸显人们对“善意”的渴望。 跨越背景的共鸣与深刻理解,在当今社会显得尤为珍贵与难得。将心比心,以己度人,我们的社会需要更多这样愿意为他人付出时间和精力的好心人。这种以温良之心去共情他人的态度,正是国人深厚情感与人文关怀的体现——“我理解,因为我也是这么过来的。” 列车还未到站,但教育却在这个过程中形成了闭环。11岁正是一个充满好奇、求知欲强的年龄,有各种各样的问题。大学生没有敷衍小学生,而是耐心解答每一个问题。教育的意义在于激发和培养孩子的好奇心、求知欲,培养终身学习的习惯。而这位升级为“小导师”的大学生说:“当年的我也是这样的”。生活即教育,教育即生活,这是一场跨越时空的爱的传递。 勿以善小而不为,我们的一个小小暖心举动,都可能对他人产生深远的影响。帮个小忙,心情好了。距离近了,心也近了。舒适的旅途让人们笑脸盈盈,和谐的氛围让大家幸福满满,期待我们每个人的旅途都多一些暖意。

一路陪伴,一路生花 希望人生列车上的时光和美好 环环相扣

作者:青年报·青春上海评论员 陈嘉音 部分来源:九派新闻、浙江日报等 责任编辑:霸天萌 校审:神小丢 终审:文心

|