|

“我会医学,想学编程” “我学过心理疗愈 想要学习自媒体” …… 最近,一股技能交换的风潮 正在年轻人间悄悄流行开来 交换者会在网络平台上 贴出自己会的技能 和别人的特长交换 互相学习,彼此进步 “热衷于学习一切技能” 就是他们的口号

小红书上,话题“技能交换”有2612万浏览量、70万讨论,话题“上海技能交换”有36.1万浏览量,近万篇讨论。

免费教授互相学习 搭子共进步 “我想多学一些技能 遇到好的合作搭子 还是可以学到很多东西的” 05后石安说 去年十二月底 她在网络上发布了征集帖 在300多条留言里 顺利找到了自己的搭子 她来当对方的素描老师 对方则教授她基本乐理和法语 如今,两人已彼此为师两个月左右

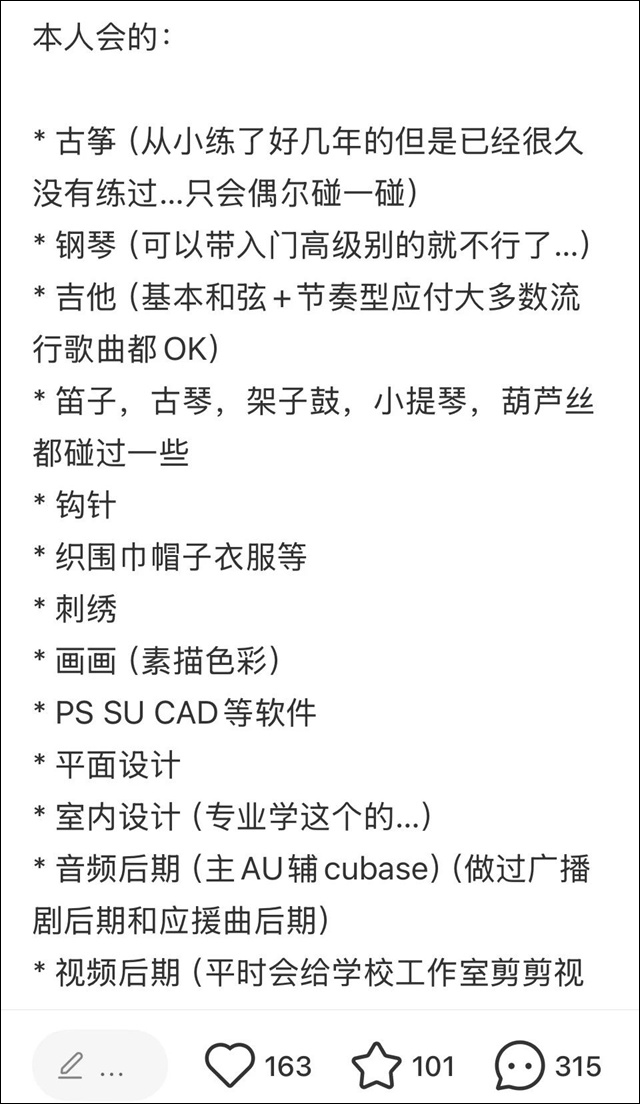

石安发布的“技能交换”帖。

“我们上课比较自由 看对方的时间来安排 一节课大概一个半小时 一次她教我,一次我教她 轮流进行” 石安回忆道 两人分隔两地 就采用线上会议、共享屏幕的方式 来学习 “在教的过程中 我自己也在梳理知识 我挺享受这个过程的” 05后小韩找了个搭子学剪辑 而她教人跳舞 搭子发给她自己的跳舞视频 她进行观看,提出练习建议 “技能交换中 我可以给他们一些建议 帮助他们更好地去找到学习的方向”

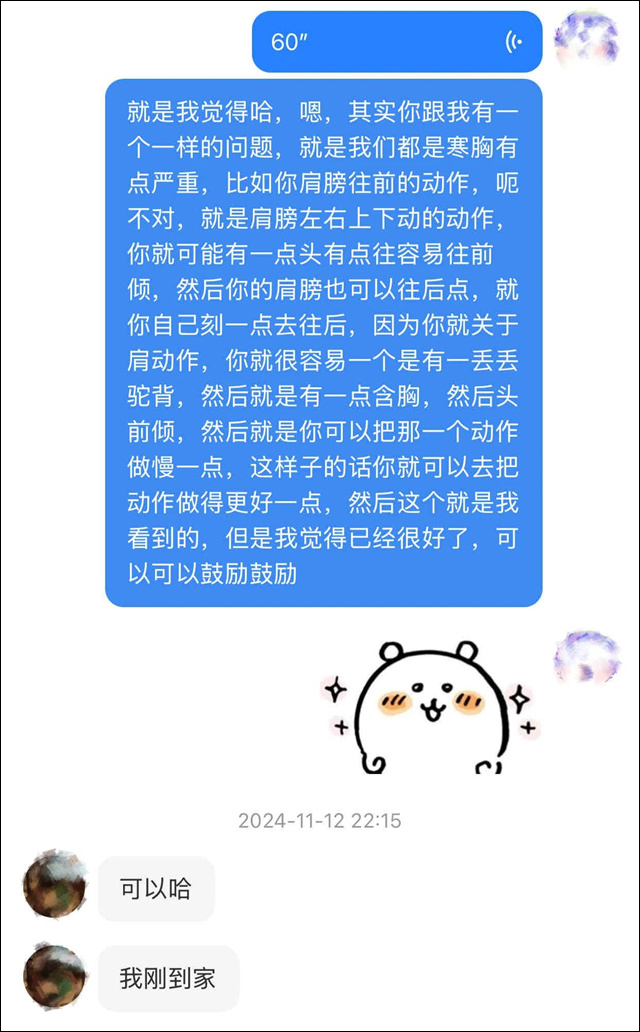

小韩指导搭子发来的跳舞视频。

对于这群年轻人而言 比起昂贵的知识付费 技能交换有自己的优势 已找到交换搭子的小李解释说: “知识付费的时间和金钱成本太高 而且也不一定能够得到想要的效果 相反 以公益类平等互换原则的方式 发展自身副业、增加兴趣爱好 时间更加灵活”

欣赏不同生活方式 交知心好友 作为学习类交换 技能交换主打一个花样百出 “你想学的技能可能是很小众的 要是在现实生活中找 也许你根本找不到授课人 但是四海之大 总会有一两个网友是这种人才” 大三学生陈立说道 最近,他动了技能交换的心 看见网上各种稀奇古怪的技能 比如教“十年只做一种的特调‘梅子’饮料” “刻橡皮章”“国画”等 或有趣或小众 都有自己的特色 让人大开眼界

网友纷纷分享自己可以交换的技能。

在00后周周看来 技能交换的不仅是技能 更是一种生活方式 靠着技能交换 她认识了一些 副业做得很厉害的同龄人 “上大学时 我总认为人生只有一条路 但认识这些人 我会发现生活不只是单一的路径” 她感慨说

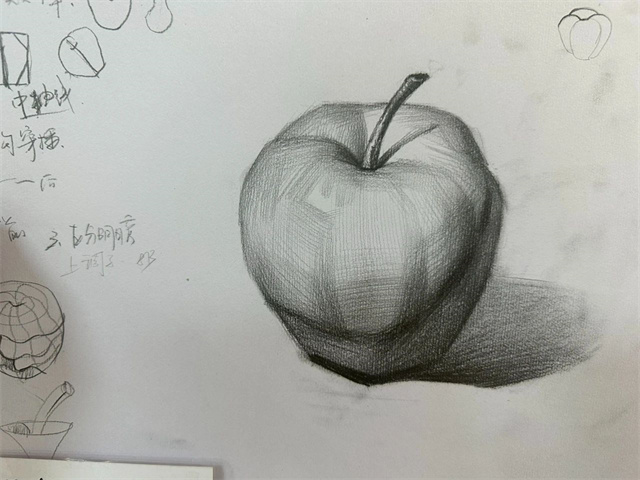

只是看上去很美好 坚持是难题 去年11月,小韩找到搭子后 开始兴致勃勃地学习视频剪辑 但面临期末考试、四级备战 她学了剪辑的“下载”功能后 就草草地把这件事抛之脑后 “有一个人监督的话是挺好的 但是坚持很难 中间只要有事耽搁 后面想续就很难” 而周周则以“看上去很美好”来形容 在技能交换的过程中 她发现,很多人自己会某项技能 但不代表能系统性地教 因此 技能交换实际上是比较泛化 难以深入的

周周通过“技能交换”向搭子学习画画。

此外,技能交换没有正式契约 去规定双方义务、学习内容和时间 这也让技能交换双方 很难把握其中的平衡 陈立和一个网友 做好了技能交换的规划 说好陈立教他游泳,他教陈立吉他 但陈立教过他之后 网友没有再回复陈立 “我觉得技能交换更多的是 一个专业的人给予你建议 ‘授之以鱼,不如授之以渔’的感觉 能给你一个大概的方向 剩下的靠个人” 小韩感慨说

让知识交流成为可能 实现新价值 “个人之间的提问和回答 及其知识交流 是真正的知识 也是社会的知识生产的一个重要方面” 在复旦大学社会学教授顾晓鸣看来 年轻人间流行的技能交换 是一件有益的事 它帮助年轻人能交流自己的经验和知识 而这种交流经验是极其珍贵的 顾晓鸣表示 目前有机器的算法 或者是大公司盈利的、商业化的 所谓的知识生产 都是以已经存在 或者是以简单推理形成的答案 卖给提问者 相比起来 个人具体的实践和经验及其交流 才是真正有价值的知识 通过这种技能交换 年轻人能借助自己的经验 实现真正的知识交流

你愿意尝试技能交换吗? 你有哪些想要学习的技能? 又拥有哪些拿手的技能?

作者:青年报·青春上海见习记者 林千惠 责任编辑:连翊辰 校审:姚佳森 终审:沈蔚

|